- Jean Echenoz, roman, rotor, stator

-

-

JEAN ECHENOZ

ROMAN, ROTOR,

STATOR

JEAN ECHENOZ

ROMAN, ROTOR, STATOR

Narration jubilatoire, sur fond

d'univers désenchanté, l'œuvre de Jean Echenoz est une maîtrise, par le jeu,

des démons de l'ennui. Au rythme de dix-sept romans parus depuis 1979, elle

sollicite une complicité toujours accrue du lecteur, l'entraîne dans une

manipulation ludique des règles de la fiction, l'invite à jouer le jeu de la

réécriture décalée (celle du roman d'aventure, ou d'espionnage, ou policier), à

suivre comme en se jouant le renouvellement profond de quelques autres genres

(roman de guerre, romans biographiques).

Cette dynamique est bien

l'indice que la poursuite d'une effervescence heureuse, à l'encontre de toute

inertie, est le moteur d'une telle aventure romanesque. C'est la tension de ces

deux forces, leur jeu en contrepoint, la conjugaison entre le rotor et

le stator - du nom de cette partie de moteur composée d'un

élément statique et d'un élément mobile-, qui guideront notre parcours. Deux

simples mots, qui, par le seul jeu de leur ressemblance, ont le pouvoir de

suggérer que l'immobilité même est au cœur du mouvement, paradoxe dont les

romans de Jean Echenoz ne cesseront de varier le principe.

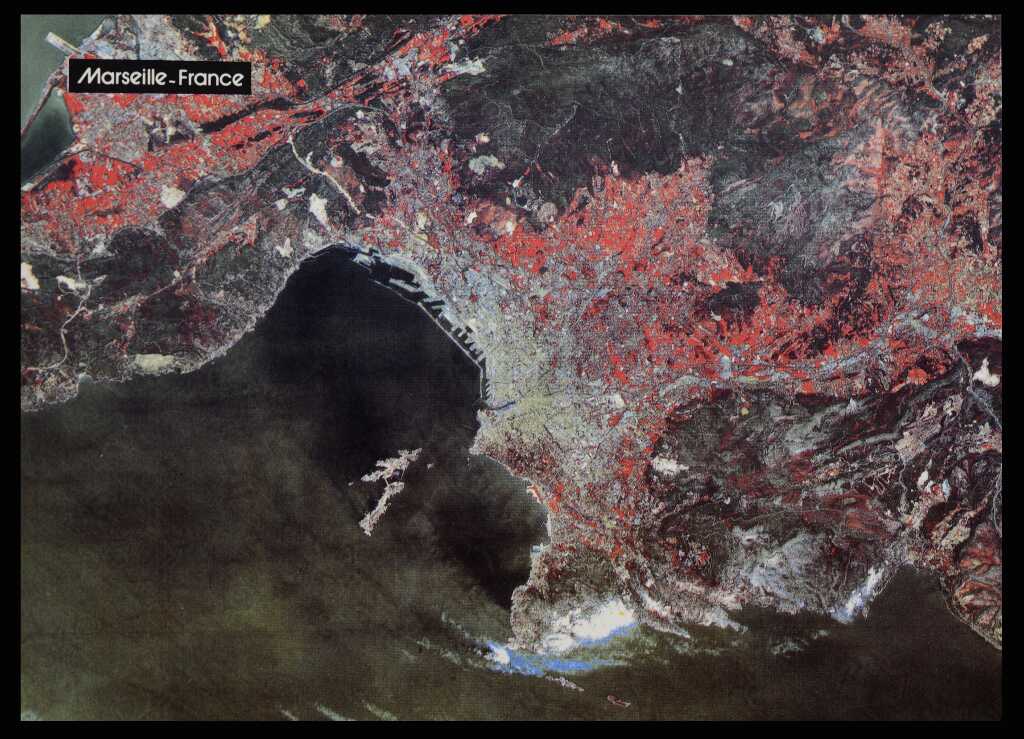

Ce symbole moteur nous dit donc

et la fascination de l'œuvre pour tout expérience cinétique, et le

désenchantement qui nourrit l'épreuve du mouvement, notamment à travers le

voyage, puisqu'en raison de la rotondité de notre planète, de la circularité de

nos heures, de la limite de tout moyen technique ou physique, on ne part jamais

que pour revenir - et l'on n'échappe pas, puisque là est bien, à mots couverts,

le fond de l'épreuve, la nécessité de finir.

Reste, pour ne pas céder à la désillusion, un amour de la fiction, un art de conter et une poétique du langage qui font de Jean Echenoz l'un des romanciers les plus inventifs et subtils de notre temps.

Sommaire

Sommaire

- A : LA FICTION ET SES ROUAGES

- 1 : Le mouvement à l’œuvre

- o Démarrer la fiction : la documentation

- o Engrenages sans fin

- o Le mécano de la phrase : la récursivité

- o Le cinéma, source d’inspiration majeure

- 2 : On tourne, mais en rond

- o Narration expéditive

- B : LA DICTION ET SES JEUX

- 1 : Figures par deux

- o Le zeugme et autres appariements incongrus

- 2 : Le jeu avec les mots, petite encyclopédie du gag verbal

- o Spécimens étranges

- 3 : Comique de situation et réécriture humoristique

- o Réécriture parodique

- C : SUR LA SCÈNE DU ROMAN

- 1 : Quelques acteurs de la fiction

- 2 : Les acteurs de la diction

- Crédits

A : LA FICTION ET SES

ROUAGES

A : LA FICTION ET SES

ROUAGES

Deux temps composent ce volet initial.

Tout d’abord, celui d’un mouvement que l’on voit à

l’œuvre.

Car l’œuvre souvent démarre avec les perspectives que

lui ouvre une riche documentation. Elle emprunte, sur sa lancée, au langage

d’un art qui est le mouvement même : le cinéma, source d’inspiration

majeure, qui anime la trame romanesque de la richesse de ses arrière-plans.

Elle est portée par sa fascination constante pour la régularité rythmée des

rouages d’un mécanisme.

Second temps, « On

tourne, mais en rond » : si le moteur

des romans de Jean Echenoz est bien la poursuite du mouvement, sous de

multiples formes (la virtuosité de la phrase, l’obsession d’une ouverture vers

un ailleurs qui lance les divers personnages dans une course parfois frénétique

à travers le globe), ce mouvement même s’avère menacé d’épuisement, et ramène

souvent les personnages à leur point de départ, la vaine illusion du changement

le cédant à l’amertume du désenchantement.

Au-delà de ces deux temps, l’œuvre de Jean Echenoz

fait la preuve, dès le départ, de sa capacité à changer de cap, à élaborer des

récits aux rouages complexes et aux rebonds incessants, à poursuivre la quête

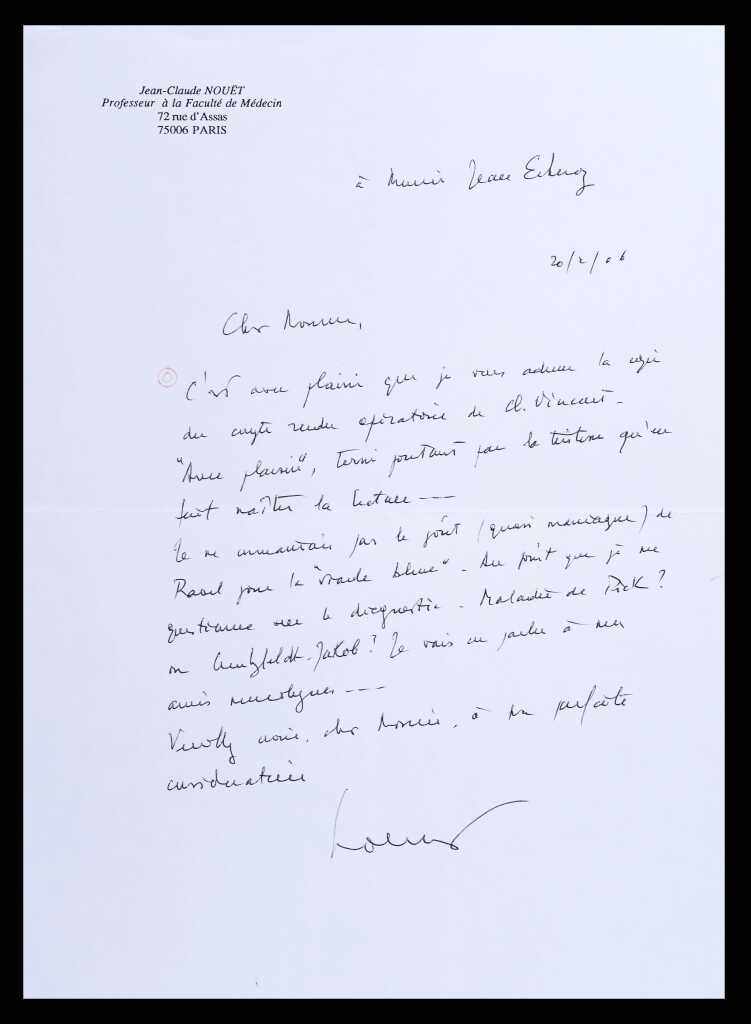

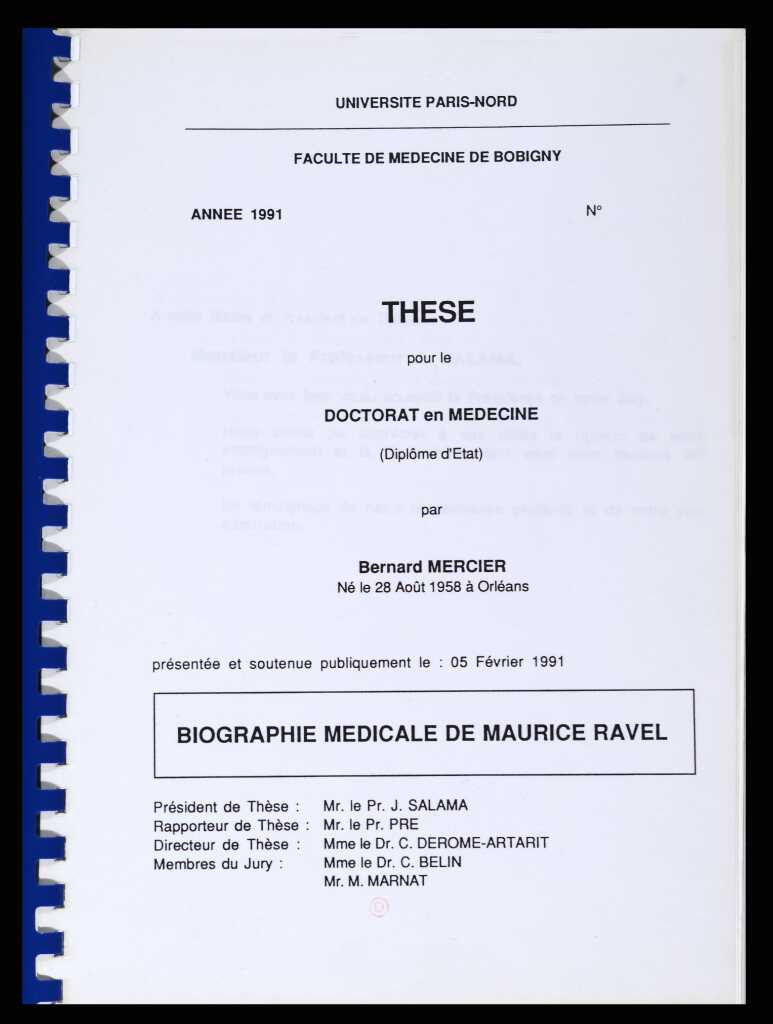

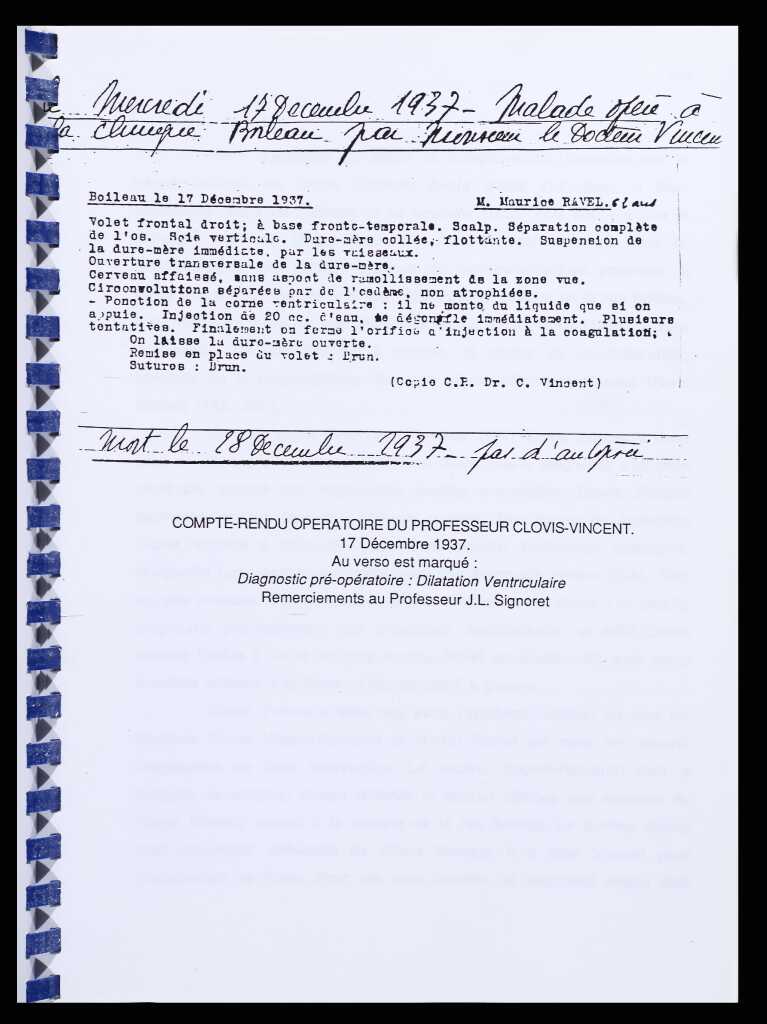

de sujets toujours insolites. Et les trois grandes biographies (Ravel, Courir, Des

éclairs) réussissent cette gageure de réduire la monotonie d’un

ressassement mécanique, non pas en l’évitant, mais en le plaçant au cœur même

de l’argument romanesque.

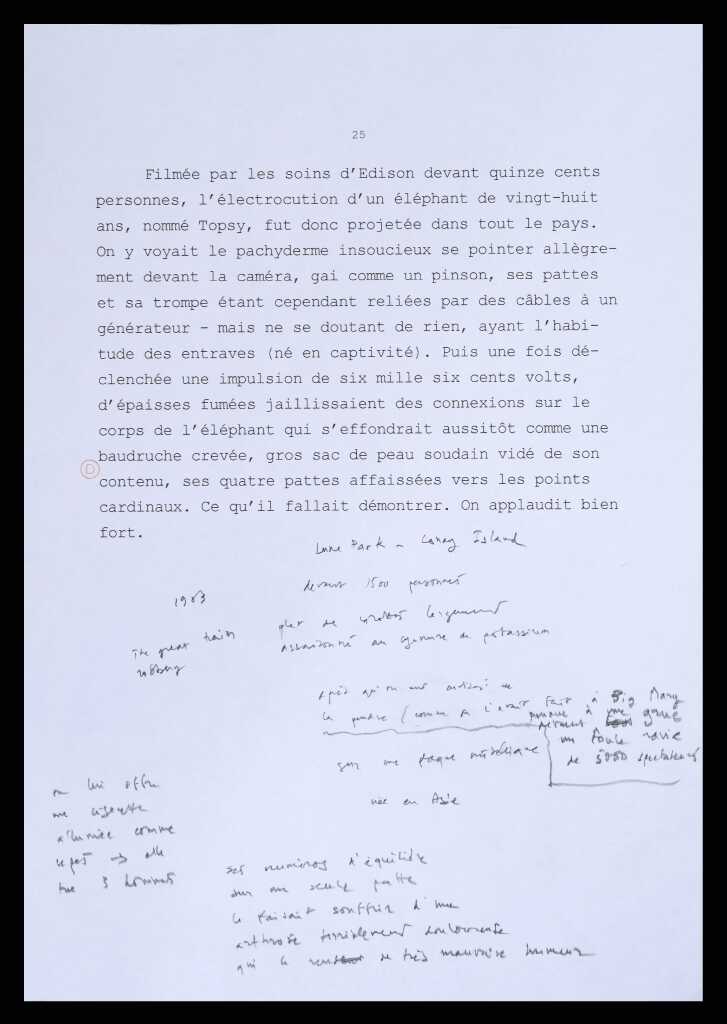

1 : Le mouvement à l’œuvre

Riche

et diverse, la documentation réunie par le romancier œuvre parfois à lancer le

roman, plus encore à le soutenir par ses références concrètes, et toujours à

fonder la vraisemblance des situations les plus incongrues.

D’une

présence non plus sous-jacente à l’œuvre, mais manifeste, le cinéma constitue

un autre moteur de l’œuvre, moteur du rythme et des situations, source fréquente

des références culturelles, modèle régulier des techniques de représentation. Pas

tout le cinéma d’ailleurs, mais celui de l’âge classique, principalement la

production européenne et américaine aux alentours des années cinquante, avec un

goût marqué pour les films d’action et d’aventure, les policiers et les

thrillers, le film noir.

Et

que l’on dise « ça tourne » pour lancer le mouvement sur les

plateaux, que cet art passe par le maniement d’un fabuleux appareil, conduit

naturellement à cette dernière forme de mouvement dont l’œuvre est animée,

celui des mécaniques de précision. Mécanismes dont les rouages se retrouvent

dans les emboîtements complexes des romans, ces mécanos virtuoses de destins

enchevêtrés où, comme les dents de multiples engrenages, lieux, épisodes et

personnages s’entraînent les uns les autres, enchaînent disparitions et réapparitions.

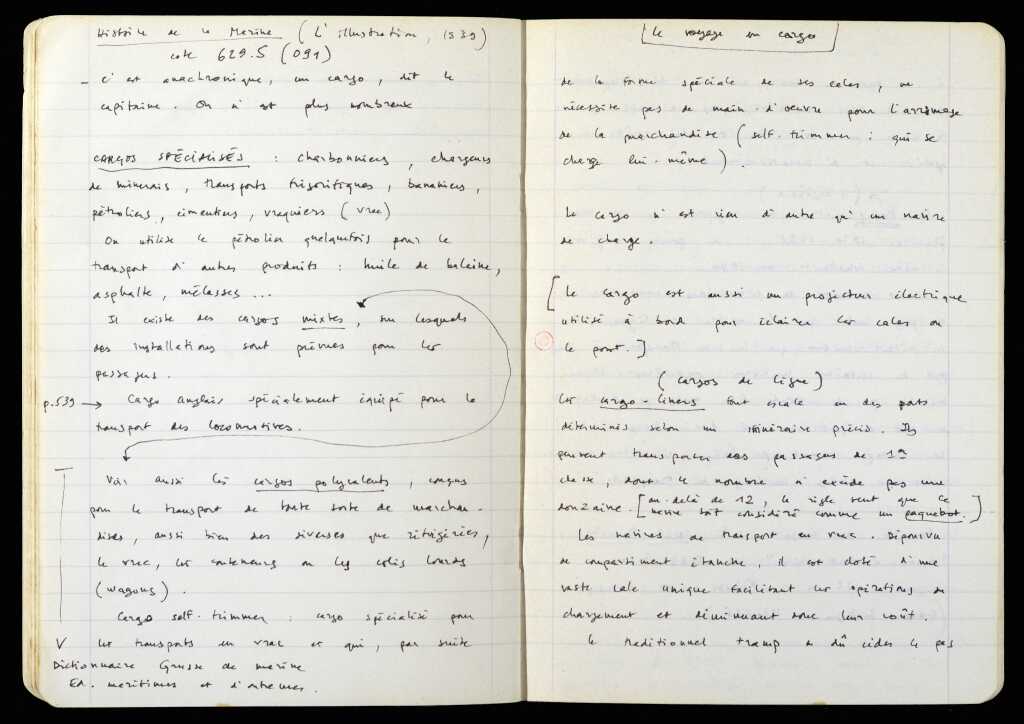

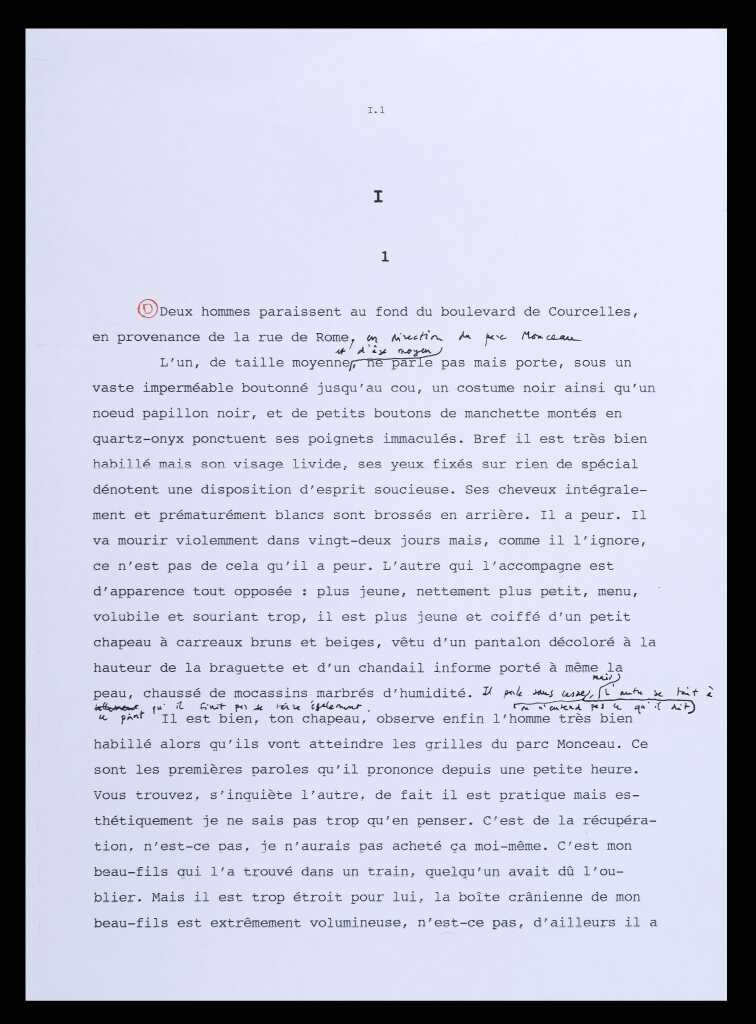

o Démarrer la fiction : la documentation

Jean

Echenoz est très sensible à la proximité avec le réel que lui fournit toute

forme de document iconographique. Dont la première fonction est d’impulsion,

puisque d’une image peut naître l’idée d’un épisode, voire plus. Dont la seconde

est de concrétisation, puisque l’image, en livrant une présence, peut seconder

l’écrivain dans sa recherche d’un effet de restitution sensible.

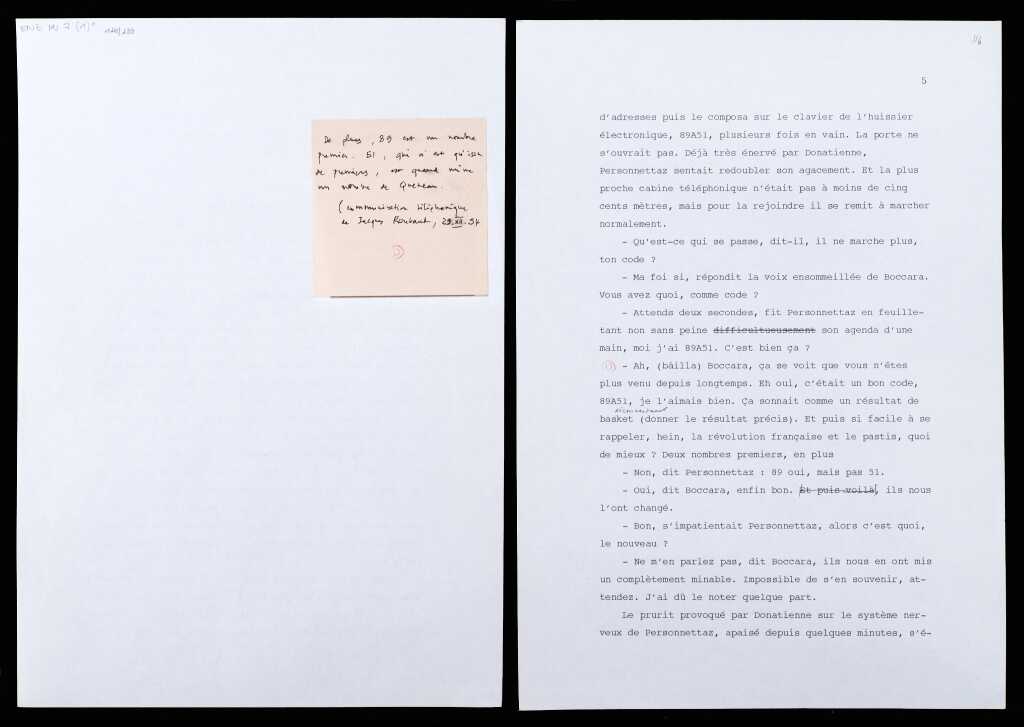

Dans

son usage de la documentation écrite, Jean Echenoz n’est pas un réaliste : sa

recherche, même dans le cadre des romans historiques, de situations, figures,

ou événements insolites, ne tente pas de fonder la vérité, en général

monotone : elle joue bien plus à rendre crédible l’invraisemblable, et à

décupler ainsi le plaisir de son étrangeté.

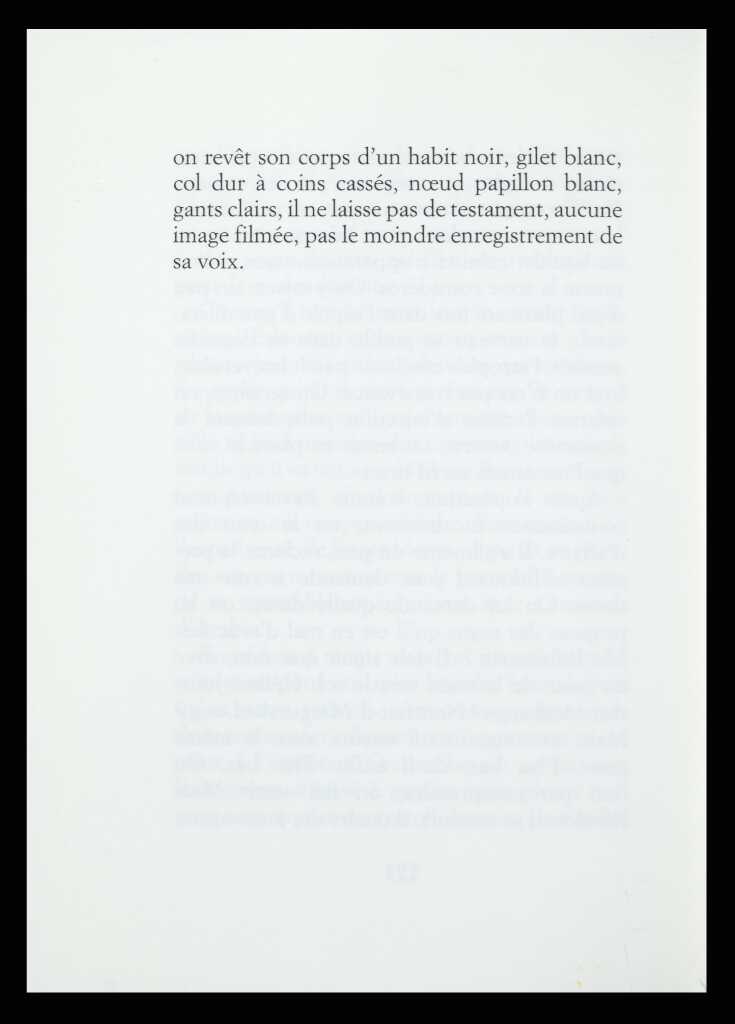

« Je n’invente rien »

interview de Jean Echenoz lors de la parution de Au Piano

« Il est assis à son piano, seul chez lui, une partition devant lui, cigarette aux lèvres et toujours impeccablement peigné. […] En position d’accord, sa main gauche est posée sur les touches du clavier cependant que la droite, armée d’un porte-mine en métal coincé entre l’index et le majeur, note sur la partition ce que la gauche vient de produire »

Ravel,

p. 76-77

o Engrenages sans fin

o Engrenages sans fin

Les mécanismes jouent un rôle

primordial dans l’imaginaire de Jean Echenoz.

Cette pendule dont les rouages fascinent Benedetti (Cherokee), comme Gregor sera

fasciné par les mécanismes d’horlogerie qu’il s’emploie à démonter et remonter

en un temps record (Des éclairs),

témoignant de son désir inconscient d’une maîtrise du temps.

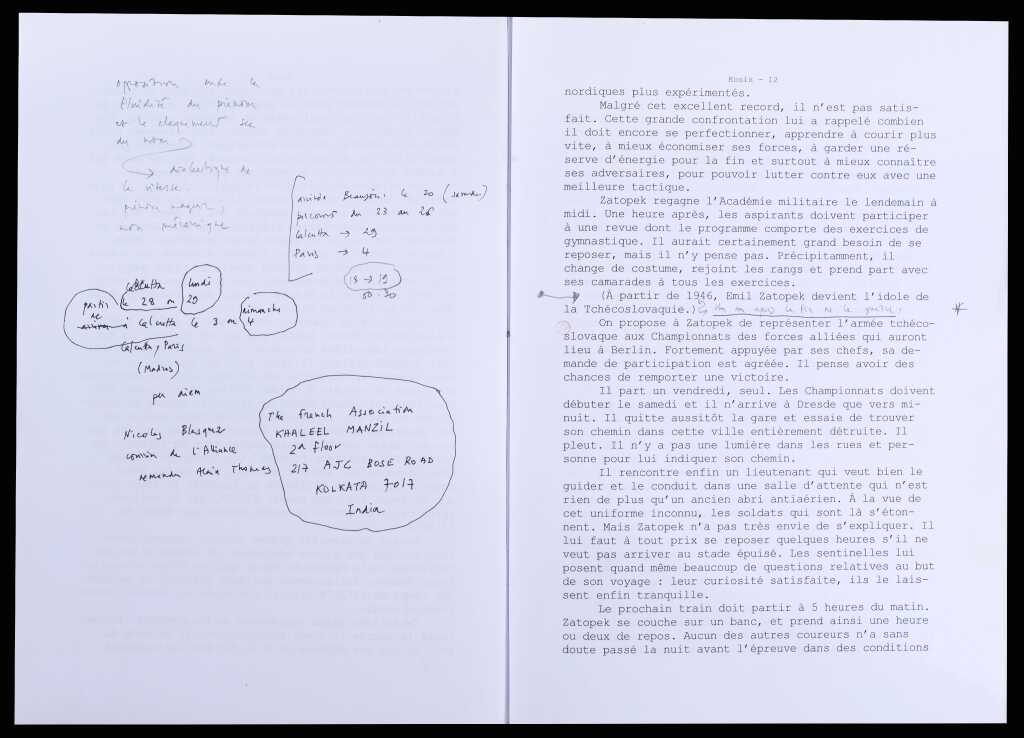

Ce nom de Zatopek qui fait le bruit d’un moteur lancé, ou, version

gag du phénomène, ces phrases qui exploitent le principe linguistique de la

récursivité et qui pourraient tourner comme un engrenage sans fin par la

reprise illimitée de la même composante.

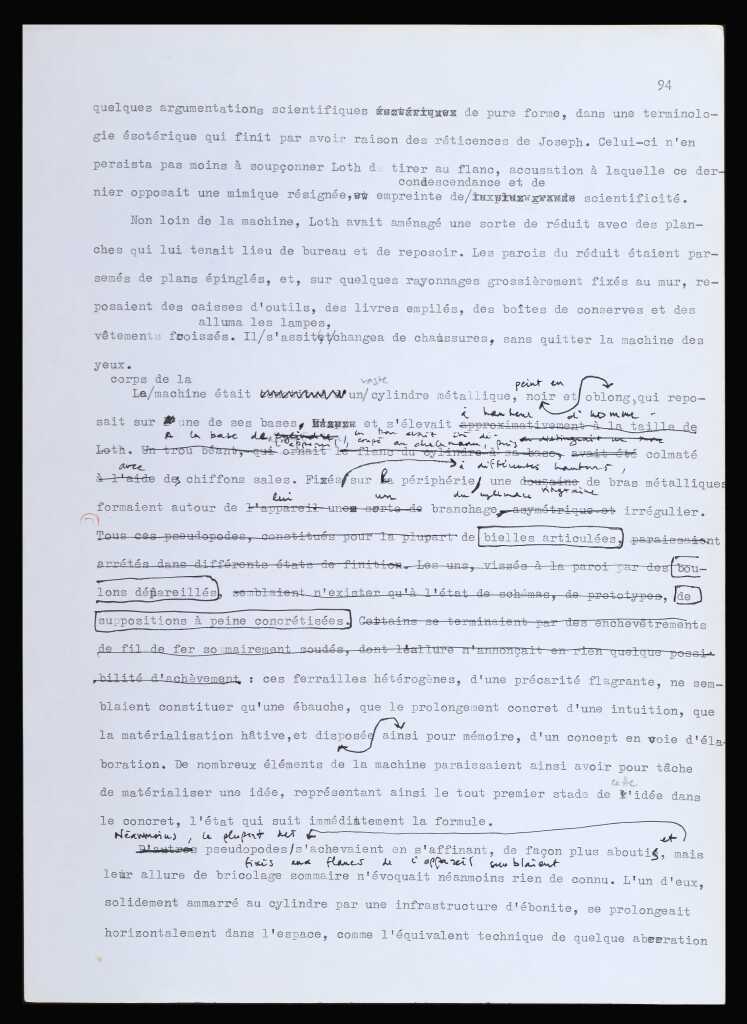

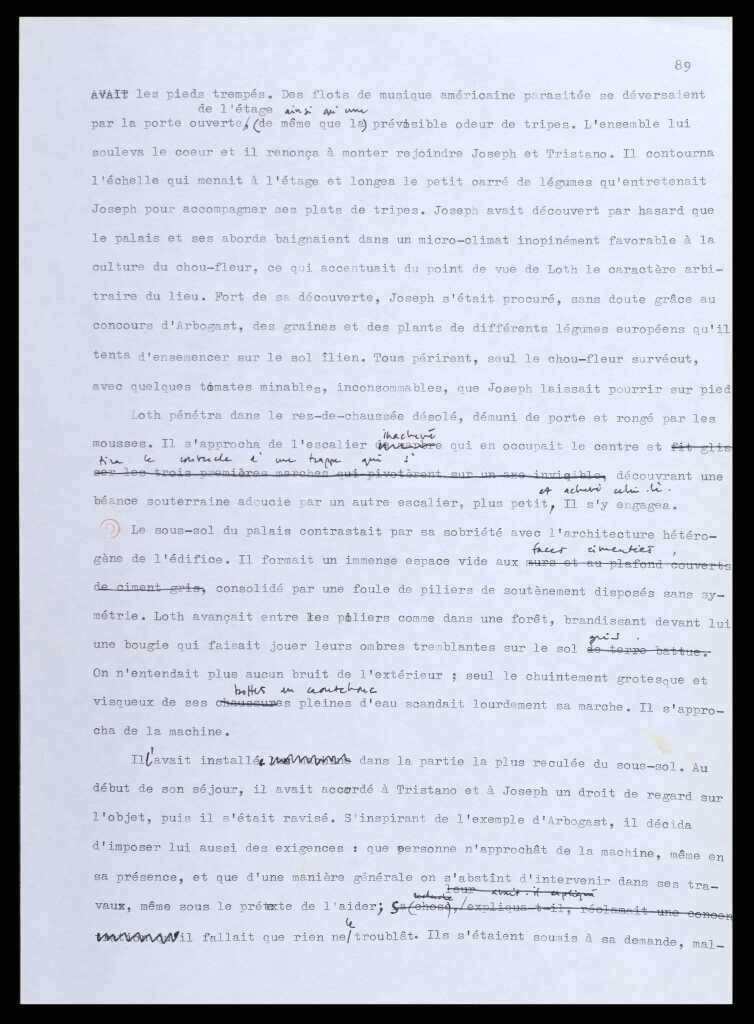

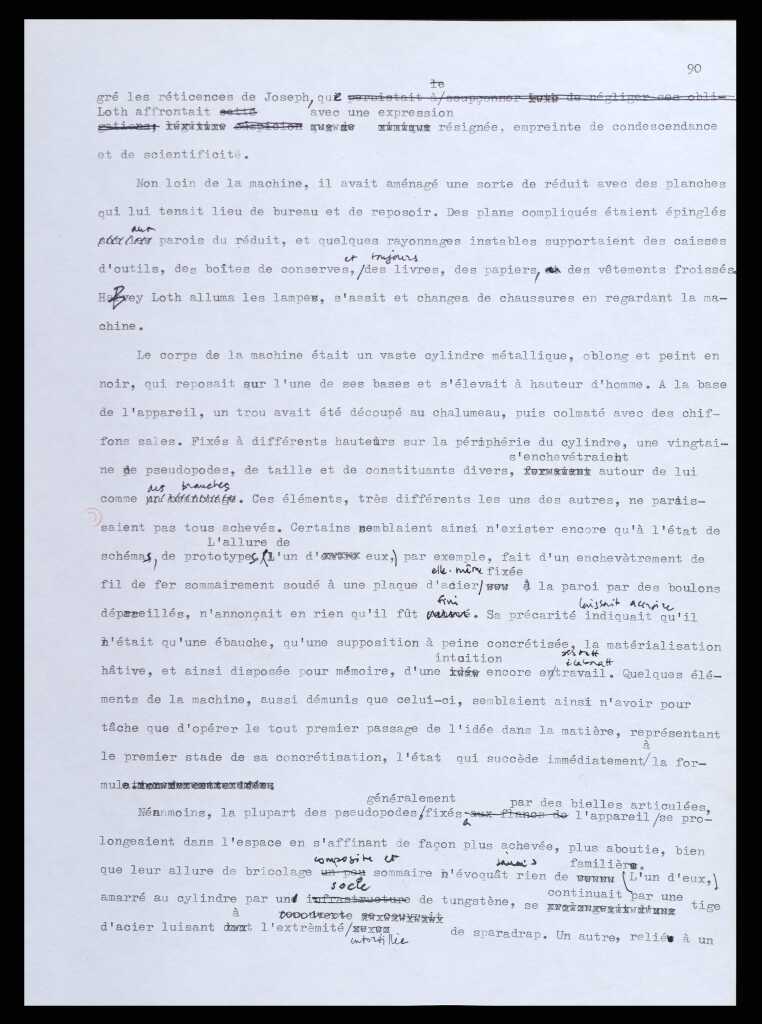

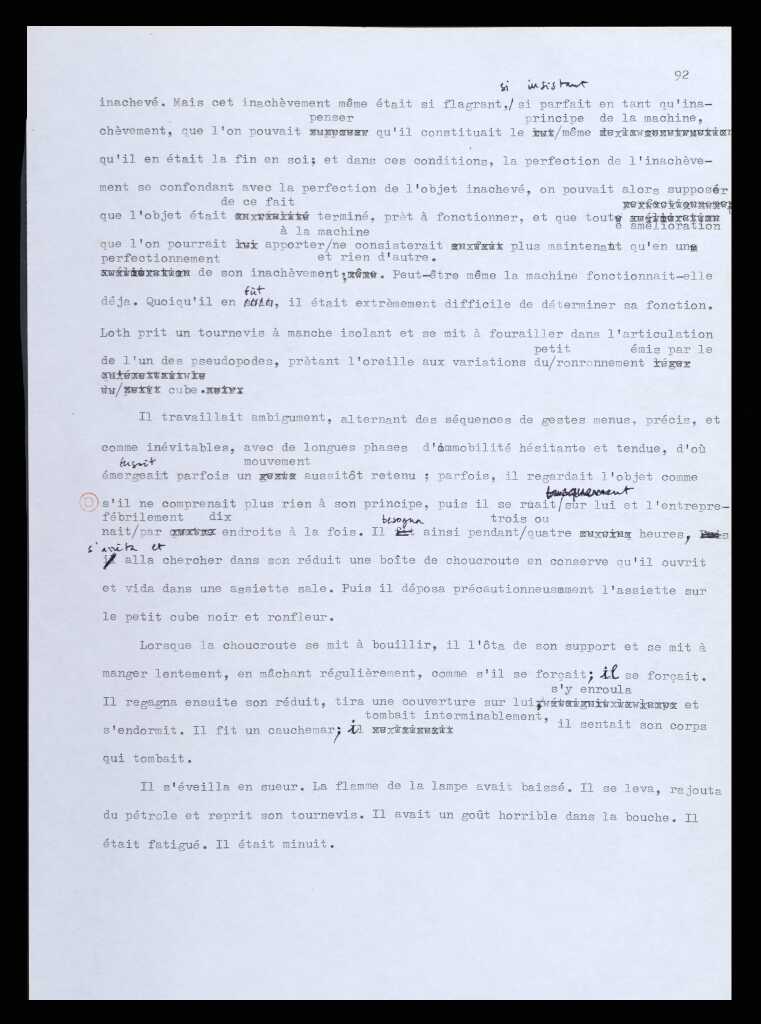

La folle machine de l’inventeur Caine (le Méridien de Greenwich), dont on a

compris très tôt qu’elle était une réplique miniaturisée de l’œuvre, mise en

abyme moins du roman que de son horizon utopique, dont la forme ouverte et

inachevée garantirait une dynamique perpétuelle.

On pense à l’aphorisme du vagabond Poussin dans Un an : « Si nous ne nous perdions pas, nous serions perdus ». Se perdre dans le dédale du roman, c’est, d’une certaine manière, trouver sa liberté.

« Ce nom de Zátopek […] se met à claquer universellement en trois syllabes mobiles et mécaniques, valse impitoyable à trois temps, bruit de galop, vrombissement de turbine, cliquetis de bielles ou de soupapes scandé par le k final, précédé par le z initial qui va déjà très vite : on fait zzz et ça va tout de suite vite, comme si cette consonne était un starter. Sans compter que cette machine est lubrifiée par un prénom fluide : la burette d’huile Emile est fournie avec le moteur Zátopek. »

Courir, p. 93

« Benedetti demeurait immobile, en contemplation devant une haute pendulette posée devant lui sur le bureau, surplombant les papiers en désordre comme un phare domine un coup de chien, et dont les parois de verre laissaient voir la machinerie : une grosse roue dentée s’agitait vivement, actionnant une autre roue plus lente qui en entraînait une troisième à la course à peine perceptible, puis les engrenages suivants paraissaient immobiles. Benedetti semblait charmé par le spectacle du mécanisme »

Cherokee,

p. 106

o Le mécano de la phrase : la récursivité

o Le mécano de la phrase : la récursivité

Propriété d’une règle qui peut s’appliquer

un nombre indéfini de fois, ou d’un élément qui peut apparaître un nombre

indéfini de fois.

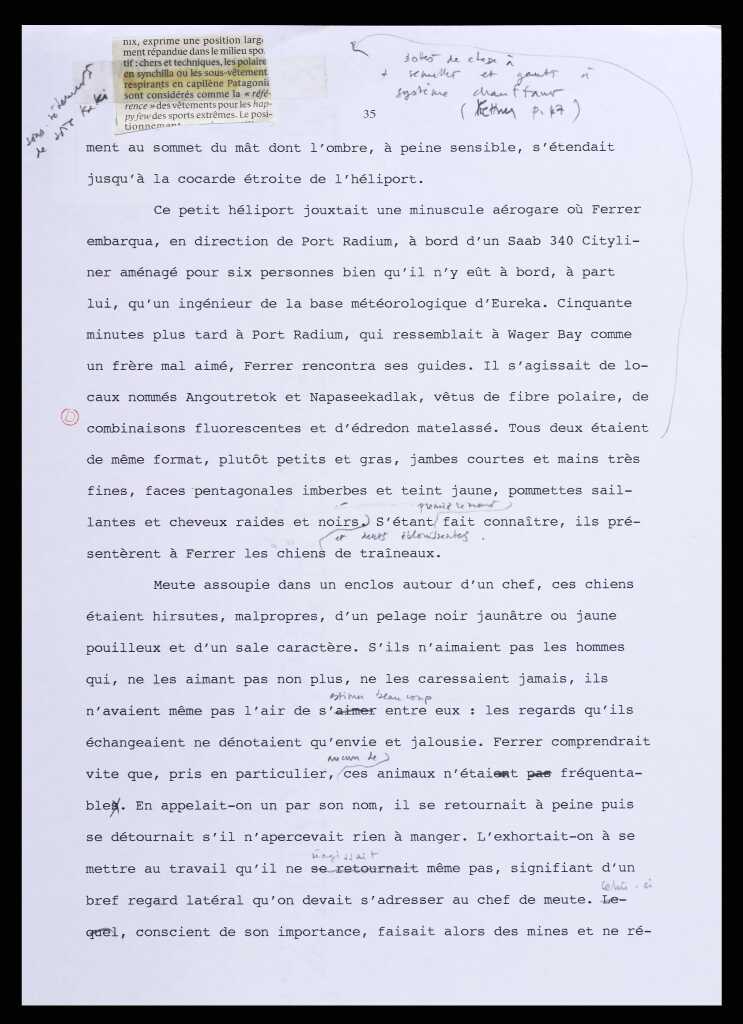

« Le traîneau finit par verser et se coincer en travers de la piste […]. L’ayant remis sur pieds, Angoutretok entreprit d’apaiser les bêtes à coups de fouet mais ne parvint qu’à envenimer les choses : loin de se calmer, le premier chien fouetté réagit en mordant son voisin,

qui en mordit un suivant,

qui en mordit deux autres

qui réagirent de même avant que tout cela dégénérât en vaste conflit, dans une confusion totale. »

Je m’en vais, p. 55

« Bras gauche dans le plâtre

dissimulé sous un tricot

dissimulé sous une veste

dissimulée sous un manteau

dissimulé sous une écharpe

dissimulée sous un chapeau

mais, nonobstant l’ambiance d’étuve, ces superpositions ne semblaient pas l’affecter spécialement. »

Au piano, p. 170 ?

« Il regarda Carrier

qui regardait Albin

qui regardait Lafont

qui ne regardait rien. »

Le Méridien de Greenwich, p. 85 ?

« Elle trouve sans difficulté cet établissement

surtout fréquenté par des Occidentaux de l’hémisphère nord,

parmi lesquels pas mal d’Occidentaux de l’hémisphère nord ivres, parmi lesquels un grand Suisse maigre […] »

Les Grandes blondes,

p. 112 ?

o Le

cinéma, source d’inspiration majeure

o Le

cinéma, source d’inspiration majeure

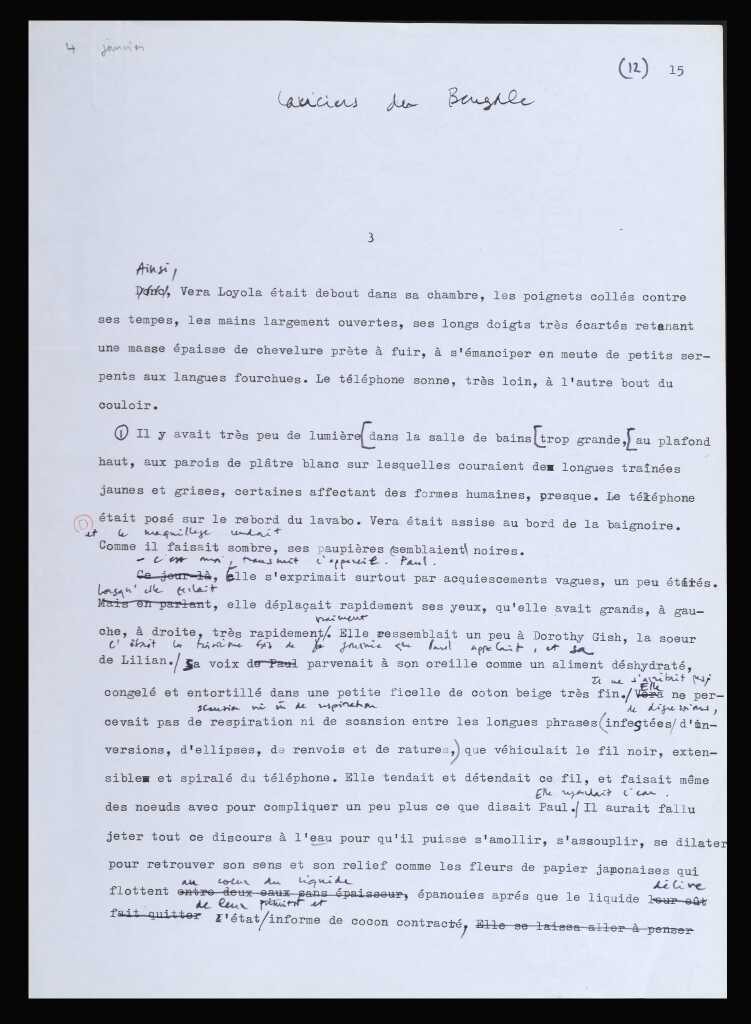

Les fictions de

Jean Echenoz empruntent constamment à l’univers du cinéma. Ce peut être, pour

décrire le mouvement d’un personnage, l’exploitation d’un terme technique,

comme travelling. Ce peut

être la référence au monde des réalisateurs et acteurs. Ce sont d’innombrables

références, explicites ou non, clins d’œil souvent humoristiques, à des films

célèbres, ou à des scènes culte. C’est enfin le parallélisme entre les

techniques du cinéma et celles du roman, par exemple entre le jeu très libre

des temps verbaux et les changements d’angle opérés par les mouvements de la

caméra, ou encore la métaphore du montage appliquée à l’articulation

surprenante des chapitres, et leur libre alternance, qui interrompt à dessein

le cours d’un épisode et accroît l’effet de suspens.

« Comme c’est l’époque où le cinéma commence et

où, phénomène inconnu à ce jour, vont apparaître ses premières stars, autant

nous servir d’elles pour décrire sommairement les Axelrod.

Grand quoique souple, sec mais souriant, Norman

rappelle un petit peu Lionel Barrymore cependant qu’Ethel, silencieuse et

rêveuse, a quelque chose de Pearl White dans le regard, et dans le sourire un

mélange des sœurs Gish, Lillian et Dorothy »

Des éclairs, p. 57 ?

« Les vagues les plus fortes s’abattaient sur leurs visages, masses de sel liquide qui s’engouffraient dans leurs oreilles et leurs narines, décapant leurs gorges, brûlant leurs yeux. Ils s’étreignaient sur cette couche de poudre détrempée […]. Les yeux fermés, soudés l’un à l’autre, ils flottaient dans un puits d’abstraction, espace immortel sans pesanteur ni temps au sein duquel pouvaient se croiser en se frôlant des angelots et des poissons, par exemple […]. Comme ils se retrouvaient loin de la plage, presque en pleine mer, ils tentèrent de s’accoupler encore au-dessus d’un abîme liquide ; ils n’y parvinrent pas. »

Le

Méridien de Greenwich, p. 9-10

2 :

On tourne, mais en rond

2 :

On tourne, mais en rond

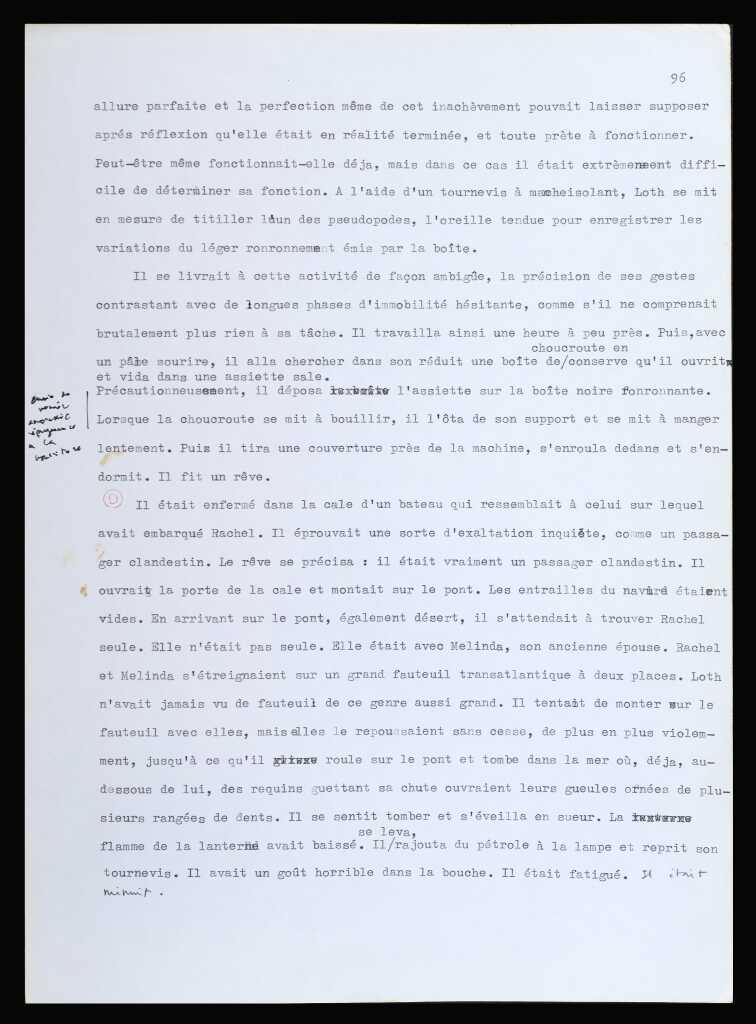

La

formule « rotor, stator » est empruntée au Méridien de Greenwich :

au terme d’un long voyage, et après avoir fait le tour de la petite île où ils

ont finalement atterri, Byron Caine et Rachel éprouvent le sentiment d’être en

fermés dans cet espace circulaire. Au « jeu », est-il dit, succède

« l’absence de jeu », « à l’effervescence, la répétition »,

« au rotor, le stator ».

Cette

formule, qui jour de la tension entre l’immobile et le mouvement, nourrit

jusqu’à une évolution de l’écriture. Qui cultive toujours davantage dans le

discours du roman la tonalité d’un scepticisme souriant et feint. Qui multiplie

les reprises de descriptions naguère pléthoriques pour les soumettre à une cure

d’amaigrissement. Qui crée une rhétorique de l’expéditif joué. Qui place

surtout le ressassement au centre de plusieurs romans, notamment des

biographies romanesques : qu’est la vie de Zatopek sinon la concaténation

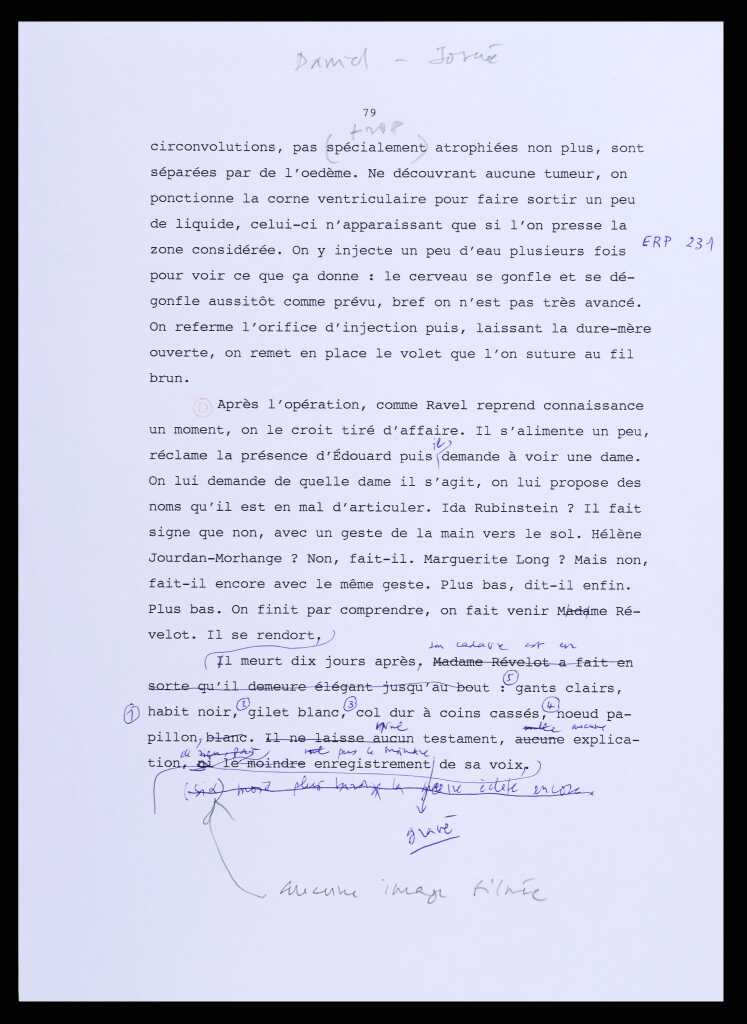

de records, celle de Gregor sinon l’enchaînement d’inventions, de Ravel sinon

la quête répétée du sommeil, ou autres passe-temps, qui prennent le pas sur la

genèse d’œuvres de génie ? Et Ravel peut être lu comme la mise en

abyme de la démarche de Jean Echenoz, puisque le roman même est un boléro qui

fait de la répétition le principe moteur de sa narration. D’où le défi que

relève le romancier : trouver, pour ces récits sur l’ennui et le rien, une

nouvelle source d’intérêt romanesque. Où plutôt que jamais devra compter la

vivacité des jeux de la diction.

o Narration

expéditive

o Narration

expéditive

« Pour s’y rendre, il dut appliquer la procédure classique de dissuasion des filatures par le zigzag, et c’était encore et toujours le même cirque : et je te saute du taxi devant l’entrée du métro, puis d’un autre taxi dans un autre métro, et je te bondis dans la rame au dernier moment, et je te rebondis sur le quai juste avant la fermeture des portes et je traverse et retraverse l’immeuble à double entrée, puis l’autre, et je te reprends un taxi qui me laisse à cinquante mètres de l’allée dérobée où je parviens en nage, hors d’haleine et certain que tout ça ne sert à rien »

Lac, p. 53.

« L’environnement semblait disposé là faute de mieux,

histoire de combler le vide en attendant une meilleure idée. Le ciel consistait

en un nuage uniforme où, figurants sous-payés, croisaient sans conviction

d’anonymes oiseaux noirs. […] Au beau milieu du ciel, le radiotélégraphiste

observa le bimoteur à hélices traînant une banderole publicitaire environnée

d’oiseaux marins traçant des chiffres, sur fond de nuages passant du même à

l’autre et du pareil au même. »

Un an,

p. 12-29.

« Mus par un instinct d’ingénieur du son, les

deux insectes s’étaient réparti le travail, le bleu captant l’ambiance de la

chambre et le gris s’étant placé au plus près de Veber dont Chopin ne

percevait, de toute façon, pas grand-chose de pertinent : mastication,

déglutition, rares hoquets, un claquement de langue. Les microphones ayant

cessé de transmettre des informations de toute façon sans intérêt, il était

doublement inutile de s’attarder. »

Lac,

p. 129

« Il passe devant un petit garage sommaire

– des établis,

une fosse à vidange,

trois voitures inégalement désossées,

un treuil,

on connaît tout ça. »

Je m’en vais, p. 131

B :

LA DICTION ET SES JEUX

B :

LA DICTION ET SES JEUX

« Tout ira par deux », dit un

personnage de l’Équipée malaise. Cette formule est une variation pour

rire sur un thème moins futile : le sens du chiffre 2, dans une œuvre qui

joue constamment de la valeur des chiffres. Si le 2 préside à la plupart des jeux

de la diction, jeu doit lui-même s’entendre de deux façons. Le jeu est d’abord

celui de deux mains indépendantes, chacune capable des plus grands prodiges,

comme les mains dans le jeu des pianistes virtuoses, dans celui du prestidigitateur.

Tous les inventeurs de ces romans sont de géniaux manipulateurs, Caine qui

signe pour une opération Prestidge (Le Méridien de Greenwich),

Gregor qui, avant de finir manipulé, fait surgir au bout de ses longues mains

des prodiges de lumière (Des éclairs). Le texte même de Jean Echenoz

alogne avec habileté pauses et digressions descriptives où s’entrecroisent, comme

joués par deux mains distinctes, deux thèmes parallèles.

Ce qui nous amène à l’autre sens du mot

jeu, et à son versant ludique. Pourquoi louche-t-on si souvent dans ces

romans ? Parce que les yeux sont au strabisme divergent ce que les mains sont

au virtuose, des puissances autonomes, version bouffe. Incongruité garantie, le

texte multiplie les appariements cocasses de personnages comme de mots, dont le

plus représentatif est sans doute cette coordination boiteuse qu’on appelle, en

stylistique, le zeugme.

Par deux aussi, dans le roman, la

fiction et sa diction : une des séductions de l’œuvre tient à son pouvoir

de jouer de façon hautement virtuose sur deux tableaux, la perspective

en arrière-plan d’un monde las, le rebond d’un discours qui en compense la

pesanteur. Tout en effet est distance et humour dans cette posture, tout est

dynamique imprévisible, comme chez les musiciens prisés par l’auteur :

virtuosité, liberté, surprise.

1 : Figures

par deux

1 : Figures

par deux

« Gregor fait encore longtemps durer le silence après que celui-ci s’est établi, puis, sans un mot, commence de présenter une succession accélérée de prodiges électriques. Sous ses impulsions et à distance, comme par passes magnétiques, des étincelles grésillent bientôt de toutes parts, projetant de vifs éclats et, par intermittence, se propagent à travers l’air dans toutes les directions lancées par les longs bras de Gregor – prolongés de très longs doigts parmi lesquels deux pouces interminables – vers les lampes qui entreprennent de scintiller frénétiquement. »

Des éclairs, p. 62-63

« C’est tout à fait clair, tout ira par deux, toujours plus ou moins par deux. »

L’Équipée

malaise, p. 49

« En retrait, inverse de sa personne, sanglé dans du chocolat cintré, le flanquait un jeun homme glabre et sec frappé d’un strabisme spécial :

œil gauche fixe de tueur,

œil droit très mobile de garde du corps »

Les Grandes Blondes,

p. 175

o Le zeugme et autres appariements incongrus

o Le zeugme et autres appariements incongrus

Le zeugme consiste en la coordination anormale d’au moins deux mots disparates ou constructions hétérogènes qui sont subordonnés à un même élément ou plus rarement le subordonnent.

« La paupière de Morgan battait froidement sur son œil de bille, qu’il posa sur George Chave sans montrer

aucun signe de reconnaissance

ni de reconnaissance. »

Cherokee,

p. 145

« Il avait un goût horrible dans la bouche.

Il était fatigué.

Il était minuit. »

Le Méridien de Greenwich, p. 101

« Juste en amont du confluent avec la Marne, un vaste complexe commercial et hôtelier chinois dresse son architecture mandchoue

au bord du fleuve

et de la faillite. »

Je m’en vais, p. 148

« La microsynagogue était à peu près nue, trois chaises autour d’une table basse. Même chose dans la microchapelle avec pot de fleurs en sus, autel, portrait de la Vierge, registre accompagné d’un stylo-bille et deux avis manuscrits :

l’un mentionnait la présence du saint sacrement,

l’autre priait de ne pas emporter le Bic. »

Je m’en vais, p. 112

2 :

Le jeu avec les mots

Petite encyclopédie du gag verbal

2 : Le jeu avec les mots

Petite encyclopédie du gag verbal

Si le gag désigne d’abord, dans les films, une

brève scène comique, le mot et la chose sont transposables au domaine du

maniement de la langue. Il n’est pas rare que le vocable lui-même, voire la

rencontre fugace de quelques mots, soient le lieu d’un effet burlesque.

L’on retrouve dans ces inventions le principe

omniprésent du double, comme dans le jeu sur les expressions usées, ou les

néologies burlesques (souvent des couples de mots), et bien d’autres possibilités

surgissent : aspect bizarre de mots rares et inusités, jeux de mots plus

ou moins dissimulés, etc.

o Défigement

de locutions

o Défigement

de locutions

« Dérivant en silence, jonché de rêveurs rassasiés, le navire se faisait Hollandais ronflant, radeau d’une Méduse repue. »

L’Équipée malaise, p. 187

« Il s’est couché près d’elle, et l’a prise dans son bras […]. »

14, p.

124

o Néologie

cocasse

o Néologie

cocasse

« Spacieuses, mal éclairées, aucune ampoule n’excédant deux dizaines de watts n’y aidait à distinguer le style du mobilier,

confusément lévitano-brejnévien. »

Envoyée

spéciale, p. 215

o Spécimens

étranges

o Spécimens

étranges

« Son toit-terrasse était coiffé d’un clocheton dodécagonal,

surmonté d’une urne infundibuliforme. »

Les Grandes blondes, p. 131

o Jeux

sur les sons en écho

o Jeux

sur les sons en écho

« Il perçut, tout autour de son corps, les sons entrelacés des vagues, du vent, et du vent sur les vagues, comme un vaste frisson

froid,

frisé,

froncé,

froissé,

et ce fut sur ce fond farci de fricatives qu’il entendit se rapprocher les mercenaires. »

Le Méridien de Greenwich, p. 334

« L’habile alibi d’Abel. »

Le Méridien de Greenwich, p. 246

3 :

Comique de situation et réécriture humoristique

3 :

Comique de situation et réécriture humoristique

Si

le principe du gag est transposable au domaine des mots, son expression

première reste bien celle d’un comique de situation, et l’œuvre de Jean Echenoz

abonde en situations de ce type, entretenant ainsi un plaisir de lecture

immédiat. Moins apparent que le scénario burlesque, faisant à nouveau jouer le

principe du double, et se situant à mi-chemin entre le comique de mots et de

scène, l’œuvre de Jean Echenoz offre plusieurs exemples de réécritures comiques

de pages classiques du roman. Ainsi, dans Je m’en vais, se trouve reformulé,

à l’occasion des déplacements de Baumgartner, et avec tout l’appareil pouilleux

de la modernité économique, la très poétique et nostalgique ouverture du

dernier chapitre de L’Éducation sentimentale. Aucune ironie dans cette

reprise, mais plutôt la positivité de l’humour. Dans cette subversion amusée, c’est

un hommage souriant à Flaubert qu’il faut lire.

Gag et comique de situation

« Plus près des marches était un couple illégitime flanqué d’un setter spécialement collant, toujours interposé comme une mauvaise conscience : pour se toucher et s’embrasser il leur fallait sans cesse éviter ce chien, repousser ce chien, se frayer un chemin dans le non-chien. Baissant les bras, les amants finirent par se lever pour s’éloigner dans le parc, accompagnés par l’animal infatigable qui bondissait entre eux, cabriolant parmi les peupliers. »

Lac,

p. 90

o Réécriture

parodique

o Réécriture

parodique

« Les jours suivants, Baumgartner persévère dans son itinéraire aléatoire.

Il connaît la mélancolie des restauroutes,

les réveils acides des chambres d’hôtels pas encore chauffés,

l’étourdissement des zones rurales et des chantiers,

l’amertume des sympathies impossibles. »

Je m’en vais, p. 195-196

« Il voyagea.

Il connut la mélancolie des paquebots,

les froids réveils sous la tente,

l’étourdissement des paysages et des ruines,

l’amertume de sympathies interrompues.

Il revint. »

Flaubert, L’Éducation sentimentale

C :

SUR LA SCÈNE DU ROMAN

C :

SUR LA SCÈNE DU ROMAN

Les

fils conducteurs du parcours sont une dernière fois noués dans ce troisième

volet, autour des multiples acteurs qui viennent composer le roman, ceux qui

peuplent l’univers représenté, ceux qui conduisent le discours de sa

représentation.

Les

acteurs de la fiction, tout d’abord, entendus au sens large, puisqu’on

doit normalement y inclure tout ce qui contribue au climat du roman, voire aux

épisodes de l’histoire, et qui permet de définir l’univers spécifique d’un

écrivain. Les objets mêmes auraient donc pu être convoqués ; mais ce sont

les personnages et les lieux qui occupent ici le premier plan : humains autant

qu’animaux, lieux qui vont du domicile et de la ville à la planète toute entière.

Cette terre que l’ingénieur Gluck, dans « Génie civile » (Caprice

de la Reine), sillonne longuement et en tous sens sans trouver son bonheur.

Contrairement

à une esthétique impersonnelle du discours romanesque, les acteurs de la

diction sont présents dès le premier roman. Les interventions du narrateur,

et ses adresses au lecteur, ne cesseront de se diversifier, jusqu’à créer un

véritable espace de parole qui occupe le devant de la scène. De tout ce travail

sur la langue et le langage du roman, la biographie consacrée à Jérôme Lindon

se fait l’écho, en évoquant les nombreux échanges que l’auteur et l’éditeur,

avec une complicité sans complaisance, ont partagés. C’est sur cet acteur

capital que se referme le trajet, et que s’ouvre le monde du livre.

1 :

Quelques acteurs de la fiction

1 :

Quelques acteurs de la fiction

Aucun

lieu de l’intrigue n’a la richesse de Paris, ville capitale mille fois

redessinée, comme dans Cherokee, par les parcours à pied, en voiture, en

métro, en bus, dont le narrateur consigne scrupuleusement les itinéraires,

paysage aussi familier qu’étrange. Parallèlement, de tous les personnages

représentatifs de l’univers de Jean Echenoz, musicien, espion, détective ou

inventeur, rares sont ceux qui égalent l’émouvante et mystérieuse complexité de

Gregor dans Des éclairs, mélange énigmatique de puissance et d’impuissance,

capable de commander à la foudre, mais incapable de communiquer. Et Gregor en

effet compte tout (sauf l’argent) comme pour se rendre maître de toutes les

choses, de tous les instants, et clore ainsi un périmètre où nul, pas même le

progrès mortel du temps, ne pourrait pénétrer. Si bien, rapporte le roman, que

Gregor en vient à ne plus parler à personne, sinon à celui qu’il charge de sa

comptabilité, composant ainsi un couple étrange.

Autre

comptable, Anthime dans 14, procède par liste et inventaire, et égrène le

catalogue de toutes les souffrances dont pâtissent les soldats et les animaux

pendant les hostilités. C’est là l’indice de la place essentielle qu’occupe dans

l’œuvre le bestiaire, et du rôle dévolu aux animaux, personnages à part

entière.

« Sans se reposer sur son nouveau salaire ni se laisser un peu de temps pour voir venir, il entreprend immédiatement de développer ses lampes à arc […], puis entre autres choses un moteur thermomagnétique, un générateur pyromagnétique et un commutateur pour machine dynamoélectrique. Non qu’il soit ni se sente contrait par qui que ce soit de produire, trouver des idées nouvelles et inventer toujours, c’est juste que c’est plus fort que lui, étant à cet égard et à ses yeux – car détenant, il faut bien le dire, une assez haute idée de lui-même – plus imaginatif que tout le monde. Que toutes ses conceptions fonctionnent selon ce qu’il avait envisagé […] provient, avant de construire une machine, de cette singulière disposition à la voir très précisément dans son esprit, en trois dimensions et dans tous ses détails. […]

Il apparaît très vite qu’il aime mieux travailler seul, en présence de personne, son comptable excepté. Il apparaît aussi d’ailleurs qu’il aime mieux être seul et vivre seul en général, et se considérer dans les miroirs plutôt que regarder les autres, et se passer des femmes bien qu’il leur plaise beaucoup car il est fort beau, fort grand, brillant et beau parleur, il n’a pas quarante ans, il est à prendre […].

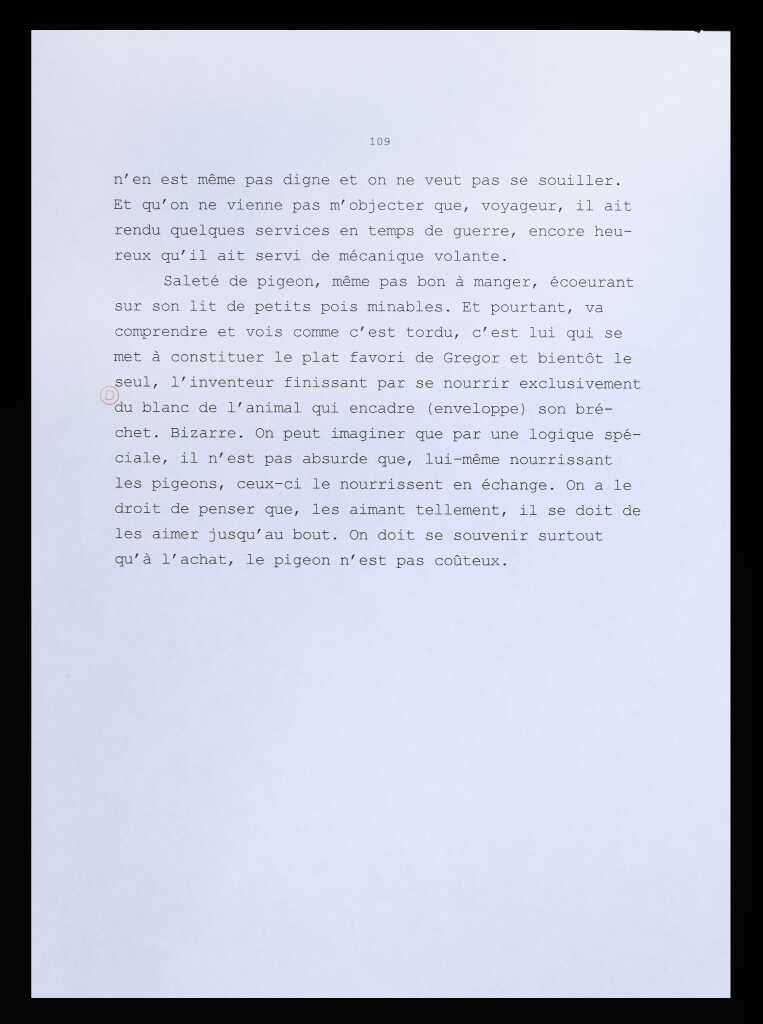

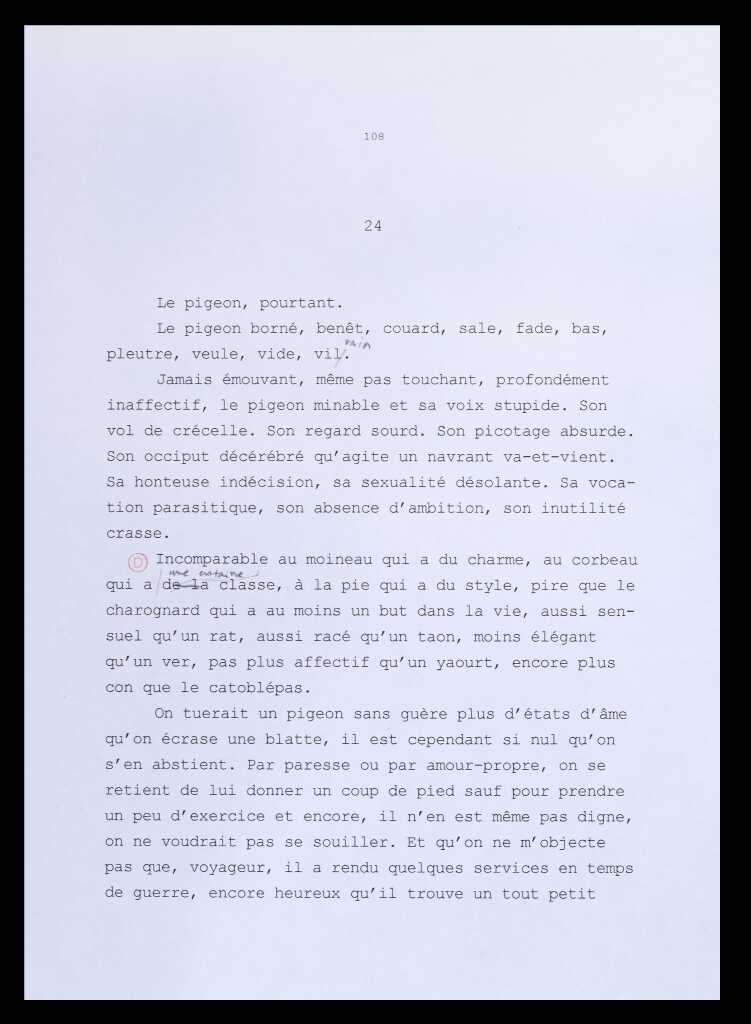

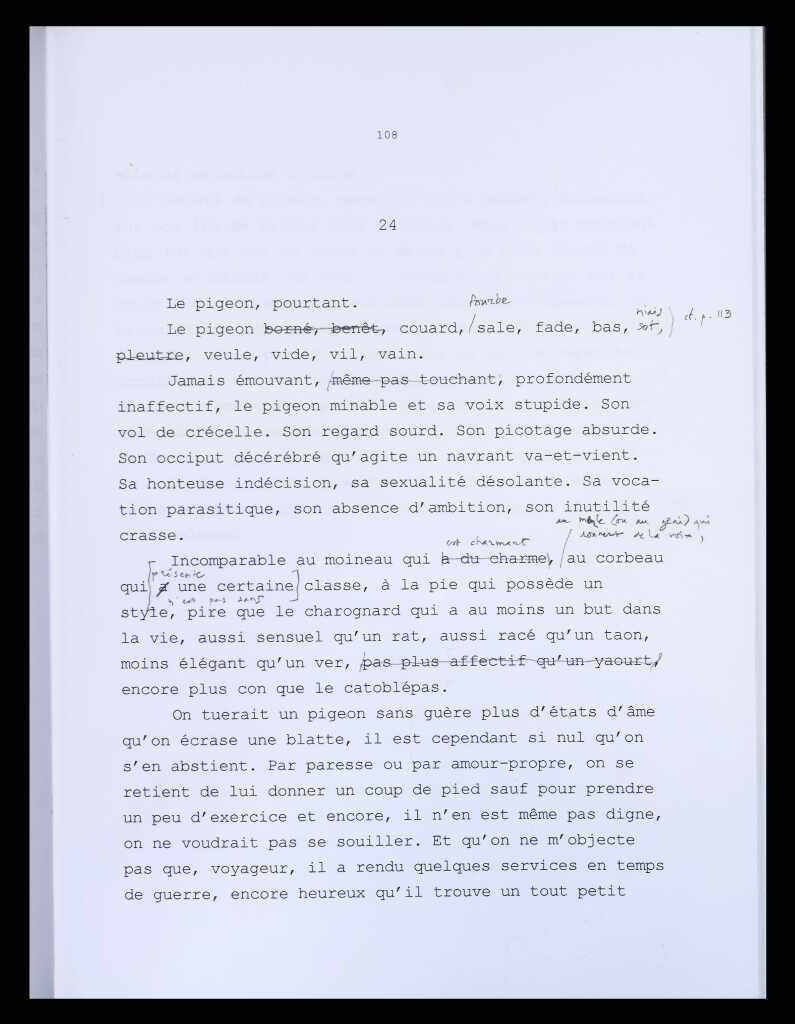

Mais ce fait tient aussi à certains points spéciaux de son caractère […]. D’abord à son extrême préoccupation des microbes, bacilles et toute espèce de germes, qui le contraint à nettoyer sans cesse toute chose autour de lui […]. Puis de sa manie de tout compter, perpétuellement, qui est une absorbante besogne, contraignante à l’égal d’une loi. Compter les pavés des avenues, les marches des escaliers, les étages des immeubles, compter ses propres pas d’un lieu à l’autre et comparer chaque fois les résultats, compter […] les arbres dans les squares, les oiseaux dans ces arbres et dans le ciel également, parmi lesquels, notamment, les pigeons, objets d’un décompte à part. Il n’y a que l’argent que Gregor ne compte pas spécialement, comme s’il était hors la loi – d’où la présence nécessaire et permanente d’un comptable, Gregor n’a pas la tête à ça. »

Des éclairs,

p. 42-43

« Des bêtes il y en avait enfin, hélas, surtout, d’innombrables de plus petite taille et de plus redoutable nature : toute sorte de parasites irréductibles et qui, non contents de n’offrir aucun appoint nutritionnel, s’alimentaient au contraire eux-mêmes voracement sur la troupe. Les insectes d’abord, puces et punaises, tiques et moustiques, moucherons et mouches qui s’installaient par nuées dans les yeux – pièces de choix – des cadavres. De tous ceux-ci l’on aurait pu encore s’accommoder mais l’un des adversaires majeurs, très vite, devint incontestablement le pou. Principal et proliférant, de ce pou et de ses milliards de frères on serait bientôt entièrement recouverts.

Lui se révéla bientôt le perpétuel adversaire, l’autre ennemi capital étant le rat, non moins vorace et tout aussi grouillant, comme lui se renouvelant sans cesse, de plus en plus gros et prêt à tout pour dévorer vos vivres – même pendus préventivement à un clou –, grignoter vos courroies, s’attaquer jusqu’à vos chaussures voire carrément à cotre corps quand il est endormi, et disputant aux mouches vos globes oculaires quand vous êtes mort. Ne fût-ce qu’à cause de ces deux-là, le pou, le rat, obstinés et précis, organisés, habités d’un seul but comme des monosyllabes, l’un et l’autre n’ayant d’autre objectif que ronger votre chair ou pomper votre sang, de vous exterminer chacun à sa manière – sans parler de l’ennemi d’en face, différemment guidé par le même but –, il y avait souvent de quoi vous donner envie de foutre le camp. »

14, p. 92-93

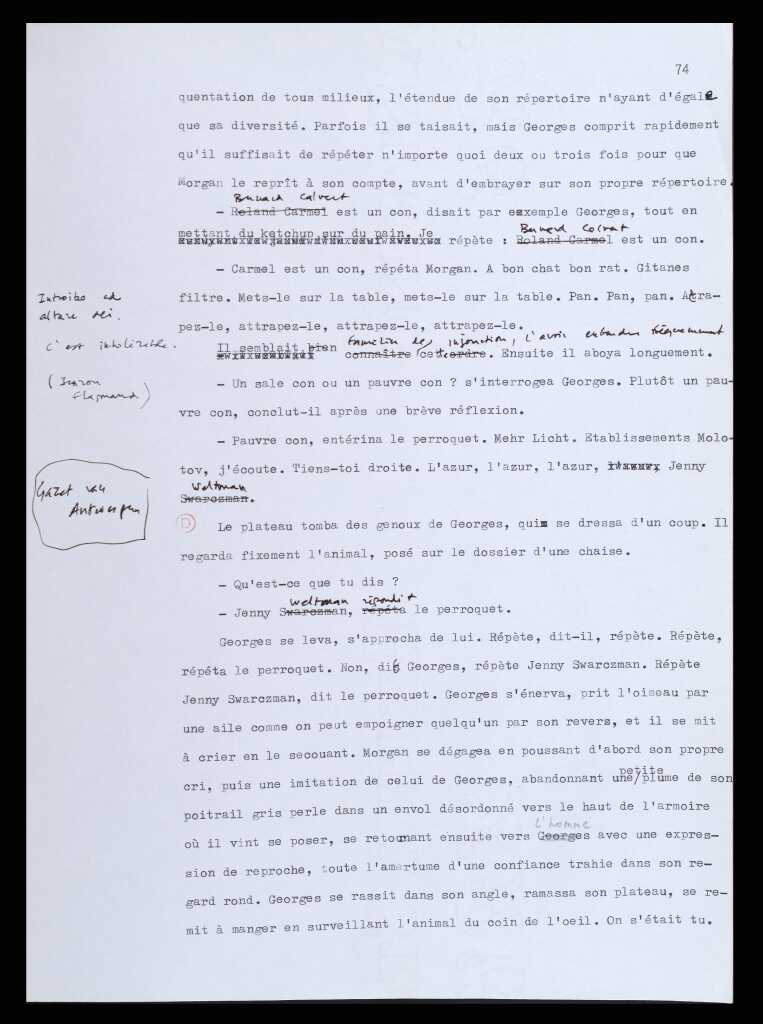

« Le perroquet Morgan était âgé d’une soixantaine d’années, ce qui correspond en gros, à l’échelle humaine, à une soixantaine d’années, la génération du père de Georges. Son œuf était éclos à l’est du Cameroun, dans un modeste nid situé entre Deng-Deng et Meiganga. Par son appartenance à une variété tellement minoritaire, dans doute eut-il à souffrir d’un certain ostracisme avec ses congénères issus des principaux clans de psittacidés, qui constituaient de puissants groupes d’influence dans toute l’Afrique tropicale. Il connut néanmoins une enfance heureuse, choyé par une famille à qui tenait à cœur la perpétuation de la sous-espèce, dans l’évitement soigneux de toute mésalliance.

[…]

Il ne rencontra plus aucun sapiens durant la vingtaine d’années qui suivit, au cours desquelles il mena une existence classique de perroquet, membre estimé de sa communauté, bientôt heureux père de trois petits Morgan, pas plus, la logique génétique d’une sous-espèce rarissime affectant un numerus clausus à sa fonction reproductrice.

[…]

Un jour, des huissiers vêtus de noir et de bleu foncé vinrent saisir les meubles du savant, confirmant une ruine déjà sensible depuis quelques mois à la fraîcheur irrégulière des graines et des fruits. Morgan fut vendu aux enchères à la mère supérieure d’un collège religieux situé à dix kilomètres de Bruges, vers Blankenberge. Depuis les fenêtres du bureau de la supérieure, près desquelles on avait disposé l’animal sur un perchoir avec une chaînette et un godet, il pouvait considérer la mer du Nord. S’il se tournait vers sa maîtresse, qui aimait sa livrée assortie à la robe de son ordre, c’était pour voir souvent par-dessus son épaule des visages contrits de petites filles prises en faute, serrées dans leur uniforme. »

Cherokee, p. 146-149

2 :

Les acteurs de la diction

2 :

Les acteurs de la diction

Dans

les romans de Jean Echenoz, les acteurs de la diction occupent le devant de la

scène, ce sont eux qui nous disent le texte du roman, et le commentent. Et c’est

avec le dernier roman paru, Envoyée spéciale, que les interventions du

narrateur atteignent leur fantaisie la plus totale. On reconnaît ici la forme d’une

rhétorique de l’expéditif, qui feint de minorer l’intérêt de son histoire ;

on vérifie surtout les adresses au lecteur, dont le narrateur fait mine, là, d’apprécier

les croyances, dont il critique ailleurs le conformisme, ou qu’il joue à

féliciter. Le roman de Jean Echenoz perpétue et renouvelle la tradition du Tristram

Shandy de Sterne, du Jacques le Fataliste de Diderot, et magnifie

leur liberté de ton. Loin de porter atteinte au plaisir de la fiction, de vider

personnages, histoire et lieux de toute consistance, l’écriture multiplie par

deux l’intérêt romanesque : elle satisfait à la connivence intelligente en

rappelant que tout est illusion. Difficile équilibre, mais exercice réussi,

entre l’adhésion et le recul. Qui conforme que le jeu du romancier, comme celui

de tout jeu virtuose, se fait par le mouvement de deux mains. Tout vrai roman

est duel.

o L’adresse

au lecteur

o L’adresse

au lecteur

« Vous, je vous connais par contre, je vous vois d’ici. Vous imaginez que Max était encore un de ces hommes à femmes, un de ces bons vieux séducteurs, bien sympathiques mais un petit peu lassants. Avec Alice, puis Rose, et maintenant la femme au chien, ces histoires vous laissaient supposer un profil d’homme couvert d’aventures amoureuses. Vous trouviez ce profil convenu, vous n’aviez pas tirt. Eh bien pas du tout. La preuve, c’est que des trois femmes dont il a été question jusqu’ici dans la vie de cet artiste, l’un est donc sa sœur, l’autre un souvenir, la troisième une apparition et c’est tout. Il n’y en a pas d’autres, vous aviez tort de cous inquiéter, reprenons. »

Au piano, p. 68

« Nous n’avons pas pris le temps, depuis presque un an pourtant que nous le fréquentons, de décrire Ferrer physiquement. Comme cette scène un peu vive ne se prête pas à une longue digression, ne nous y éternisons pas : disons rapidement qu’il est un assez grand quinquagénaire brun aux yeux verts, ou gris selon le temps, disons qu’il n’est pas mal de sa personne […]. »

Je m’en

vais, p. 234

« – Bon, dit Fred. Qu’est-ce

qu’on fait, maintenant ? »

Crédits

Crédits

L'exposition "Jean Echenoz, roman, rotor, stator" a été présentée au public à la BPI du Centre Pompidou du 29 novembre 2017 au 5 mars 2018.

Site : Naoned

Scénographie : Scénografia

Graphisme : Barbara Fregosi

Éclairage : Reflet

Commissariat : Isabelle Bastian-Dupleix (BPI), Isabelle Diu (BLJD), Emmanuelle Payen (BPI)

Conseil scientifique et textes : Gérard Berthomieu (Sorbonne-Université)