- Pierre Bettencourt, sous le signe du Désordre I - L'auteur et éditeur

-

-

Pierre Bettencourt,

sous le signe du Désordre I

L'auteur et éditeur

sous le signe du Désordre I

L'auteur et éditeur

Commissariat scientifique : Sophie Lesiewicz

Commissariat scientifique : Sophie Lesiewicz

Pierre Bettencourt, l’« homme papillon »

Pierre Bettencourt, l’« homme papillon »

Le papillon fut mon premier maître à peindre, un peintre devenu peinture et qui s'empressait de l'exposer en tous lieux. Exhibition dangereuse, on tuait le maître, on ne retenait que son œuvre. Mon premier maître à penser.

L'amour, la liberté, ses deux thèmes. Le premier imprimeur de surcroît, tirant sa polychromie à d'infinis exemplaires, toujours en avance sur la censure de la mort, émettant son papier-papillon sans souci de sa réserve-soleil, inépuisable[1].

Tout est dit ou presque dans la désignation par Pierre Bettencourt (1917-2006) de son animal totem : l’homme de lettres, du livre et de l’art, qui a publié, et parfois illustré, poèmes, fables, essais, pastiches à partir de 1940, inventant une typographie expressive de 1940 à 1961 et en 1954 une étrange peinture-sculpture. Et le farouche individualiste, qui ne sera d’aucun mouvement littéraire ou artistique, vivant au désert.

Il nous laisse une œuvre originale, pour le moins. Innervée par une tension entre inquiétude métaphysique « de Dieu, de cette « présence encombrante qui ne se peut nier [2] »» et « liberté de croire, de respecter et transgresser la morale, liberté des conflits intérieurs [3]». Inquiétée par l’angoisse du rapport homme-femme qui secrète un érotisme noir et violent que Pieyre de Mandiargues interprétait comme « un mépris de la chair, qui rejoindrait l’ascétisme au moins, sinon le puritanisme.[4]»

Un troisième trait donne à son œuvre littéraire son extrême particularité oxymorique de « facétie sérieuse [5]», l’« immuable adolescence qui le décale du monde pressé contemporain mais lui confère une permanence [6]».

[2] Michel Dubos, « Un nouveau fabuliste », Pierre Bettencourt, Les Désordres de la mémoire, Bibliothèque municipale de Rouen, 1998, p.39.

[3] Michel Dubos, ibid., p.41.

[4] André Pieyre de Mandiargues, « Les Hauts-Reliefs de Pierre Bettencourt », Pierre Bettencourt, exposition du Centre d'art contemporain au château de Tanlay, Yonne : Centre d'art contemporain et Château de Tanlay, 1991, p. 63.

[5]Yves Peyré, « Imprimer son souffle », L’Ire des vents, n°9/10, 1984, Châteauroux : Y. Peyré ; Paris : Distique, p.174.

[6] Michel Dubos, op. cit., p.41.

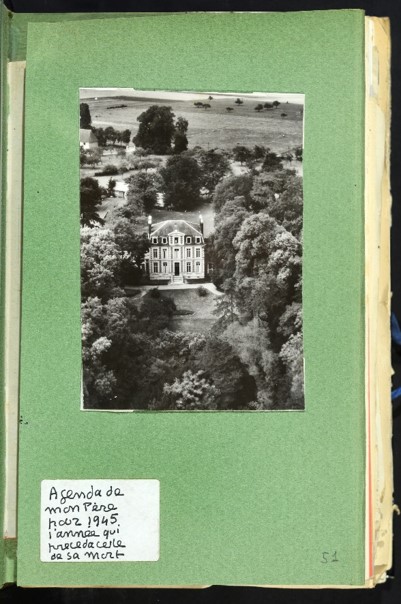

Poète, plasticien, mais aussi archiviste

de sa propre vie, une tierce œuvre, à part entière, reste à découvrir, celle

des 112 volumes des Désordres de la mémoire, qui sont entrés à la BLJD en

2016 et dont une sélection sera numérisée pour une consultation sur place dans les années à venir.

C'est donc en triptyque que l'exposition virtuelle consacrée à Pierre Bettencourt, "Sous le signe du Désordre", a été conçue, chacun des trois parcours épousant une facette de son oeuvre.

I Les Désordres de Pierre Bettencourt

I Les Désordres de Pierre Bettencourt

Sait-on que P. Bettencourt – ami et parfois éditeur d’Henri Michaux – est l’un des dix plus importants poètes actuels ? Son monde verbal, halluciné, fait écho d’un désaccord profond avec le réel, d’un divorce d’une sensibilité d’écorché d’avec les « normes » de la pensée et des idéologies.[1]

P. Bettencourt nous a laissé une œuvre insolente quand elle n’est pas sacrilège, toute entière bâtie sur un univers de désordres moraux.

[1]BTC 33 (73), S.n., « Du plein au délié », in Arts, [1964], coupure de presse

1 - Poète-éditeur-typographe

A - L’Auteur

1 - Poète-éditeur-typographe

A - L’Auteur

Pierre Bettencourt publie 103 ouvrages de 1940 à 1997. Il s’agit principalement de :

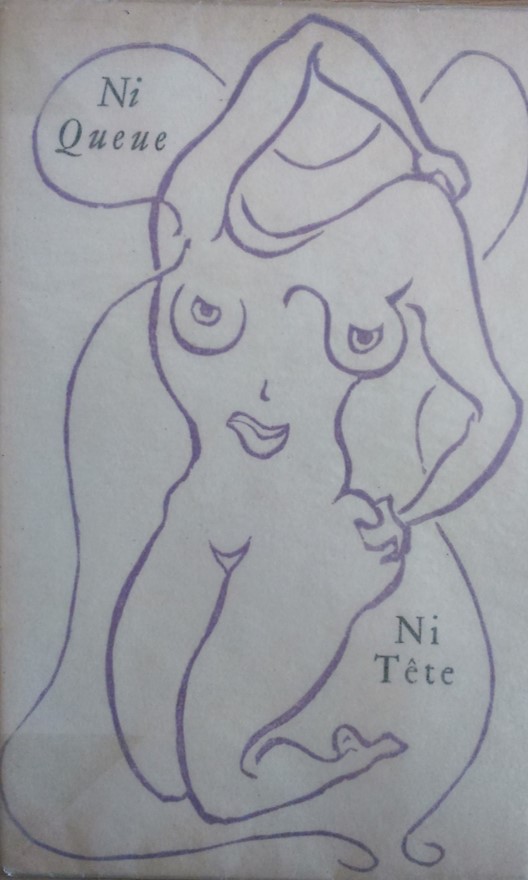

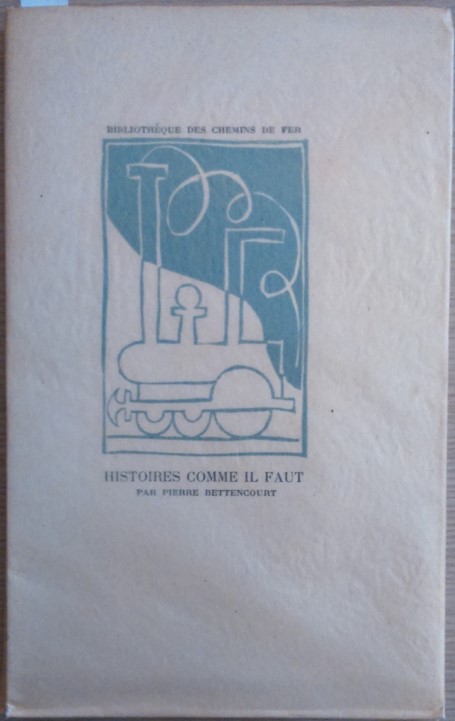

· fables et contes cruels (Histoires à prendre ou à laisser, 1942 ; Fables fraîches pour lire à jeun, 1943 ; La Femme de Ségou, 1944 ; Midi à 14 heures, 1945 ; Voilà pourquoi votre fille est muette, 1945 ; Non, vous ne m’aurez pas vivant, 1947 ; Ni queue ni tête, 1948 ; La vie est sans pitié, 1948 ; Histoires comme il faut, 1949 ; Le Coup au cœur, 1950 ; Les Plaisirs du Roi, 1953 ; Mille morts, 1960 ; etc.).

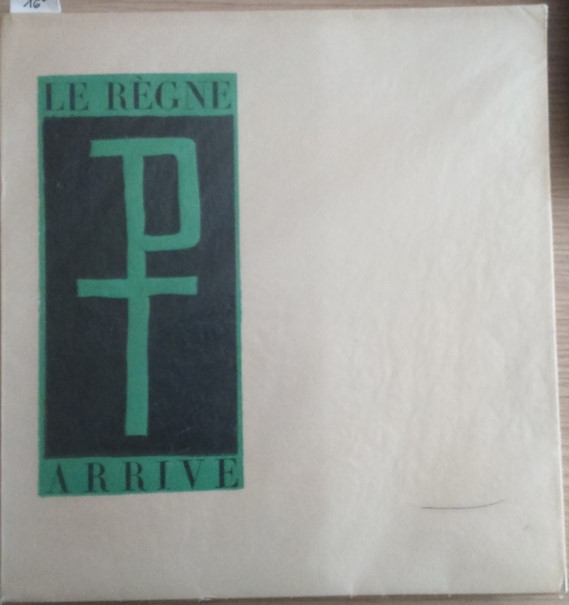

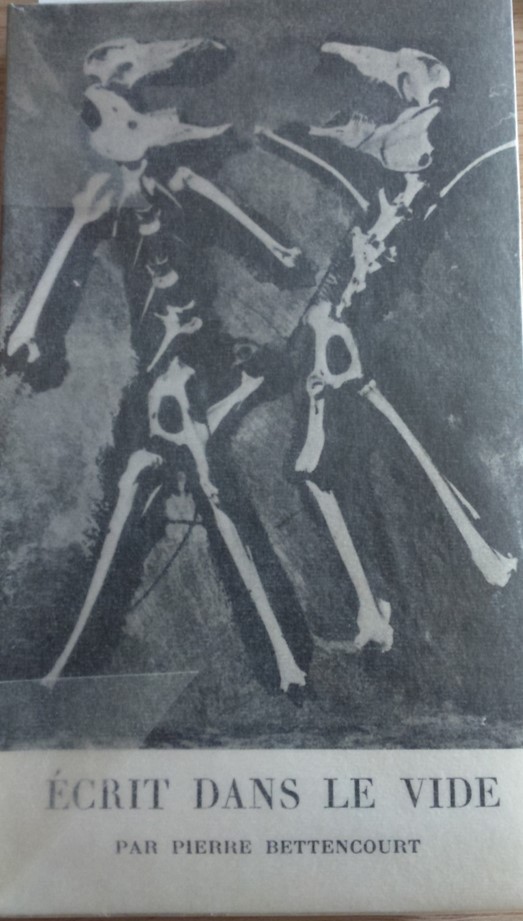

· essais (Abattages clandestins, 1943 ; La Bête à bon dieu, Dialogue à bâtons rompus sur le luxe et sur l'homme, 1944 ; Lettres aux Parisiens, 1944-1946 ; Le Règne arrive, 1945 ; Le Bal des ardents, 1953 ; D’Homme à homme, 1957 ; Ecrit dans le vide, 1957 ; La Terre de feu, 1957 ; etc.),

· pastiches (Conversation avec Dieu, 1948 ; Œuvres de Terentianus Maurus, 1951 ; Le Dialogue interrompu, 1973),

Moindrement de :

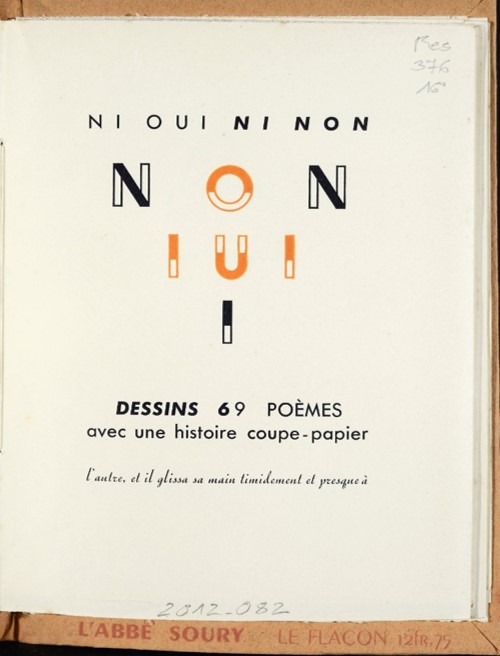

· poèmes (Deux sans trois, 1940 ; Ni oui ni non, 1942 ; Mon dernier mot, 1943 ; Amour que me veux-tu ?, 1950 ; L’Océan de mémoire, 1967 ; etc.)

· récits de voyage (Lettre de Madagascar, 1949, Voyage chez les Big Nambas, 1997)

et d’un roman :

· L’intouchable, 1953 : "Vous savez que le dernier livre que vous m’avez donné est considérablement beau, et dense, et tout ? Que c’est un des plus beaux livres d’amour que j’ai lus ? Et que c’est un grand deuil de le voir aussi peu répandu ?" [1]

[1] BTC 29 (81), Jean Ferry, 3 décembre 1953, l.a.s.

Certains titres empruntent à plusieurs genres à la fois, comme Fragments d’os pour un squelette, 1949 (Poèmes, fables, courts récits, pensées)

Mais surtout, de nombreux titres déjà cités sont simultanément des pastiches (Histoires à prendre ou à laisser, 1942 ; Abattages clandestins, 1943 ; Midi à 14 heures, 1945, ; Amour que me veux-tu ?, 1950 ; D’Homme à homme, 1957 ; etc.)

La tonalité d’ensemble est métaphysique

ou philosophique, jouant beaucoup de l’absurde, souvent cruelle et/ou érotique.

On l’a décrit comme un « homme libre entre Dieu et Eros[1] » et

l’on peut en effet placer son œuvre littéraire sous le signe de

« l’écartèlement » comme P. Bettencourt l’a fait lui-même de son

œuvre plastique.

[1] Michel Dubos, op. cit., p.41

D’un côté donc l’inquiétude de Dieu :

Les titres des œuvres parlent d'eux-mêmes : Le Règne arrive, Conversation avec Dieu, Ni peur ni espoir, Cruci-fictions. Les rubriques sont plus évidentes encore dans Voilà pourquoi votre fille est muette : Deus bifrons, Le Zéro de Dieu, Dans le Règne arrive : Psychanalyse de Dieu, Jésus-Christ fils unique, La Foi qui sauve, L’Infini égale Trois. Dans Conversation avec Dieu : La Maculée conception, Le créateur de la mort, Ton Dieu est ton démon. […] Bettencourt lit les mystiques, Maître Eckart, Lao-Tseu. Dieu est à chaque fois au détour du labyrinthe.[2]

De l’autre Eros, nous dit Michel Dubos, mais aussi Thanatos, ajouterons-nous, car la gamme de P. Bettencourt est large, de l’érotisme fantasque et juvénile à la luxure sacrificielle : dans des ouvrages comme Les Plaisirs du Roi, comme dans sa peinture « au sadisme s’associe la composante profanatrice, une fois de plus apparaît le lien du sacrilège religieux et de l’érotisme dans la tradition occidentale. [3]». Impossible réconciliation de ce que l’auteur appelle « la tête et les jambes ».

[3] Françoise Choay, « La critique de la peinture… », Pierre Bettencourt, op. cit., p 51-57

L’œuvre de Bettencourt est aussi l’étrange équation - un écartèlement une fois encore ?- entre une éducation catholique et rigoriste, des valeurs familiales et la « liberté de pensée », qui est sans doute la plus grande soif de l’auteur.

Je commence à prendre le large vers ma propre existence. Ni la politique ni la vie catholique des autres ne me donne de souci, je me sens libre, je veux pouvoir penser tout ce qui me passe par la tête, et aller de par le monde à ma fantaisie.[1]

Car il n’y a pas chez l’auteur de sédition ni rupture de ban par rapport à son milieu et à son éducation mais une lutte par l’irrévérence, le sarcasme, la profanation et le sacrilège. La question religieuse parcourt ainsi toute son œuvre sous la forme d’une critique, d’un règlement de compte sans discontinu, de Conversation avec Dieu, à sa lettre au Pape relue par Paulhan en passant par son interprétation en Hauts-Reliefs de la Cène. Reste à découvrir, à chaque titre, si l’auteur a décidé de pencher du côté du canular ou de Sade…

Et c’est justement cet entre-deux entre adhésion et sédition qui fait le style de P. Bettencourt.

Celui-ci a été finement saisi, en 1942, par André Berge, ami psychanalyste du jeune homme, à propos d’Histoires à prendre et à laisser :

C’est donc qu’il y a un style P. Bettencourt ceci est un incontestable éloge. C’est un curieux style, très personnel, capable de devenir un peu fatiguant à la longue mais amusant, farci de petites trouvailles avec un côté gentiment fumiste : l’auteur se fiche de vous, de lui-même, des usages et des institutions ; et en même temps, il vous donne le sentiment que tout de même au fond, il aime et –j’allais dire – il respecte assez tout cela (c’est-à-dire vous, lui-même, les usages et les institutions). L’on pourrait se demander s’il veut avoir l’air de respecter les choses dont il se fiche ou s’il veut avoir l’air de se ficher des choses qu’il respecte : un petit peu les deux à la fois, suis-je tenté de croire ?[2]

Ou pour le dire autrement :

« Bettencourt appréhende le monde par sa formation classique et catholique

dont il s’attache à s’affranchir avec le style et la morale qui l’ont formé.[3] »

[2] BTC 6(31-33), André Berge, l.a.s.

[3] M. Dubos, op. cit.

Cette recherche de liberté lui a fait user et abuser du « travestissement pseudonyme[1]» : « cultiver l’anonymat, qui ne permet pas de capitaliser sur un nom le bénéfice d’une œuvre, et vous amène à repartir chaque fois d’un pied léger comme si c’était votre premier livre[2]». Se voulant délibérément insaisissable, (« Gardez-vous donc de me découvrir, de me mettre à une place bien définitive »[3]), il s’est tenu loin de Paris et de ses coteries littéraires :

De P. Bettencourt, on ne sait rien : de temps en temps, du fond de ses campagnes, arrive, soliloque d’une avant-garde détachée de tout, le témoignage de sa présence particulière : manifestation pure de tout souci de mode ou d’opportunité… Une vie vraiment « sans repères, en dehors de toute société, de toutes concurrence ; dans un temps qui n’est pas celui du monde et comme dans un îlot.[4]

Pierre Bettencourt est donc resté un auteur et éditeur confidentiel mais point maudit puisqu’il jouit de la reconnaissance de ses pairs, notamment de ceux qu’il désigne comme ses « vrais parents [5]», Paulhan et Michaux.

Nouveau titre

B L'editeur

il y a de l’orgueil à s’éditer soi-même[1]

une des plus originales aventures éditoriales de notre époque, totalement marginale et indépendante[2].

Simultanément, et jusqu’en 1961, il

devient aussi le mystérieux éditeur-imprimeur de

« Saint-Maurice-d’Etelan », dont la production confidentielle est

distillée par des libraires d’initiés, Adrienne Monnier ou Pierre Berès ou le

courtier en livre Jean Bélias.

Pierre Bettencourt s’est fait auteur et éditeur

dans un même geste, en 1940, à 23 ans.

[3] Dans l’ordre chronologique : Henri Michaux, Marcel Béalu, André Fayol, Apollinaire, Jean Ferry, Antonin Artaud, Jean Paulhan, André Gide, Malcolm de Chazal, Francis Ponge, Jean Dubuffet, André Martel, Marcel Jouhandeau, William Saroyan, Bernard Collin, Monique Apple.

[4] Voir Claire Tiévant, « Bibliographie », Pierre Bettencourt, exposition du Centre d'art contemporain au château de Tanlay, op. cit., pp. 161-197 et Maurice Imbert, Nomenclature des livres et plaquettes publiées ou éditées par Pierre Bettencourt, Pierre Bettencourt et Maurice Imbert, 2004, 38 p.

[5] Il a par ailleurs publié 44 titres chez d’autres éditeurs.

C - Le typographe

M. Pierre Bettencourt possède, dans un cagibi secret, une imprimerie clandestine, où il édite lui-même des choses défendues. […] édite maintenant des horreurs qu’il compose lui-même.[1]

Une troisième composante s’ajoute rapidement, la fabrication du livre. Il achète en effet une presse en 1941, sur laquelle il apprendra seul la typographie, et devient imprimeur dès le troisième ouvrage, en 1942. « Pour Pierre Bettencourt la pratique du verbe et celle de la typographie étaient liées.[2]» Ce serait en effet ne pas comprendre cet auteur que de dissocier l’idée de la facture.

« J'étais marié avec ce que je faisais professionnellement. À Saint-Maurice par exemple, j'avais installé un tabouret de piano à côté de mon lit. J'y posais le livre que je venais d'imprimer et lorsque je me réveillais la nuit, je regardais mon livre, sa mise en page, et j'en tirai une satisfaction très grande. »[1]

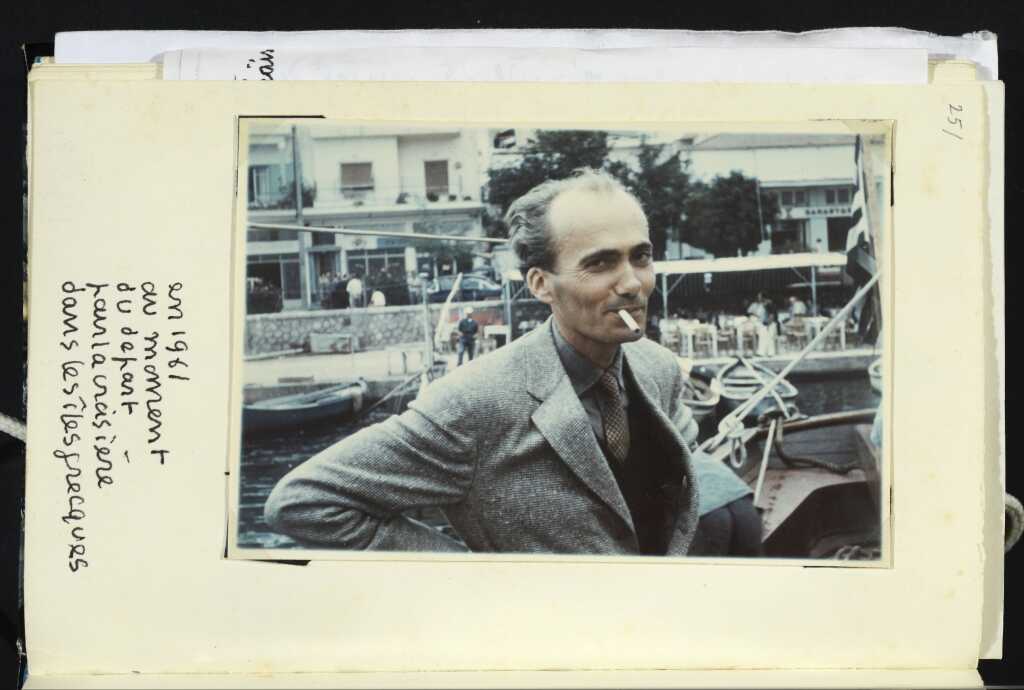

Il cessera ses activités d’imprimeur en 1961, date de son départ de Saint-Maurice-d’Etelan pour Stigny. La presse ne sera pas déménagée.

Mais jusqu’à la fin de sa vie, celui que François Caradec appelait le « B.O.F. de lettres[2] »,) témoignera d’un attachement pour la matière du livre :

« Coudre et coller les couvertures, je connais ce travail, mais voir les piles de livres sortir comme des petits pains, je crois que c’était mon plus grand plaisir. Et votre presse ? Fonctionnera-t-elle un jour. J’aimerais beaucoup la voir en route. »

« Ce petit mot vous dira mon plaisir (certains ouvrages comme bulle sentent encore l’encre de la presse qu’on vient de refermer et qu’on n’a ouvert qu’un moment rien que pour le plaisir d’imprimer un poème, un mot) »[3].

Sortent de sa presse 65 ouvrages de 1942 à 1961 dont 42 titres de lui.

[1] Interview de P. Bettencourt par Éric Dussert et Éric Naulleau in Le Matricule des Anges n° 19, mars-avril 1997. Bon Ouvrier de France, BTC 5(53), François Caradec, « Mirobolus Bettencourt », [1956], coupure de presse.

Une intelligence de la main salvatrice

Les Désordres nous apprennent que l’achat de la presse était concomitant au projet d’acquérir un autre instrument artisanal pluriséculaire, un métier à tisser.

J’avais acheté

d’occasion une petite barque […] à Rouen, ce qui me permettait de traverser la

Seine au bout de la route des Marais de St Maurice et d’aborder de l’autre côté

dans une propriété où une dame refugiée du Havre m’initia à l’art du tissage.

Elle avait fait monter là un beau métier à tisser qui excitait ma convoitise et

que je me suis mis en tête de faire copier par Heuze notre menuisier […] Je

m’étais procuré des navettes, de la laine, des peignes, mais faute de métier je

dus renoncer à mon projet.[1]

[1]BTC 94 (5), P. Bettencourt, ms. autogr.

Cette intelligence de la main s’avère une solution à ses troubles existentiels et le livre est associé à l’équilibre mental :

En sept. : j’imprime Le Règne arrive (Psychanalyse de Dieu) textes écrits à la suite de mon attaque mystique de l’hiver précédent (j’étais devenu « le Saint Esprit » et communiquais avec les âmes de la lune (intérieurement pleine d’eau) en me mettant les pieds dans une cuvette. […] Je détruisis alors comme infernaux quelques-uns des précieux petits livres, composés à la machine à écrire et reliés par moi en 1939. En sept. Je vois Paulhan à la NRF. J’imprime l’Oeil Nu. L’imprimerie, le tissage et la construction de ma barque, je reprenais pied dans la vie. [2]

En 1945, je reprendrai assez rapidement mon équilibre

en imprimant Voilà pourquoi votre fille

est muette et La Chanson du mal aimé [3].

[2] BTC 3 (26-27), P. Bettencourt, ms. autogr.

[3]BTC 3 (24-25), P. Bettencourt, ms. autogr.

La presse typographique de Pierre Bettencourt se voit attribuer un rôle crucial et presque magique dans sa vie :

« J’allais acheter ma presse, 12 ans de bonheur allaient commencer (première feuille imprimée : 22 septembre 1941) »[4]

« Cette presse devait devenir pour moi un formidable levier pour soulever le monde. Elle sera même par l’entremise de Michaux, un facteur déterminant de mon mariage 20 ans plus tard [5]»

« Cette presse m’a permis de sortir de mon milieu de normands « bien-pensants » pour me livrer grâce à la découverte d’un esprit aussi surprenant pour moi que celui d’Henri Michaux, à la seule liberté qui compte : « la liberté de pensée [6]».

[4]BTC 5 (34), P. Bettencourt, ms. autogr.

[5] BTC 6 (10), P. Bettencourt, ms. autogr.

[6]

P. Bettencourt, Les Désordres de la mémoire, op. cit., p. 47

La typographie comme création littéraire

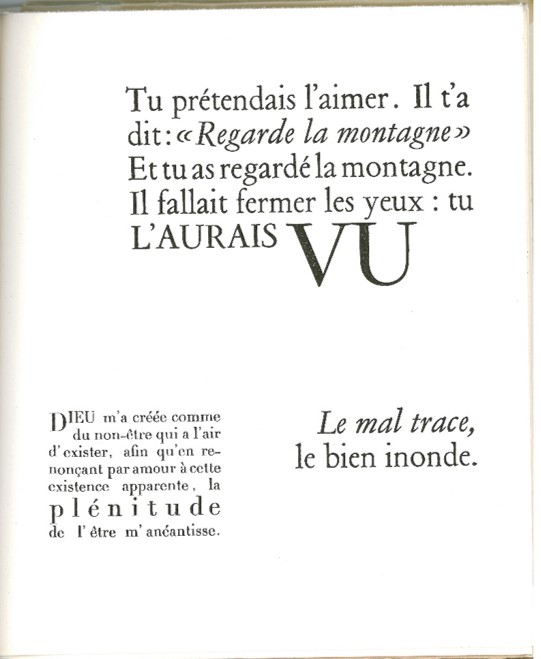

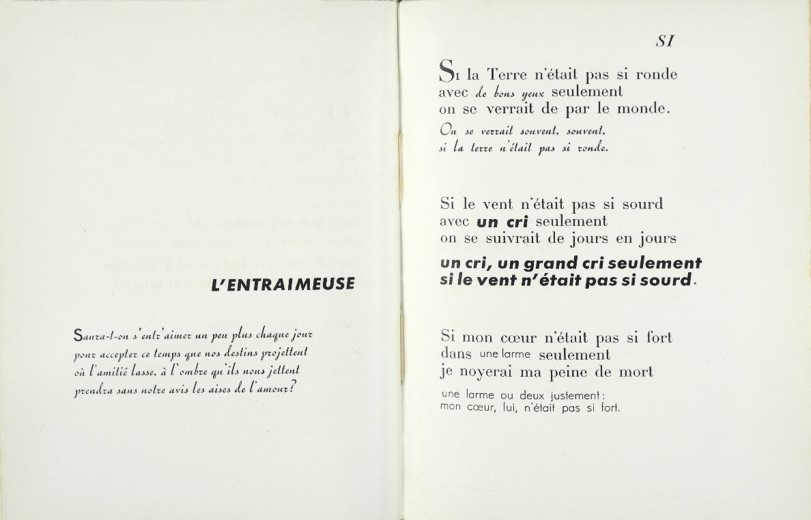

La conception que P. Bettencourt se fait de la typographie rappelle étrangement celle de GLM[2] car toutes deux sont fondées sur la notion d’« interprétation ». Pour GLM, « le typographe face à un texte est dans la même position que le traducteur, rendre intelligible et adapter. Il est aussi dans une situation comparable à celle de l’illustrateur [3]», tandis que Pierre Bettencourt témoigne :

Ce qui me passionnait dans l’imprimerie, c’était de parler avec les caractères. J’interprétais les textes comme un acteur aurait pu les dire, avec des blancs du silence, les mots détachés, des « corps » plus ou moins élevés. Certains caractères sont masculins, d’autres féminins, et puis on peut les imprimer sans encre et les faire parler tout bas. [4]

Tous deux sont des poètes qui ont vu la typographie comme le prolongement naturel de l’expérimentation littéraire, sentant « le besoin de ne plus seulement commander leur organisation mais de participer effectivement à cette mise en place, certain qu’en travaillant lui-même, des possibilités nouvelles se présenteraient sans cette médiation de l’imprimeur.[1] »

Si la typographie expressive est souvent soupçonnée de frivolité, Pierre Bettencourt semble indemne de ces critiques, sa virtuosité technique comme la profondeur de sa démarche étant reconnue : « Typographe-voyant, imprimeur-virtuose [2]», « une équivalence prodigieuse du dedans d’un texte vu par la force de sa vision appliquée à l’art de la mise en page [3]», « Les choix de mise en page et de typographie font de Pierre Bettencourt, qui les a conçus et ne les a montrés à Michaux qu'a posteriori, son lecteur alors le plus inventif.[4] »

Tandis que les œuvres spatialisées d’auteurs sérieux ont tendances à être minorées à cause de leur apparence formelle, la recherche typographique d’un auteur connu pour son espièglerie semble admissible…

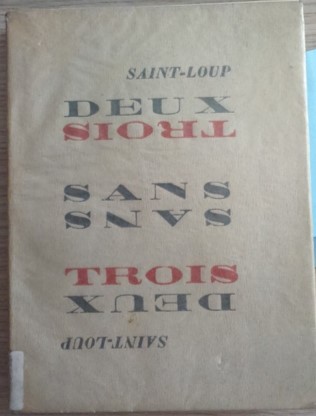

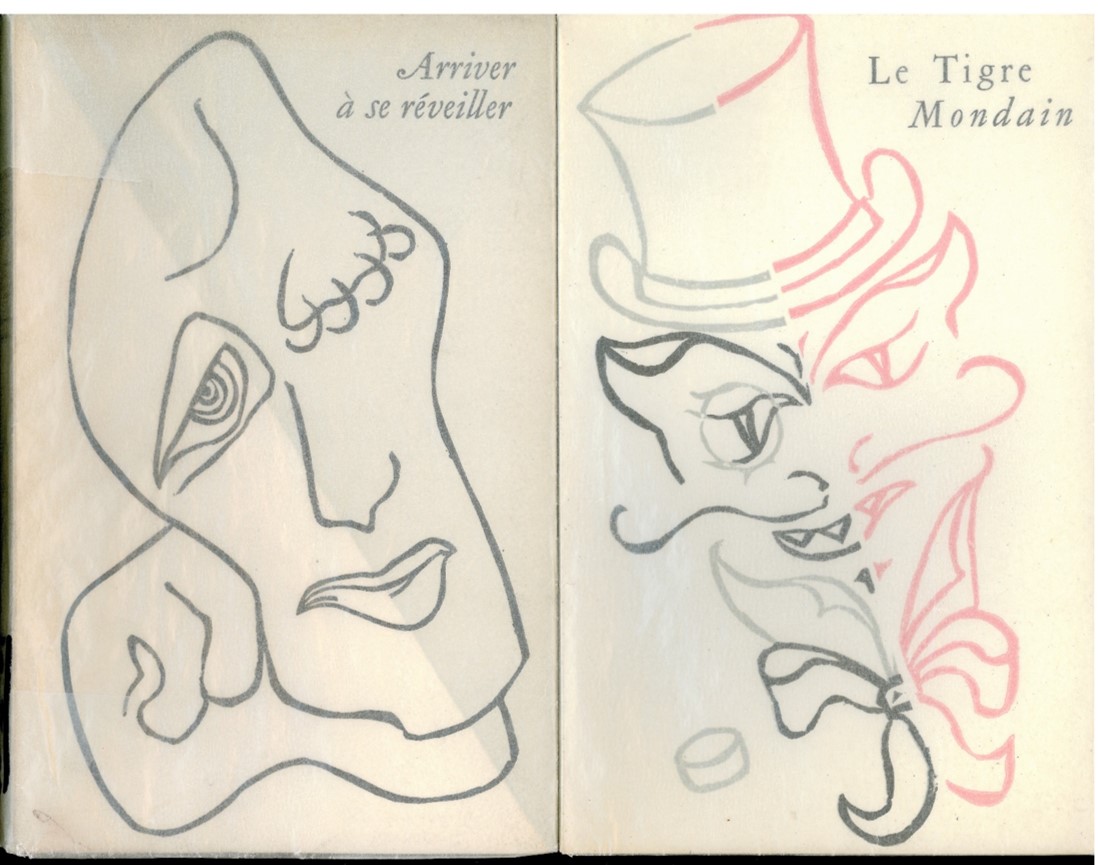

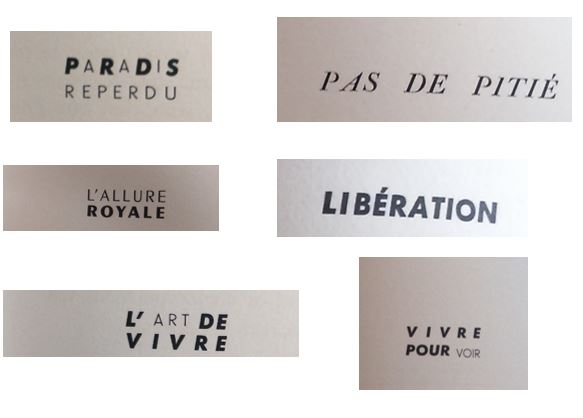

Le livre graphique de P. Bettencourt ou le double je(u) de la typographie

On entend par livres graphiques des ouvrages témoignant d’une mise en page qui fait image. Le passage du texte, du champ du lisible à celui du visible, l’acquisition d’une iconicité scripturale, résultent d’une spatialisation ou travail sur le blanc (contraste des interlettrages, des interlignages, des alignements, etc.) et/ou d’un travail sur le noir, en quoi consistent les jeux typographiques (contraste des corps, du régime romain ou italique, bas de casse ou capitale, etc.) Un livre graphique se caractérise par des compositions typographiques mais aussi par de subtiles et ténues contrevenances à l’ordre typographique.

Pierre Bettencourt est en grande part un éditeur de livres graphiques, puisque les livres graphiques en autoédition représentent plus de la moitié de la production dont près d’un tiers constitué de jeux typographiques et/ou spatialisations textuelles[1] et un quart comportant au moins des particularités de mise en page.

Les livres graphiques les plus spectaculaires ont été réalisés entre 1942 et 1957 et principalement dans les années 1940 soit au début de son expérience de prote. Cependant, les plus inventifs seront, eux, produits à la fin de l’aventure typographique.

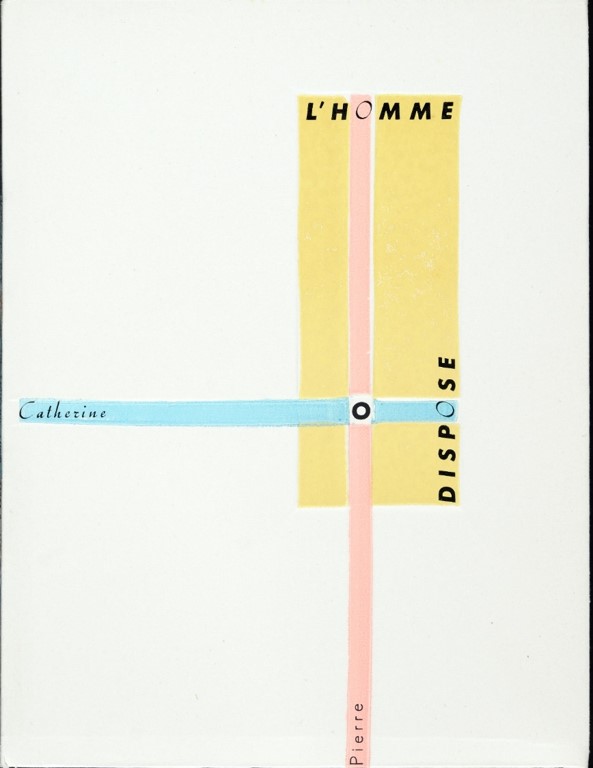

[1] Ni oui, ni non, [anonyme], [Saint-Maurice d'Etelan : Pierre Bettencourt], 1942, [56] p. ; Fables fraîches pour lire à jeun, op. cit. ; La Bête à bon Dieu, Maurice D’Etelan, Imprimé en Normandie [Saint-Maurice d'Etelan : Pierre Bettencourt], 1944, [91] p. ; L’Homme dispose, op. cit. ; Voilà pourquoi votre fille est muette, Pierre Bettencourt, [Saint-Maurice d'Etelan : Pierre Bettencourt], 1945, [131] p. ; L’Œil nu, op. cit. ; Non, vous ne m’aurez pas vivant, Pierre Bettencourt, [Saint-Maurice d'Etelan : Pierre Bettencourt], [1947], [78] p. ; Trois petits tours, op. cit. ; Fragments d’os pour un squelette, Pierre Bettencourt, Institut national de recherche irrationnelle [Saint-Maurice d'Etelan : Pierre Bettencourt], [1949], [94] p. ; Le Coup au cœur par un prince persan de passage à Paris, [anonyme], [Saint-Maurice d'Etelan : Pierre Bettencourt], [1950]; [54] p., D’Homme à homme, op.cit. ; Cruci-fictions, [Pierre Bettencourt], Institut national de recherche irrationnelle [Saint-Maurice d'Etelan : Pierre Bettencourt], 1959, 74 p.

Les livres graphiques sont en proportion un peu moindres concernant l’édition d’autres auteurs[1]. S’ils font montre d’alternance de textes de police différente, de variations sur les têtes de section, les initiales, le titre courant, les ornements typographiques, de texte en corps supérieur à la moyenne, jeux typographiques et/ou spatialisations ne représentent qu’une infime part prouvant par-là qu’ils représentent le travail le plus personnel de Pierre Bettencourt

En revanche, les livres les plus graphiques écrits et composés par Pierre Bettencourt sont édités, à deux exceptions près[2], soit sous couvert d’anonymat (majoritairement) soit sous pseudonyme. Reste à établir si l’un est corollaire de l’autre…

Deux tendances fortes peuvent être discernées dans le style typographique de Pierre Bettencourt, d’une part une fantaisie typographique relativement auto-parodique visant à remettre en question l’espace du livre, d’autre part une typographie expressive au service du texte, de plus en plus personnelle et innovante.

Jeux typographique et spatialisations ludiques,

la mise en jeu de l'objet livre

la mise en jeu de l'objet livre

Esthétique du contraste

Les combinaisons de police, de corps, de régime romain ou italique, majuscule et minuscule, semblent infinies et interviennent à de multiples niveaux du livre.

Jeux typographiques et spatialisation des lieux clefs du

livre

Jeux typographiques et spatialisation des lieux clefs du livre

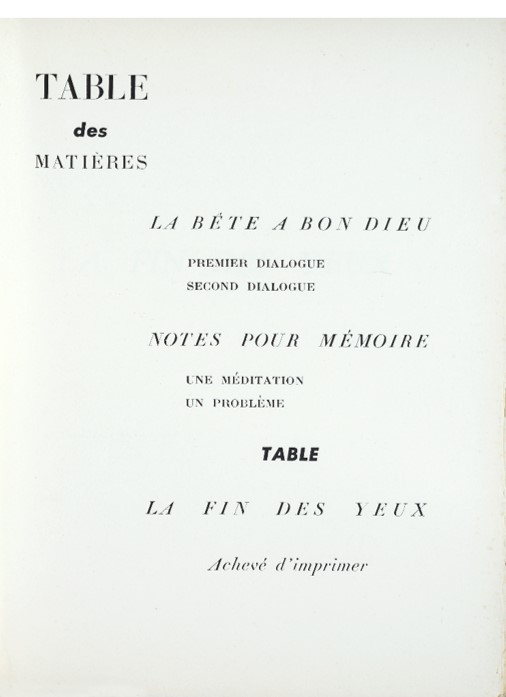

La forme vient rejoindre le fond pour interroger les lieux clefs du livre : les pages de faux-titre et de titre, la pagination, les titres de sections, les jeux sur les initiales, la table des matières, les achevés ou justifications.

Pages de titre et de faux-titre

Achevés ou justifications

La typographie expressive de P. Bettencourt

Puis on découvre que ces dispositifs font profondément sens avec le contenu, en sont indissociables.

On trouve chez Pierre Bettencourt des procédés d’expressivité typographiques classiques dans le sens où ils font partie de la mémoire visuelle depuis Charles Nodier et L’Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux.

Il joue aussi bien sûr sur l’expressivité de l’italique et de la majuscule et le contraste gras et maigre.

Double je(u) de la typographie

On retrouvera dans plusieurs titres la matérialisation d’interventions métadiscursives de l’auteur, à teneur humoristique.

Pastiches de textes de genres spécifiques

Tableaux et spatialisations narratives

et spatialisations narratives

À partir de L’Homme dispose, en 1944, Pierre Bettencourt fait un usage tout à fait innovant et particulier de la typographie expressive, qui culmine dans D’Homme à homme en 1957, et dans l’interprétation typographique du texte de Michaux, Quatre cents hommes en croix[1], en 1956. Il en a fait une langue qui lui est propre.

[1] Henri Michaux, Quatre cents hommes en croix, [Saint-Maurice d'Etelan : Pierre Bettencourt], 1956, [48] p.

Le livre graphique de Pierre Bettencourt, entre les recherches typographiques du GLM des années 30 et celles de Massin à partir des années 60 est un jalon essentiel. Dans de discrets in-8, sa mise en page sait remettre l’objet livre en question tout en repoussant la frontière entre le texte et l’image à travers des spatialisations textuelles d’une surprenante force narrative.

D - Drôlerie, farce et humour noir

Son œuvre littéraire se caractérise presque uniformément par son humour, ce qui la différencie tout à fait de son œuvre plastique. Le « fin sourire de l’aristocratique auteur[1] » plane sur tous les textes et péri/paratextes, explorant tous les registres : drôlerie toute spirituelle, farce et canular à l’esprit potache, « mal-pensance » aussi corrosive que jouissive.

La maîtrise technique de la création de ses livres vise tout entière à œuvrer en ce sens, à mettre en jeu le livre dans ses fondements et recoins les plus divers.

La mise en jeu du livre

« Comment, d’ailleurs, parler d’une œuvre à propos de mes livres ? Ce sont des objets poétiques […]. D’où la nécessité de fabriquer des anti-livres, de multiplier les facéties[2]».

L’espace du livre en ses plus petits

recoins est mis en jeu par Pierre Bettencourt, dans le fond comme dans la

forme : mention de l’auteur, de l’édition, justification et achevé d’imprimer,

page de titre, table des matières, épigraphe, dédicace, etc., l’attention du lecteur comme son regard, sont sans cesse

provoqués par le détournement des codes du livre et de la mise en page.

[…] il entend secouer cette donnée trop souvent affadie qu’est le livre et n’a de cesse de s’être pris de querelle avec toute idée reçue quant à la réalité livre, tout comme, ayant mis à mal cette pauvre idée, il peut enfin goûter, par-delà toute provocation, sa patiente recherche et savourer la trouvaille qui n’a pas manqué d’en résulter [3].

Jeux sur les mentions de responsabilité :

L’auctorialité masquée :

Pierre Bettencourt joue d’abord à se

cacher de son lecteur en alternant la publication sous pseudonyme (dix livres),

sous couvert de l’anonymat (quatorze titres), et sous signature (dix-neuf

titres dont deux signés avec ses seules initiales et un où le nom est imprimé

tête en bas…)

Les pseudonymes sont très variés : Robert de Saint-Loup et S. Hladky ; « par un auteur français… », Maurice d’Etelan, Lilian White, « par un prince persan », Dominique Savio, Terentianus Maurus, Jean Sadinet, « un homme de qualité », « un exégète normand », Lou-Kiang-Tseu.

Bettencourt Éditeur:

Il n’y a aucune véritable marque d’éditeur « Pierre Bettencourt ». On relève de rares cas de mention explicites « chez l’auteur » ou « chez Pierre Bettencourt ».

Comparativement, il y a plus de marques d’éditeur fictives (Editions Spes, Editions Solstices, Gallimard, Pour le compte de la SNCF, « Editions de la Main droite », « I.N.R.I[1], « Entre 4 yeux »).

Parfois un lieu seul fait office de mention d’édition, réel (Saint-Maurice-d’Etelan, en Normandie) ou fictif (A l’intérieur des terres, Paris, Imprimé dans Vénus).

Mais dans la majorité des cas, on ne trouve ni nom d’éditeur, ni lieu d’édition.

Bettencourt Imprimeur :

On relève deux mentions explicites, dans les deux premiers titres imprimés par ses soins : « C’est Pierre Bettencourt qui a imprimé cela pour vous », « Achevé d’imprimé […] sur la presse de Pierre Bettencourt ».

Dans le quatrième livre apparaît la mention de « presse de l’auteur »[1], que l’on retrouvera encore quatre fois.

Comme pour l’éditeur, Pierre Bettencourt recourt plus volontiers à la mention d’imprimeurs fictifs :

« sur les presses de Maurice Darantière [2]», « Achevé d’imprimé par les fils de Paul Durand, imprimeurs à Paris », « Achevé d’imprimer par les fils de Pierre Bettencourt sur sa presse », « Achevé d’imprimer par Durand, imprimeur à Chartres, pour le compte de la S.N.C.F. », « sur les presses de l’imprimerie des éditions Spés, 79 rue de Gentilly, Paris XIII », « Imprimerie de la B.N. ».

Il use aussi de lieux d’impression fictifs : imprimé en Finlande, dans Vénus, à Tahiti, en Hollande, « achevé d’imprimer sur les bords de la Seine ».

Enfin il substitue des informations de temps à des mentions de lieux d’impression : « Achevé d’imprimer un soir de bal à la campagne », « achevé d’imprimé dans le cadre de l’année de géophysique », « sur les bords de la Seine en Normandie, un jour de mort lente ».

Le livre pastiché, transgression des codes :

Le livre de Pierre Bettencourt peut parfois être un pastiche littéraire mais il est systématiquement un pastiche du livre. Un détournement de lieu commun du livre peut au détour de chaque page surprendre le lecteur et piéger le bibliographe.

Le livre pasticheur :

Pierre Bettencourt a conçu plusieurs

pastiches littéraires et mystifications, Abattages

clandestins, Midi à quatorze heures,

Œuvre, Ombres chinoises notamment,

Amour que me veux-tu. Le livre en tant qu’objet éditorial fait pleinement

partie de l’entreprise facétieuse qui ne s’arrête pas au seul texte, loin de

là.

Abattage

par exemple, se compose d’un choix de textes attribués faussement à

Plutarque, Gide, Michaux, Ohnet, Valéry, Madame X, Jean Cocteau. Chaque texte

est introduit par une pseudo page de titre (mise en page comprise) mentionnant

humoristiquement l’édition dont il est censé être extrait puis par une

épigraphe faussement attribuée et décalée. Au service de cette farce, la

rubrique « Du même auteur » comprenant des titres fantaisistes,

l’introduction : « Cet ouvrage […] s’imposera suffisamment au lecteur

pour qu’il nous soit inutile, ayant indiqué sa portée, d’en surestimer le

prix » et les droits de reproduction en « Grande

Garabagne ».

Amour, que me veux-tu, faussement attribué à Dominique Savio, saint canonisé en 1954, et aux très religieuses éditions Spes, lui vaudra des démêlés judiciaires :

> Lettre vengeresse aux éd. Spes qui l'ont poursuivi pour le pastiche Amour que me veux dit signé Dominique Savio ... →

Au service de cette farce, Pierre Bettencourt aime aussi à inscrire ses livres dans de fausses collections : « Littérature de choc » dirigée par Maurice Thorez chez un Gallimard de fantaisie, Collection L’Air du temps, Collection Bibliothèque des chemins de fer.

Un autre huron (un certain Bettancourt [sic]), pour forcer

les portes de la maison, employa un moyen encore plus original [qu’Isou]. Il

usurpa la couverture célèbre (blanche à liseré rouge) et eut l’audace d’envoyer

son « faux » (imprimé par lui-même à la marque NRF) à Gaston

Gallimard. Celui-ci, amusé, au lieu de poursuivre l’imposteur pour port illégal

d’uniforme, lui offrit un contrat pour son prochain ouvrage. Les plus

extraordinaires est qu’on trouve, dans le livre de Bettancourt, une description

anticipée des funérailles de Gaston Gallimard.[1]

[1] BTC 5 (47), Samedi soir, 6 novembre 1948, coupure de presse

Le livre pastiché

Le livre pastiché

La plupart des textes de Pierre Bettencourt cependant, s’ils ont aussi une portée corrosive et sont porteurs de dérision, ne relèvent pas de ce genre littéraire. En revanche, pas un livre comme objet éditorial qui ne se moque des passages obligés du dit objet.

Au niveau de la couverture, un texte décalé vient souvent court-circuiter le titre et visuellement parasiter la mise en page traditionnelle. Il s’amuse de l’espace consacré à la traditionnelle liste des livres « Du même auteur » en s’attribuant des titres fantaisistes.

Au niveau de la dédicace, on relève dans L’Œil nu « A la mémoire de ma femme et de mes douze enfants disparus dans la catastrophe du Georges Philippart », dans Lettres de Madagascar, « à la princesse de Chine ».

Les épigraphes bien sûr donnent lieu à de cocasses détournements :

Dans L’Œil nu, un extrait de Fables fraîches pour lire à jeun, de Pierre Bettencourt, est attribué à Malraux, dans Non, vous ne m’aurez pas vivant, un pastiche est prêté à Lamartine. Elle est frappée de nullité, et dénoncée comme vaine dans Abattage : « Mettons que je n’ai rien dit. Paulhan »

Cependant les lieux de détournement de prédilection sont la table des matières et la justification.

On relève 12 achevés ou justifications

drolatiques et fantaisistes.

La 4ème de couverture donne lieu à de multiples jeux. On relève surtout la mention « Nihil obstat » sur dix ouvrages, de 1942 à 1948. Il s’agit de la formule par laquelle un censeur ecclésiastique atteste ne pas s'opposer à la publication d’un ouvrage traitant de la foi ou de la morale. L'auteur était généralement un membre du clergé, on appréciera le lignage dans lequel Pierre Bettencourt s’inscrit. La mention est aussi pervertie matériellement puisqu’elle figure généralement au-dessus de l'imprimatur, en tête et non en fin d'ouvrage.

Cette perturbation de l’ordre établi de

l’espace du livre contamine jusqu’au dos de l’ouvrage.

Même la serpente peut être détournée. Dans L’œil nu, le frontispice représentant une femme accouchant est comme légendé par la serpente imprimée qui se surimpose, « La vie facile »…

TRavaux de ville buissonniers

TRavaux de ville buissonniers

Comme tout imprimeur, Pierre Bettencourt se livre à des travaux de ville (papier à lettre, enveloppe, carte de visite, faire-part, calendrier, carte de vœux, etc.) et comme le reste de son entreprise typographique, ils consistent souvent en d’impertinents détournements : la cigarette et le chocolat pieux, le billet de banque littéraire, le calendrier règlement de compte, la lettre-formulaire pour éditeur, etc.

Ainsi, le papier d’argent est frappé d’un « chocolat pour âmes », le papier à cigarettes d’un « Notre Père qui Etes aux Cieux… » in extenso, et le papier-monnaie est « surchargé » d’un vers de Baudelaire (« Homme libre, toujours tu chériras la mer ! ») ou d’une citation de Gide (« Familles, je vous hais ! foyers clos, possessions jalouses du bonheur »).

La Banque de France l’ayant prié de

mettre un terme à cette activité, un représentant vient saisir les billets et

s’est vu rétorqué par P. Bettencourt « Je luttais contre

l’inflation ! Les collectionneurs gardaient mes billets pour

eux ! [1]». Ce même représentant ayant fourni en échange des billets conventionnels, P. Bettencourt demande à J. Paulhan: "Pensez-vous que ce soit de vrais billets?"

[1] Pierre Bettencourt, Les Désordres de la mémoire, op. cit., p. 80

Le calendrier 1941-1944 porte non seulement la mention « Un an à vivre pour

Bon courage bonne chance », mais sa réponse aux sommations judiciaires des potages Maggi et des produits de l’abbé Soury pour usurpation :

il vous serait avantageux de ne pas faire trop de bruit autour d’une affaire dans laquelle nous avons montré jusqu’ici beaucoup de gracieuseté. Il ne pouvait être que très flatteur pour vous d’offrir, en notre compagnie, un calendrier aussi élégamment présenté –et que, si vous persistez à la prendre sur ce ton, nous n’hésiterons pas à donner la plus large diffusion à la sommation d’huissier qui se trouve entre nos mains et constitue (ou le genre de notoriété de Monsieur Cocteau) le document le plus divertissant qui se puisse imaginer…[1]

[1]Pierre Bettencourt, Les Désordres de la mémoire, op. cit., p. 56

E - Amitiés littéraires

E - Amitiés littéraires

Finissons par l’évocation de ses amitiés littéraires

qui irriguent beaucoup les Désordres :

Paulhan

Paulhan est bien sûr la figure qui se détache principalement. Il est de tous les volumes des Désordres ou presque, tout en ayant, comme Jean de Bagneux et Louis René des Forêts, son album spécifique. On y découvre les échanges d’un éditeur à son auteur, qui évalue une œuvre, le place dans des revues, d’un éditeur à un autre lorsqu’il lui rabat des auteurs et des textes, mais surtout un Paulhan complice enthousiaste de toutes les facéties et canulars de P. Bettencourt.

son éditeur

« Quel beau livre, j’en suis encore intimidé […]. N’êtes-vous pas un fabuliste ? »[1]

« Tout de même, il serait temps que vous paraissiez

pour de vrai à la NRF. Donnez-moi un livre pour Métamorphoses, voulez-vous. La

Folie gagne, ce serait très bien. »[2]

« ce qui m’ennuie dans les derniers textes que vous m’avez envoyés c’est une extrême monotonie (sexuelle), presqu’une obsession. »[3]

« Cher Pierre. Merci. Tout cela est passionnant, et j’arriverai bien à trouver tel ou tel fil, qui parfois m’échappe. […] D’ailleurs j’aime votre méthode et cette façon d’avancer par grands coups. »[4]

« Mon cher Pierre. Je suis toujours un peu gêné. Il me semble que dans les Monuments… comme dans le Bal il y a toujours quelque chose de trop ambitieux, d’un peu faux, qui va à cloche-pied. ».[5]

Il fait l’entremise pour des revues : « la revue d’H Thomas et Bisiaux, 84, voudrait des textes de vous. Ils peuvent tout publier »[6], place des pages dans Les Temps moderne.

[1] BTC 6 (20), Jean Paulhan, 10 février 1943, l.a.s.

[2] BTC 6(112), Jean Paulhan, 8 mars 1947, l.a.s.

[3]BTC 6(115), Jean Paulhan, 1949, l.a.s.

[4] BTC 94 (35) Jean Paulhan, 22 juillet 1952, l.a.s.

[5] BBTC 94 (37), Jean Paulhan, octobre 1953, l.a.s.

[6] BTC 6 (85), Jean Paulhan, 21 juin 1962, l.a.s.

D’éditeur à éditeur :

Paulhan de son côté travaillait fermement à me trouver un texte de Jouhandeau qui puisse me convenir. […] Dans cette collection, le texte de Chazal, d’Artaud me seront donnés par Paulhan. Et bien sûr sa Lettre aux médecins[1].

« j’ai pour vous de nouveau Jouhandeau. Très merveilleux. »[2]

« Joe Bousquet, vous ne voudriez pas des « lettres » de Robert à Marcel J. ? »[3]

Participation à toutes les facéties :

Le Pape vous a-t-il répondu ? A votre place, je lui poserais plutôt des questions graves [1]

à propos des « Plus belles phrases de la langue française » :

mais à votre place je ferais de la page des auteurs une page détachable (pointillés, par exemple) pour donner au possesseur du livre ce grand avantage de dire : « vous ne savez pas de qui c’est. moi, etc. [2]

Paulhan aime les billets surchargés de P. Bettencourt :

« Ah n’oubliez pas les billets. Mais j’en voudrais encore dix à cinq francs et dix à cinquante[3], « Ah je voudrais quelques nouveaux billets. Aussi un nouveau livre en pâtes d’Italie (un visiteur a mangé le mien) »[4].

Dubuffet :

Viennent ensuite Dubuffet dont la

correspondance émaillant les Désordres a déjà été publiée et, moins prolixe,

Michaux : l’amitié trinitaire de P. Bettencourt.

Henri Parisot qui tenait alors une librairie confidentielle à l’intérieur de l’immeuble des éditions Gallimard rue Sébastien Boltoni [ ?], par laquelle on passait pour se rendre au-delà d’un jardin intérieur et, après avoir gravi quelques marches, au petit Musée d’Art Brut de Dubuffet. C’est dans cette librairie que je fis sa connaissance sur le point d’imprimer les textes qu’il me proposa pour PLUKIFEKLER[1].

Je souhaite une bonne année à mon très charmant imprimeur. […] Je suis très ému à la pensée que vous allez composer ces chers textes mot après mot, caractère par caractère. Et ce sera très difficultueux car il est malaisé de couper les mots […] ça va être un travail de romain, vous verrez. [2]

C’est vous qui écrivez bien. Pas moi. Je vous tiens pour un très grand crack. [3]

J’aime beaucoup tout ce que vous faites, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous imprimez et manigancez.[4]

On découvre aussi le circuit de diffusion du poète au désert :

Bealu

Marcel Béalu que je publierai Miroirs, et qui m’introduira constamment dans les revues où lui-même publie (cf La Poésie érotique, Seghers, 1971) (Le Livre des Arbres) Arts et métiers graphiques 1956 (Le Musée des Vampires Henri Veyrier 1976) et d’abord dans sa revue : « Réalités secrètes » où il donnera : La Lettre de Madagascar, Mille morts, Fables fraîches, etc.[1]

Henri Parisot :

Henri Parisot fut un des premiers à s’intéresser à mes éditions. Il me proposa plusieurs textes pour la collection « L’Air du temps » à une époque où il tenait une librairie intérieure chez Gallimard[2]

Henri Parisot qui tenait alors une librairie confidentielle à l’intérieur de l’immeuble des éditions Gallimard rue Sébastien Boltoni [ ?], par laquelle on passait pour se rendre au-delà d’un jardin intérieur et, après avoir gravi quelques marches, au petit Musée d’Art Brut de Dubuffet. »[3]

Bélias :

Jean Bélias. S’occupa longtemps de diffuser mes livres chez une douzaine de libraires parisiens. Charmant homme pudique et discret très soigné de sa personne qui m’avait été présenté par Henri Parisot[4]

Crédits

Conception et textes : Sophie Lesiewicz

Numérisation des documents : BLJD