- Habent Sua(s)Res Libelli

-

-

Habent Sua(s)Res Libelli

Crédits : BLJD

Commissariat scientifique et conception:

Sophie Lesiewicz

Crédits : BLJD

Commissariat scientifique et conception:

Sophie Lesiewicz

De 1914 à 1939, Suarès publie plus d’une vingtaine de livres illustrés et d’artistes. A ces livres advenus, s’ajoutent plusieurs projets inachevés qui constituent par une édition à titre posthume ou auraient constitué un important addendum à l’histoire du livre de création du XXe siècle, à commencer par tous ceux que Vollard a laissé dans les limbes.

En quoi André Suarès, officiant de l’Idée qui nous laisse une œuvre à forte teneur conceptuelle, peut-il bien s’inscrire dans l’histoire du livre d’artistes alors naissant, compagnonnage de poète et d’artiste et hommage à la matérialité de l’objet spirituel ? Nous le devons à son complexe d’Hélène chez Archimède, d’un côté son aspiration à la Vie, à l’Art, à la sensibilité, de l’autre sa facilité à L’Intelligence, à l’Esprit, à l’abstraction pure. C’est ce combat intérieur qui constitue le ferment si particulier de son œuvre.

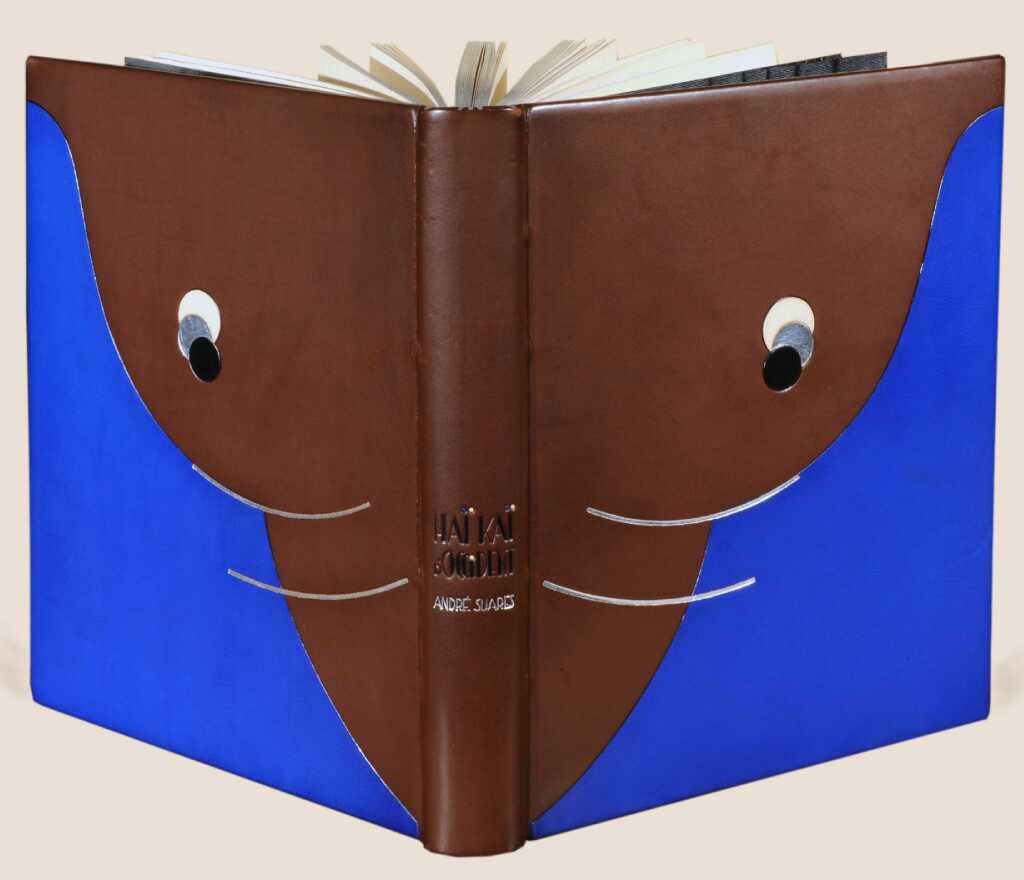

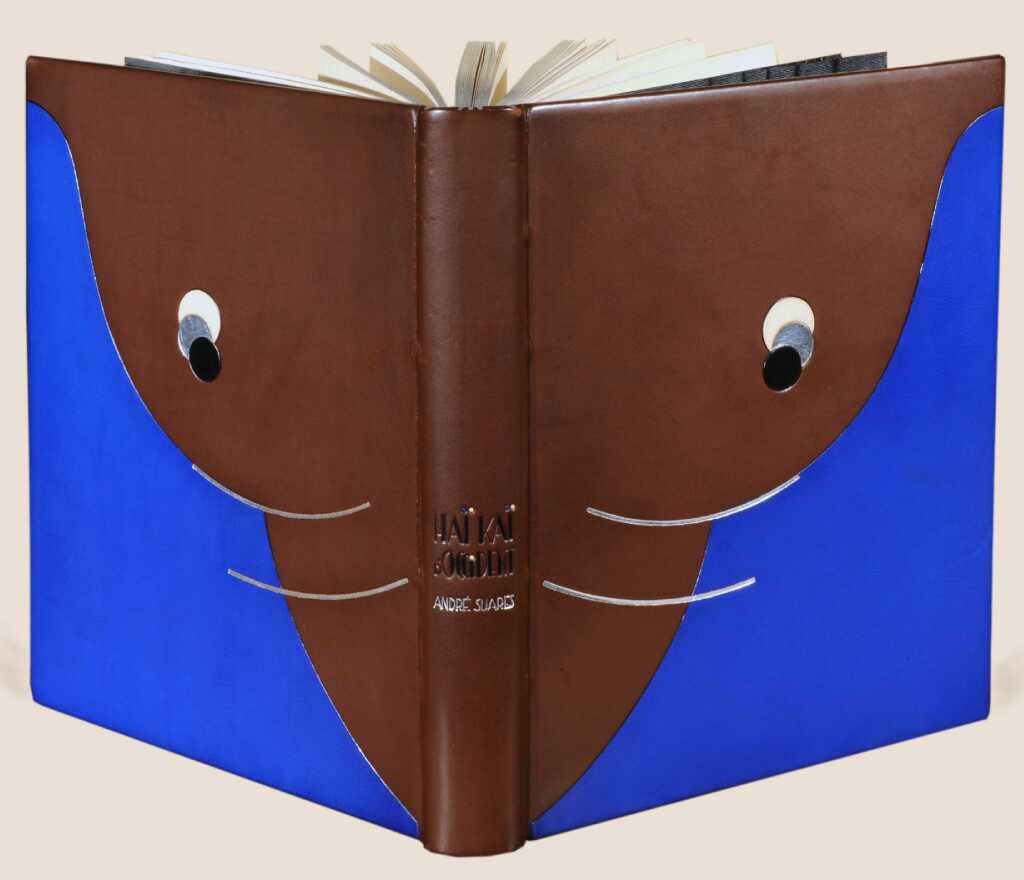

Suarès, esthète en quête perpétuelle de beauté, est aussi, assez naturellement, un Caërdal en édition et recherche la publication soignée, voire illustrée de ses œuvres, à tirage limité, avant d'accepter une parution courante. Faut-il y voir la marque d’un auteur bibliophile ? L’auteur était versé en reliure qui ordonnançait l’habillage haute couture de ses manuscrits et éditions originales acquis par son mécène Jacques Doucet. A l’heure où Claudel moquait « le Livre de Luxe » est promu à « la dignité de bibelot » par des éditeurs « pareils à d’adroits couturiers »: « les livres, un instant, menacés, ont trouvé aujourd’hui un sûr asile, non seulement contre la pourriture et le vers, mais même contre leur plus subtil ennemi, le lecteur. » (Philosophie du livre, 1928) , Suarès convoquait David ou Legrain.

Mais ce serait de beaucoup réduire

l’envergure du rapport au livre de Suarès. La tension féconde du complexe

suarésien d’« Hélène chez Archimède » le parcourt. D’un coté, le

livre est affirmé comme un objet immatériel et intellectuel avant tout :

Le livre est de l'espace spirituel: il se fait temps entre les mains de celui qui lit. Il n'est point d'œuvre humaine plus délivrée du lien spatial et de la matière.

Architecture de l'esprit, le livre est une sorte de solide idéal, qui a volume et surface, mais qui laisse oublier deux de ses trois dimensions : il approche l'objet de si près, il paraît s'y introduire si directement qu'il le réduit à son épure: en dépit du poids, la solidité s'évanouit: le volume s'efface devant la page qu'il détermine; et la page devant la ligne: ce mot royal et simple exprime l'essence du livre, où tout finit, en effet, par être linéaire. (« Art du livre », 1928)

Mais parallèlement, comme Claudel qui parlait de « physiologie » du livre, Suarès lui autorise l’incarnation : « En principe, le noir, le blanc et le rouge sont les seules couleurs typographiques. On imprime en noir sur du blanc : c'est la chair et les os. Le rouge est le sang. » (« Gloire et destin du livre », 1931)

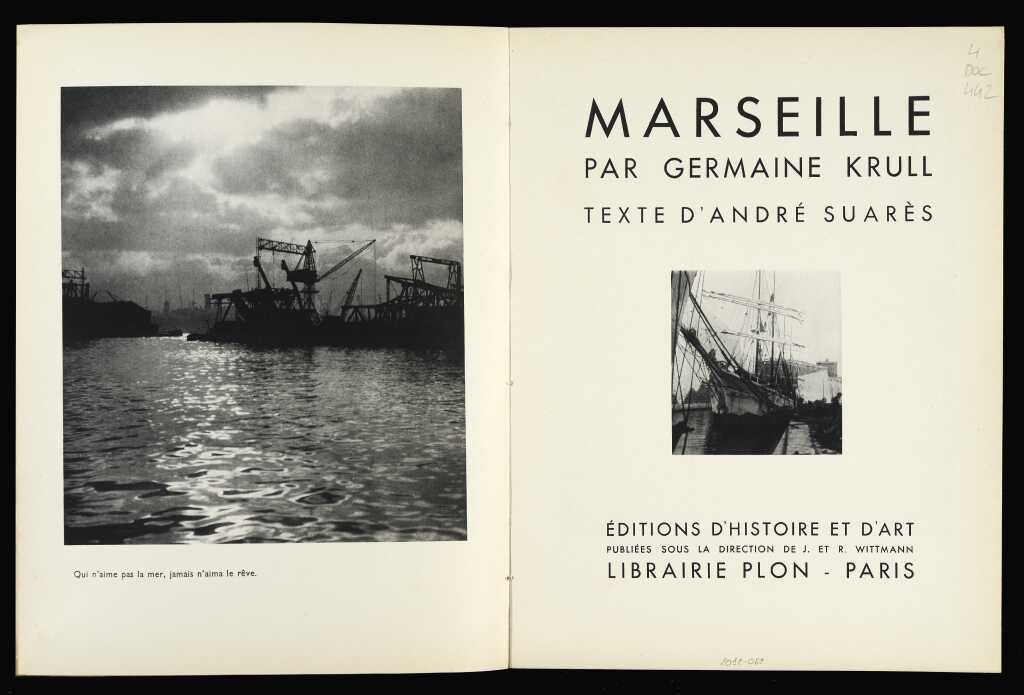

L’ensemble offre un panorama particulièrement représentatif de la première moitié du XXe siècle : livre de graveur (Jean-Gabriel Daragnès), livre d’illustrateur (Démétrios Galanis, Hermine David), livre de décorateur ( Jacques Beltrand), livre de peintre (Maurice Denis, Rouault, Picasso), livre (typo)graphique (Louis Jou), livre(auto)graphique (Atlas, Haï-Kaï d’Occident) ainsi même qu’un livre (photo)graphique (l’inattendu Marseille avec Germaine Krull).

Livres d'illustrateurs

Livres de graveurs

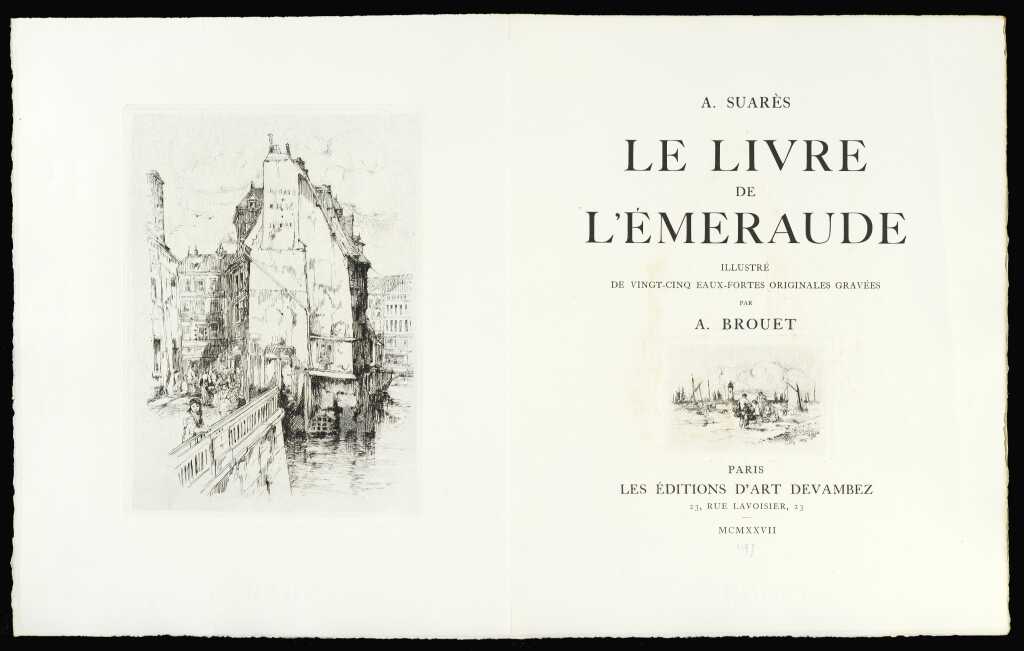

Suarès publie trois livres illustrés par Jean-Gabriel Daragnès. Graveur, imprimeur, éditeur, ce dernier est architecte du livre : comme Louis Jou ou François-Louis Schmied. A partir de 1918, il est édité chez l'imprimeur-graveur Léon Pichon, puis chez Crès avant de créer, en 1920, avec Pierre Mac Orlan et Pierre Falké, les éditions de la Banderole, tout en gardant chez Emile-Paul, l’un des principaux éditeurs de livres de luxe, la fonction de directeur artistique. Il est donc intervenu d'une manière ou d'une autre sur plusieurs centaines d'éditions.

C’est toujours autour de l’évocation de Paris que Suarès et le graveur sont amenés à collaborer.

Cité, nef de Paris, Bibliophiles du Palais, 1933:

Le texte a été commandé à Suarès par l'association des Bibliophiles du Palais. Quand l'édition courante paraît en juin 1934, Henri de Régnier se montre très admiratif comme Paul Loewel, dans L'Ordre : « M. André Suarès est en somme un aquafortiste […] aussi à l'aise pour marier certains blancs délicats à des noirs légers que pour rendre sur la planche les ombres souterraines. » Vingt autres critiques, toutes favorables, s'ajoutent à ces louanges sans que Suarès semble s’y intéresser, tout en reconnaissant que Cité est de nature à retenir l'attention d'un large public...

Livres de décorateur

« Trouver cette décoration sans servitude du texte, sans exacte correspondance de sujet avec l’écriture ; mais plutôt une broderie d’arabesques sur les pages, un accompagnement de lignes expressives » (Maurice Denis, « Définition du néo-traditionnisme », août 1890). Le graveur Jacques Beltrand, qui est l’interprète de prédilection de Maurice Denis épouse tout à fait cette assertion dans les livres qu’il illustre ou édite.

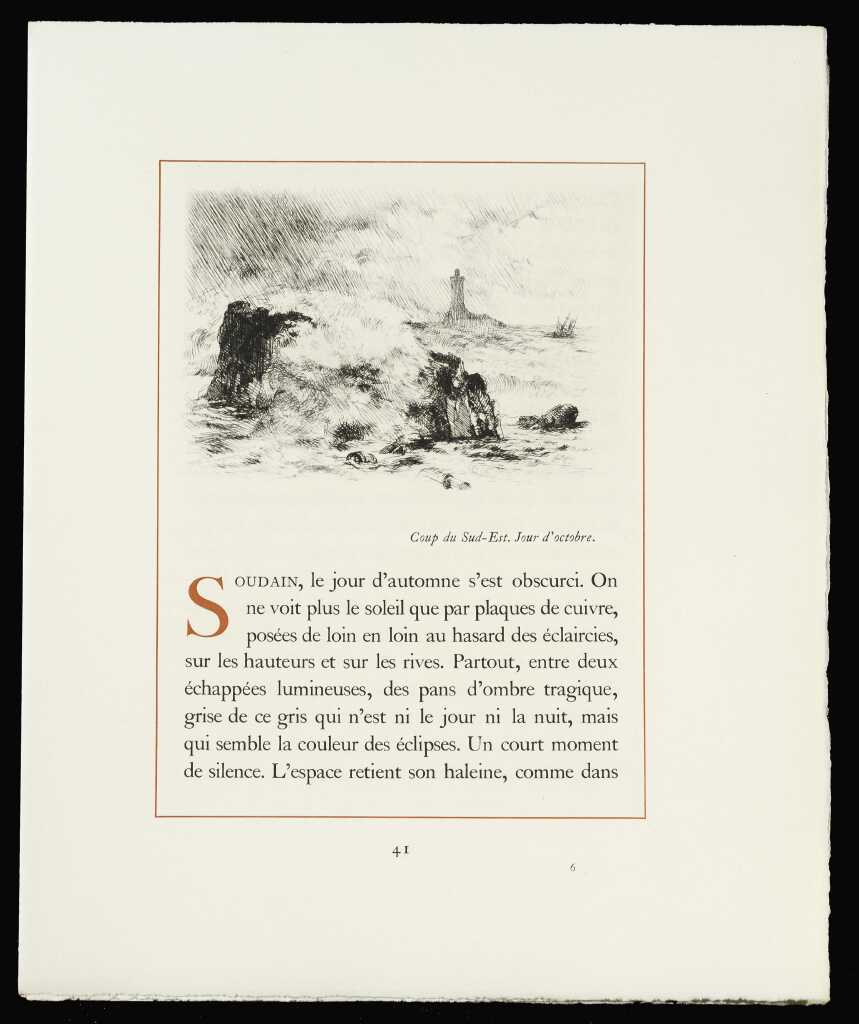

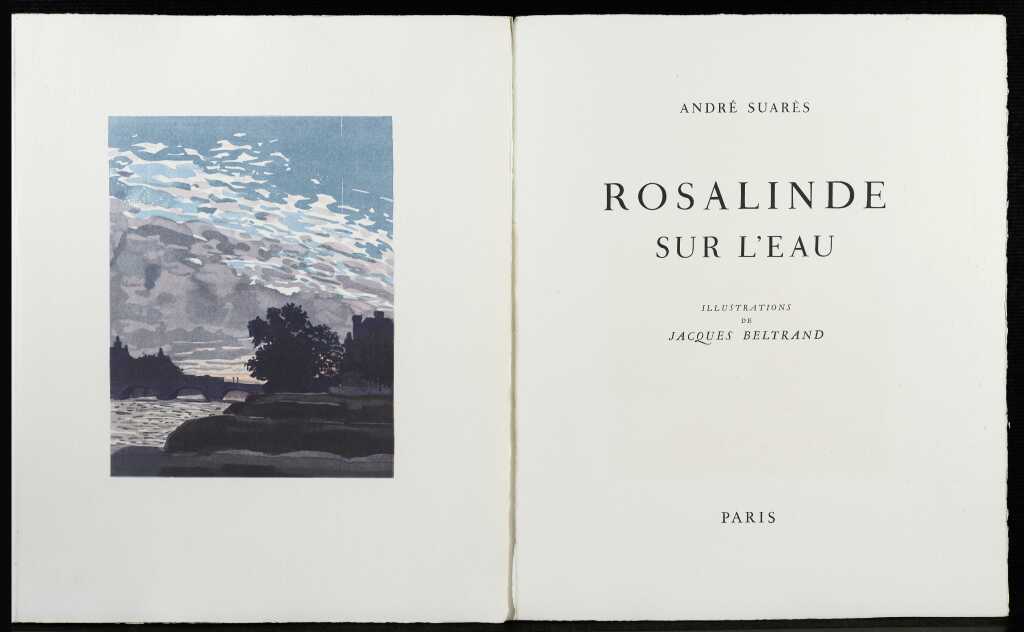

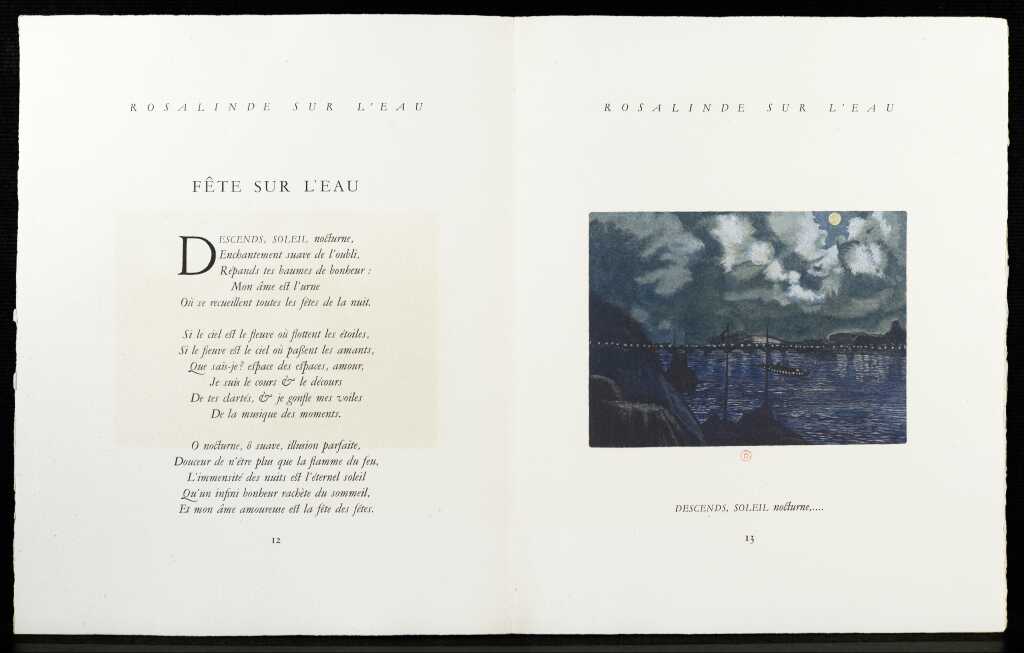

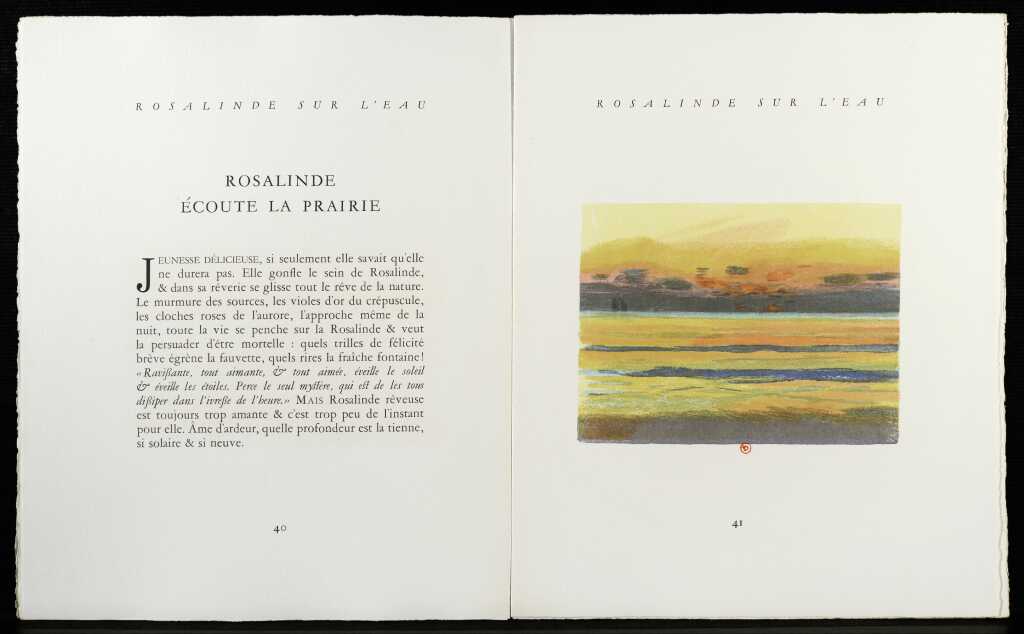

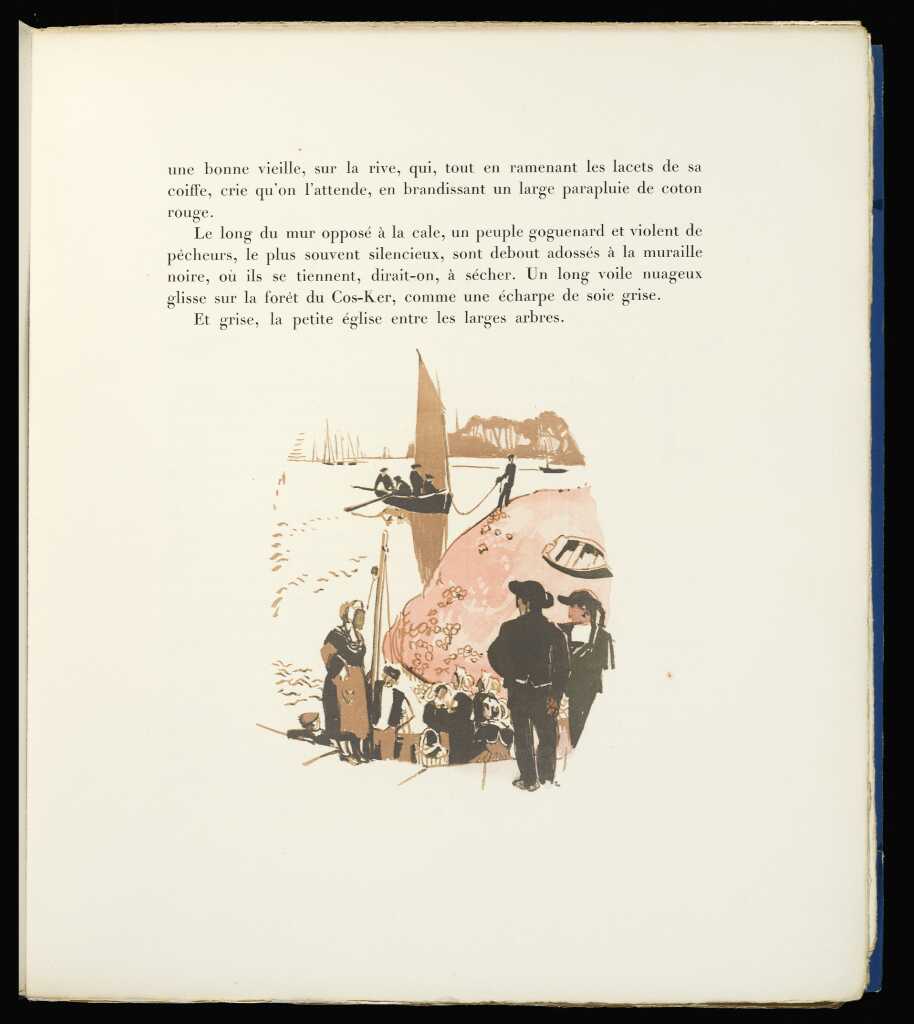

Rosalinde sur l'eau, Imprimerie nationale, 1960:

Dans Rosalinde, Beltrand grave ses propres compositions : « Peintre, dessinateur et graveur s'interprétant lui-même, il a su exprimer ses dessins « à la manière de crayon » et traduire, en les gravant sur bois, ses belles aquarelles, évocatrices des quais de la Seine et des paysages marins profondément sentis. » (André Dunoyer de Segonzac, in Rosalinde, 1960).

La correspondance de Suarès avec Beltrand témoigne de la maîtrise de l’auteur sur le dispositif et d’un livre concerté sinon de dialogue, « Nous aurons toute sorte de parti à prendre pour trouver l'harmonie nécessaire, donner le poids & la couleur à la planche, au texte, s'il est trop noir ou trop profond. » mais aussi de son admiration pour l’artiste : « la gravure est la sœur puînée de l'intelligence poétique. […] J'admire comme vous avez saisi le sens du livre & son économie spirituelle. » (lettre à Beltrand, 3 février 1948)

Livre photographique

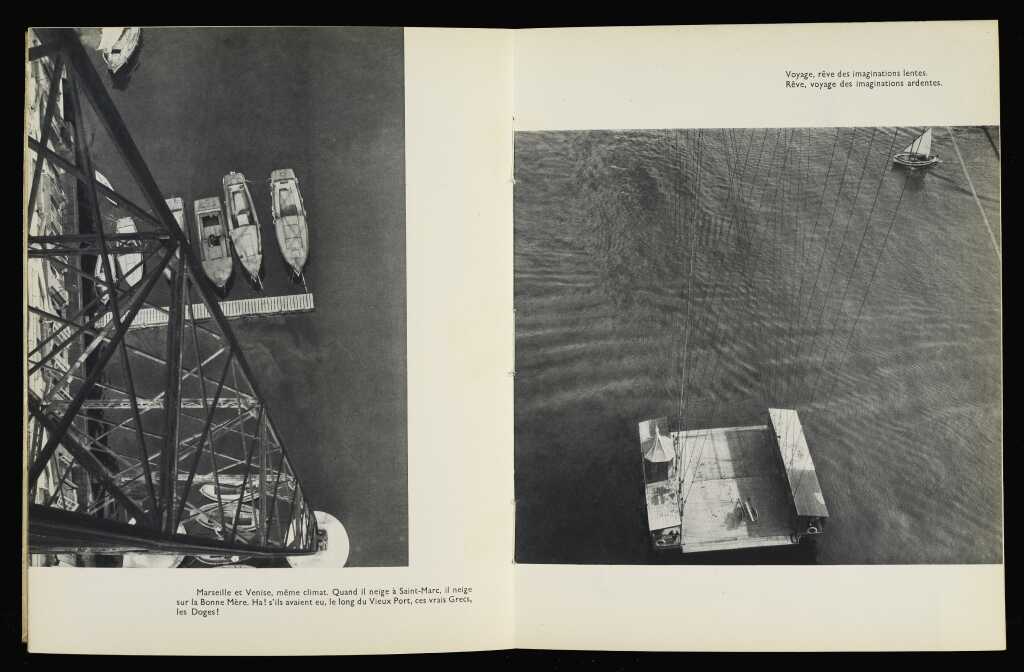

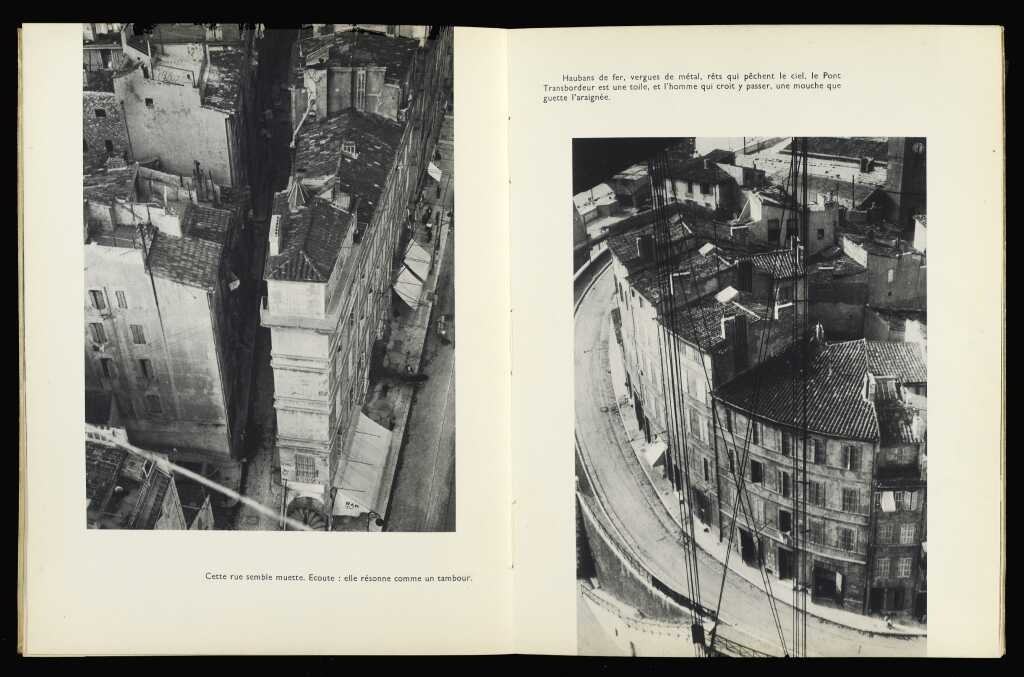

Marseille, Éditions d'Histoire et d'Art, 1935:

Germaine Krull, influencée par le photographe László Moholy-Nagy, fréquente les surréalistes. Son approche « objective » de la photographie, sa fascination pour la machine et son « détournement poétique et graphique », l'architecture métallique et le monde industriel, ainsi que la modernité de ses sujets lui valent le surnom de « Walkyrie de la pellicule ». Ce livre dévoile ce que les collaborations avec Rouault ou Picasso confirmeront : les textes de Suarès se prêtent remarquablement à un rapport texte/image fondé sur la collision, sans doute de par la sève polémiste de l’auteur…

Livres (typo)graphiques

Suarès historien du livre et de l’écrit

Suarès historien du livre et de l’écrit

Suarès s’avère un subtil historien du livre et de l’écrit. Tandis que le reste de son œuvre critique refuse tout caractère scientifique et technique, ses textes sur le livre témoignent d’un plaisir manifeste à évoquer la fabrication du livre dans ses aspects les plus concrets.

A l’heure où Suarès commence à publier

ses premiers livres, la machine pantographique (1884) a permis l'existence des

composeuses-fondeuses mécaniques. La Linotype permet de fondre des lignes de

texte d'un seul bloc, la Monotype des lignes de texte en caractères séparés. La

différence avec le plomb mobile intervient surtout au niveau des espaces :

interlettre, intermot. Le typographe ne peut plus les modifier au moyen de

fines lamelles de plomb, il y a uniformisation. Le XXe siècle devient ainsi,

pour les formes du livre, temps d'un contraste aigu entre une production de

masse standardisée rationalisée, et les recherches singulières et originales

qui distinguent la minorité des livres qui ne sont pas comme tous les autres.

Architecture :

Architecture :

Dans

ce contexte, le discours de Suarès s’inscrit dans un certain classicisme, à

commencer par le rattachement de la typographie aux beaux-arts par le topos de l’architecture.

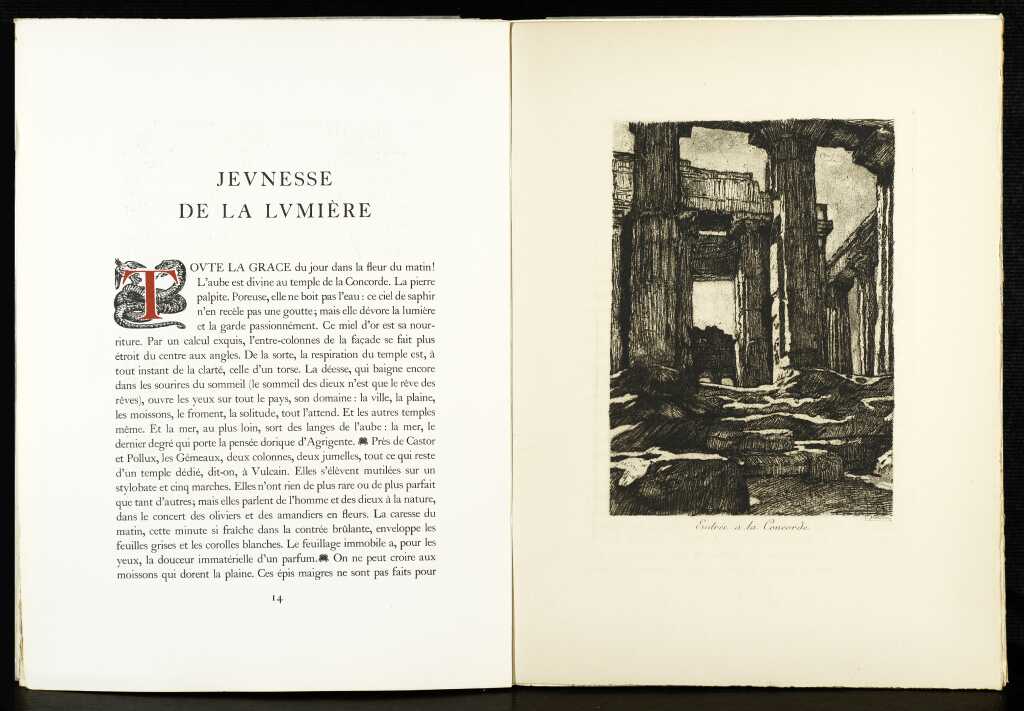

« Architecture de l’esprit, le livre est une sorte de solide idéal, qui a volume et surface» (« Art du livre»). Il s’agit là d’une analogie convenue. Le passage du livre comme édifice typographique au temple est en revanche plus originale et propre à Suarès : « Un beau livre, ce temple de l’individu », « Tantôt sobre, sévère, dorique et nu ; tantôt d'une grâce plus apparente, plus ornée et ionique, ce livre est toujours un temple.» (« Art du livre» ).

Temples grecs, maisons des dieux donne corps à cette analogie. Ce poème est aussi bâti sur de fréquentes comparaisons entre l’univers architectural et l’univers poétique. Eloge du poète comme architecte, il révèle dans l’imaginaire de Suarès une équivalence entre l’homme du livre « Le sage et magnifique imprimeur à la vieille mode […] architecte, il est aussi le maçon, le tailleur de pierre, le couvreur et même le gâcheur de mortier » ("Gloire et destin du livre ") et l’homme de lettres.

Mécanisme

versus humanisme

Suarès se fait d’autre part, à de nombreuses reprises, contempteur de la mécanique.

L’horreur des livres modernes tient précisément à tout ce que le caractère imprimé a d’uniforme, d’impassible, d’immuable, bref de mécanique. » ("Louis Jou, un architecte du livre, 1925")

A l’œil, ils [livres de notre siècle] n’offrent aucun régal, leurs lignes se succèdent, vite, comme l’a fait la machine, et le lecteur les suit, avec précipitation, impatient d’arriver au dénouement du sujet. ("Art du livre")

Mais cette outrance est contrebalancée par un jugement plus subtil :

C'est ici le point : le livre d'art est le vrai livre. On peut faire d'assez bons livres, en apparence : à la linotype, et par les moyens mécaniques. On l'a tenté, ça et là ; on y a même un peu réussi en Angleterre, ai-je dit. Mais la beauté d'ailleurs médiocre, d'un tel livre n'est qu'un faux-semblant. Tout ce qui est purement mécanique est étranger à l'art. L'automate ou l'ouvrage en série peut être extraordinaire et prodigieux : il ne peut être beau. L'âme est absente. ("Gloire et destin du livre")

Son discours ne s’en tient pas à une déploration esthétique de bibliophile mais envisage le phénomène dans une dimension sociale qui témoigne d’une connaissance de la chaîne graphique. A la machine, il oppose l’ouvrier, à l’ingénieur, l’artisan :

D’abord, il manque l'ouvrier qui fera la belle typographie, et ensuite celui qui fera la belle Impression (puisque notre siècle tend à « spécialiser »). Les ouvriers sont, dès leur apprentissage, familiarisés avec la machine à composer, cette invention si belle et qui compose si mal ; ces ouvriers donc ne sont plus soucieux d'avoir la satisfaction du travail bien fait, ils n'ont qu’un désir : aller vite, et leur attention n'est plus à leur ouvrage, elle est à l 'horloge. Le gout du travail, l’amour du métier, tout cela disparaît avec la machine. J'ai pu réunir autour de moi quelques fervents du beau livre - il en existe encore heureusement, restés fidèles aux vieilles traditions et qui aiment non pas la machine, mais l’ouvrier ; leurs éloges ne vont qu'à l'artisan, et non aux ingénieurs. Ceux-là, je les remercie. Ils me témoignent une confiance qui m'est très précieuse, je tiens à la conserver. Jusqu'ici, j’ai imprimé divers livres, avec le premier caractère que j’ai créé. ("Art du livre")

Par ce détour, le livre peut être réaffirmé avec force comme instrument humaniste : « Tout dans le livre marque la personne et l'individuel. […] Le livre aura toujours des fidèles, les derniers hommes qui ne seront pas faits en série par la machine sociale. II est possible que le livre soit le dernier refuge de l'homme libre. » (Art du livre)

Analogie

avec la langue

S’il y a analogie entre l’homme du livre et l’homme de lettres, on observe aussi une équivalence entre langue et forme imprimée : tandis que la langue est menacée par les journalistes,

L'artiste est le souverain de la langue : contre elle et contre lui, les anarchistes font un détestable complot. La pire des anarchies est celle des journalistes : elle ne va pas moins contre l'ordre que contre la beauté de la langue. Ils forgent des mots, faute de savoir les leurs. [. .. ] Mieux valait parler peuple que parler grammaire. Mais le peuple, désormais, parle comme le journal, c'est qu'il apprend à parler à l'école. Partout, à tous les étages, l'école est la mort du style. ( Idées et visions)

L’imprimé l’est par le journal.

Rien n'est plus hideux qu’un journal ("Art du livre")

A mesure que le journal et l'édition mécanique prennent plus de place, le besoin du beau livre se fait plus impérieux et mieux sentir ("Gloire et destin du livre")

Le style comme le livre sont pareillement menacés par la déhumanisation du jargon et de l’industrialisation.

Le jargon abstrait ; il est partout ; il supplée aux formes vivantes. Le grand style fait vivre jusqu’au bois mort de l'entendement : il ressuscite les idées dans leur herbier. Le jargon momifie jusqu'aux passions de l'âme, jusqu'aux traits les plus mobiles du visage vivant. Ils inventent des mots, parce que la vie leur manque. […] Ils ne connaissent que la richesse brutale, qui se compte lettre à lettre ; mais le trésor intérieur, la plénitude du sens et le roman admirable le poème de chaque mot, cette fortune séculaire leur échappe. (ldées et Visions).

Tout est fragment ; tout se divise. Chaque élément se croit seul en cause. […] L'automate ou l'ouvrage en série peut être extraordinaire et prodigieux : il ne peut être beau. L'âme est absente. ("Gloire et destin du livre")

Hybridité texte/image

Hybridité texte/image

Les pages les plus belles sont celles où Suarès tente de percer l’alchimie organique du livre :

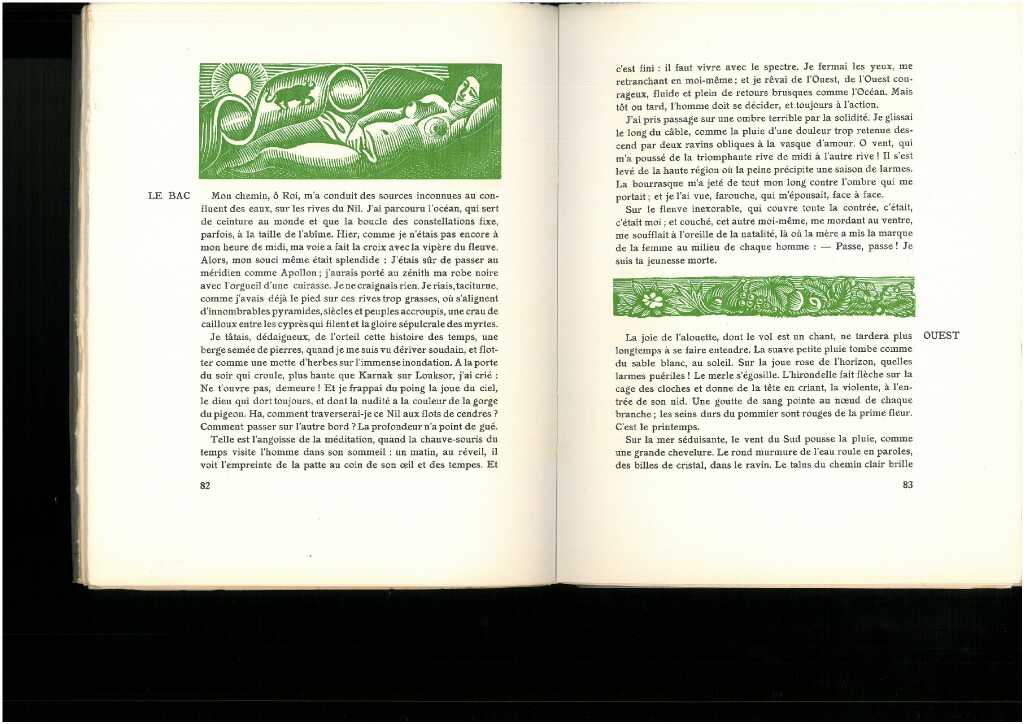

Les bois gravés des beaux incunables désespèrent les graveurs : ils sont de l'écriture figurée et la plus ravissante des écritures : ils sont la fleur de la lettre, ils ne s'en distinguent pas. Inclus à la page, ils jaillissent du caractère comme des arbres parfaits.

Il reste entendu que la typographie est, en principe, une gravure sur bois et la lettre un bois taillé par un artiste. Cette règle organique a été méconnue de très bonne heure. (Louis Jou, un architecte du livre)

Le livre comme un tout et l’imprimeur humaniste («En cet âge d'or, l'imprimeur et l'éditeur ne se séparent pas: le même homme est graveur, correcteur de textes, mécanicien et philologue. Ce savant est un artiste ; cet artiste est un savant », Gloire et destin du livre) est vivant :

De là, ce flottement léger, cette rigueur un peu capricieuse, ce style d'art qui est celui de l’individu.

On sent que l'imprimeur n'est pas esclave de son métier et du produit qu’il fabrique. II est toujours dans la recherche. Cette subtile incertitude est celle de toute œuvre d'art, comme de la vie. L'œuvre n'est pas fixée une fois pour toutes, comme l'objet qui résulte d'une technique scientifique.

De l’autre le livre industriel par la division des taches, n’est qu’une juxtaposition texte /image sans âme :

Chaque élément se croit seul en cause. […] Les graveurs n'ont aucune

idée de la typie ; ils affectent même d'y être étrangers.[...] Chacun veut exceller dans son métier,

sans prendre garde à l'ensemble. Le livre n'est plus un objet d'art : l'esprit

de l'imprimeur artiste s'est retiré de ce désordre.

« Typie »

Il porte une attention toute particulière à la typographie, qu’il nomme « typie », « fleur de la géométrie », et n’hésite pas, à l’ère du triomphe de l’image, à proclamer sa préséance :

Quand on perd le sens du livre, on sacrifie la lettre à l'image. Plus on aime la planche entre les pages, et plus il arrive qu'on se soucie moins de la belle typie. Dans un bon et beau livre, la lettre commande et tout doit y obéir. ("Gloire et destin du livre")

Ses textes sur l’art du livre et sa correspondance avec Louis Jou offrent plusieurs développements des plus averties sur les polices typographiques. On regrettera juste qu’un trop grand classicisme lui fasse condamner l’Auriol et le Grasset. (lettre à Doucet du 17 decembre 1919)

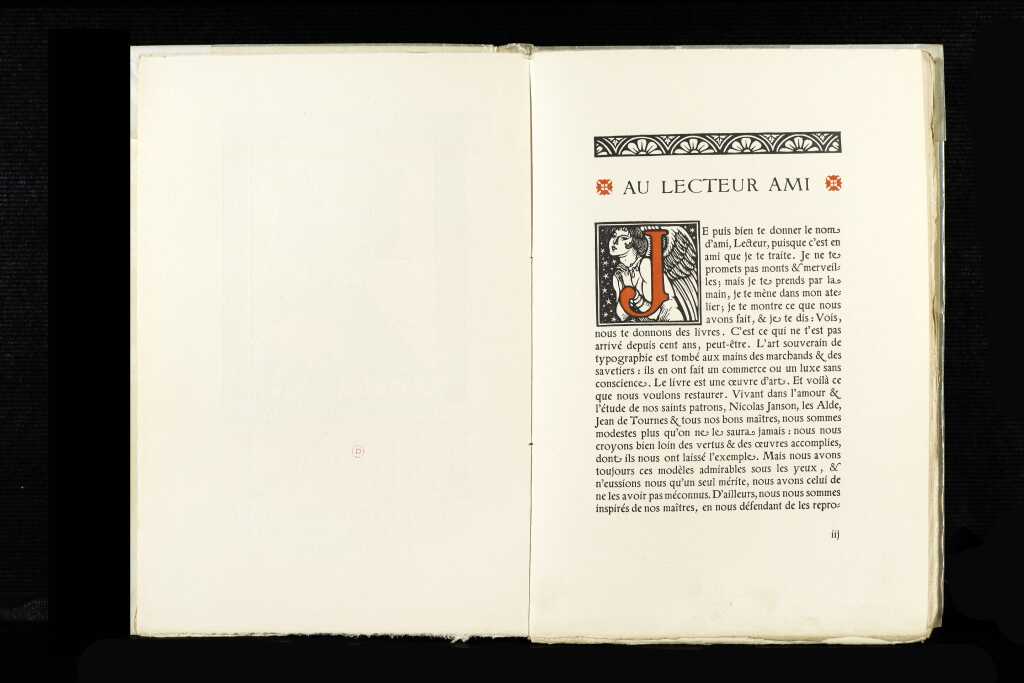

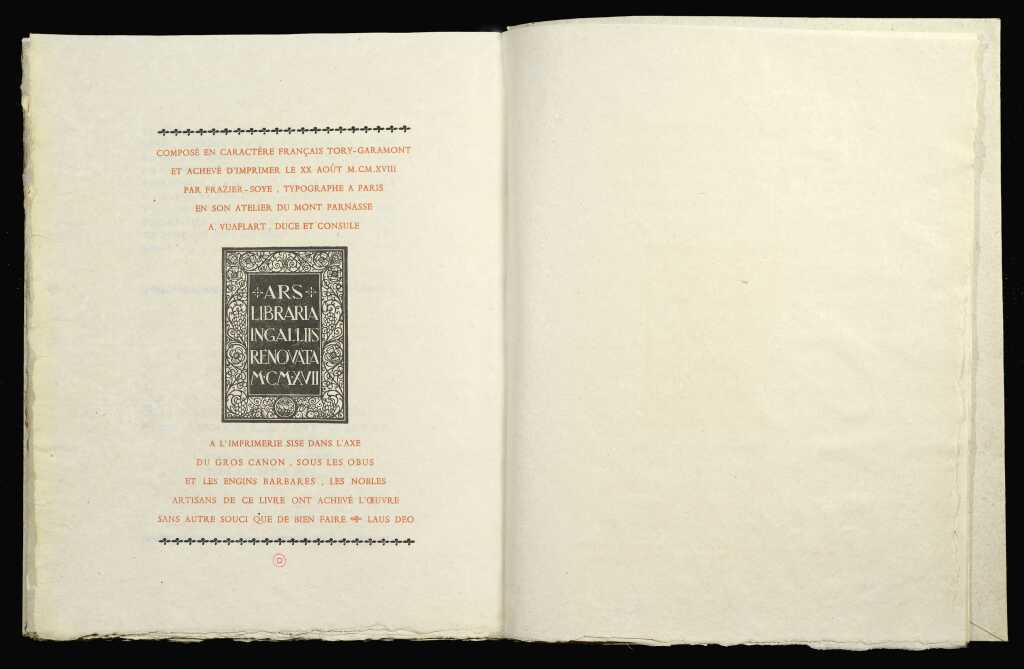

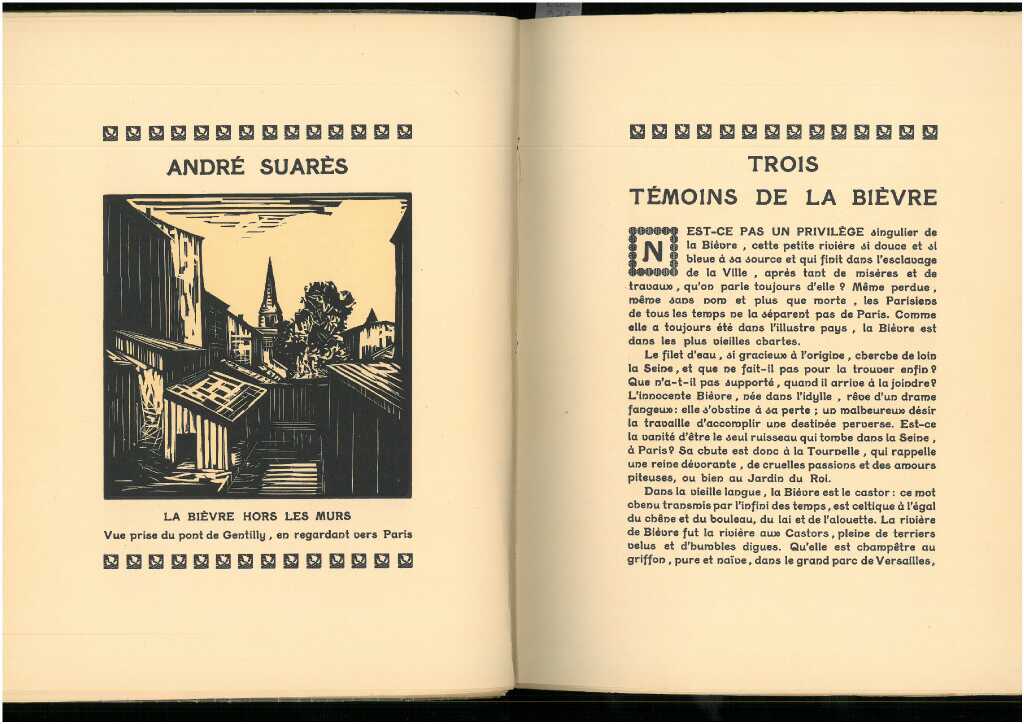

La Bièvre, Société Gilles Corrozet, 1922:

C’est donc sans surprise que Suarès se trouve sollicité par des sociétés de bibliophiles comme le Cercle de bibliophiles sous l'égide de Gilles Corrozet (1510-1568), imprimeur-libraire parisien, qui a publié le 1er guide de Paris.

La Bièvre est ainsi préfacée :

Pour l'écriture nous avons puisé dans les manuscrits carolins du neuvième siècle écrits par les moines de Saint-Martin de Tours sous l'impulsion du fameux Alcuin. Le caractère “Palatin" est notre ouvrage avec une part de tradition et une autre de fantaisie. La page est noire par égard pour les yeux fatigués par l'abus des caractères grêles. Les marges sont égales car nulle raison ne justifie la coutume de décentrer le rectangle imprimé. L'ornementation est essentiellement typographique puisque formée d'éléments se prêtant à de multiples arrangements. L'image n'est pas isolée, elle est intimement liée au texte et le feuillet qui la porte participe à la construction du livre. (De l’art typographique, Eugène Le Senne, Albert Vuaflart)

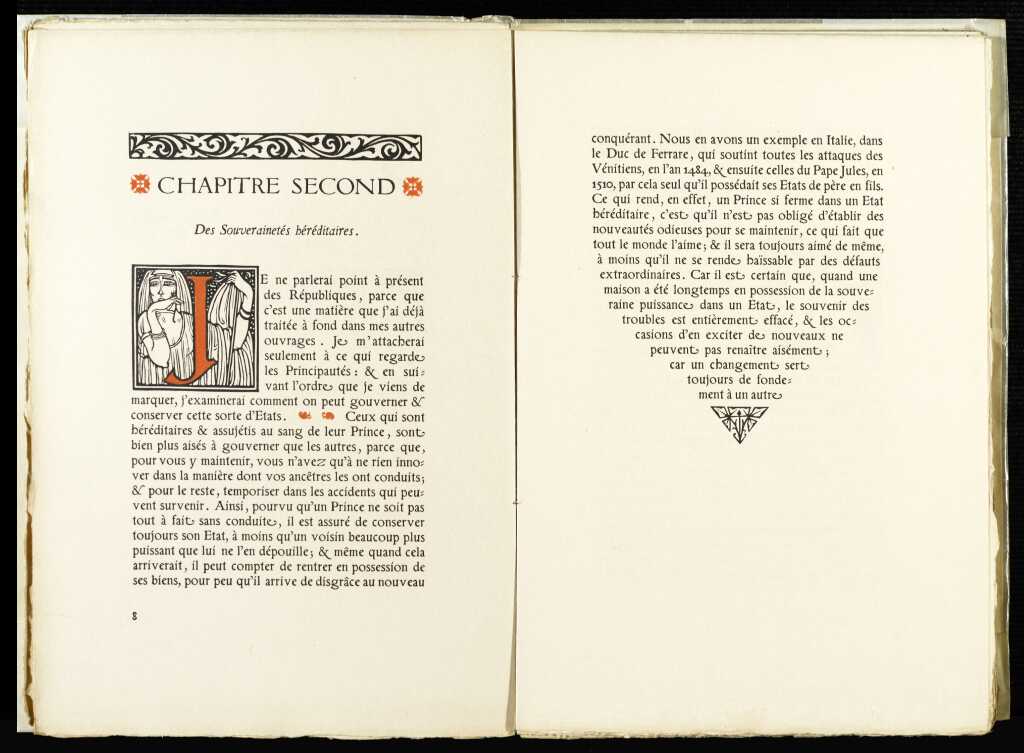

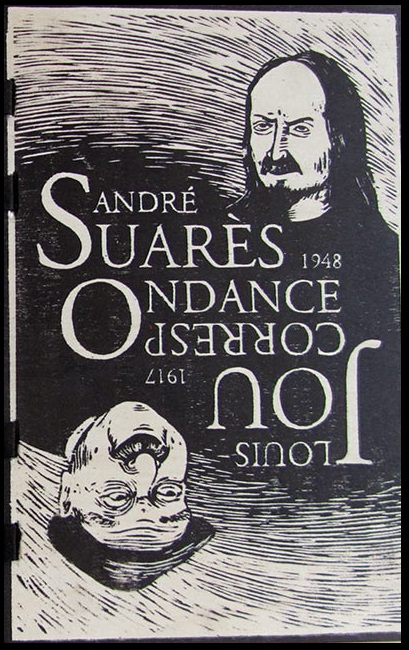

Suarès et Jou : "Don Quichotte&Rossinante"

Les trois textes de Louis Jou consacrés à l’art du livre ont une force particulière parce qu’ils échappent à l’opposition binaire passé encensé/présent déploré et portent en eux un ferment actif : la monstration d’un espoir réalisé, d’un idéal atteint dans le plus contemporain, à travers l’œuvre de Louis Jou.

Avec Louis JOU (célèbre graveur, typographe) il s’est trouvé un écuyer fidèle à sa cause, celle d’adjoindre son talent au sien, d’additionner la reliure d’âme au collage délicat des lettres. Ils sont à eux deux, Don Quichotte & Rossinante ! Ils bravent les moulins à vent de la modernité, par la force, seule, qui prédomine en eux quand vient poindre l’ennemi, grâce au courage ! Ils sont si absorbés, l’un grattant le sol fertile du cuivre à coups de pointes sèches et l’autre, avec sa plume d’espérance ! ( Anthony Perrot, Ciselures d’âme sur André Suarès)

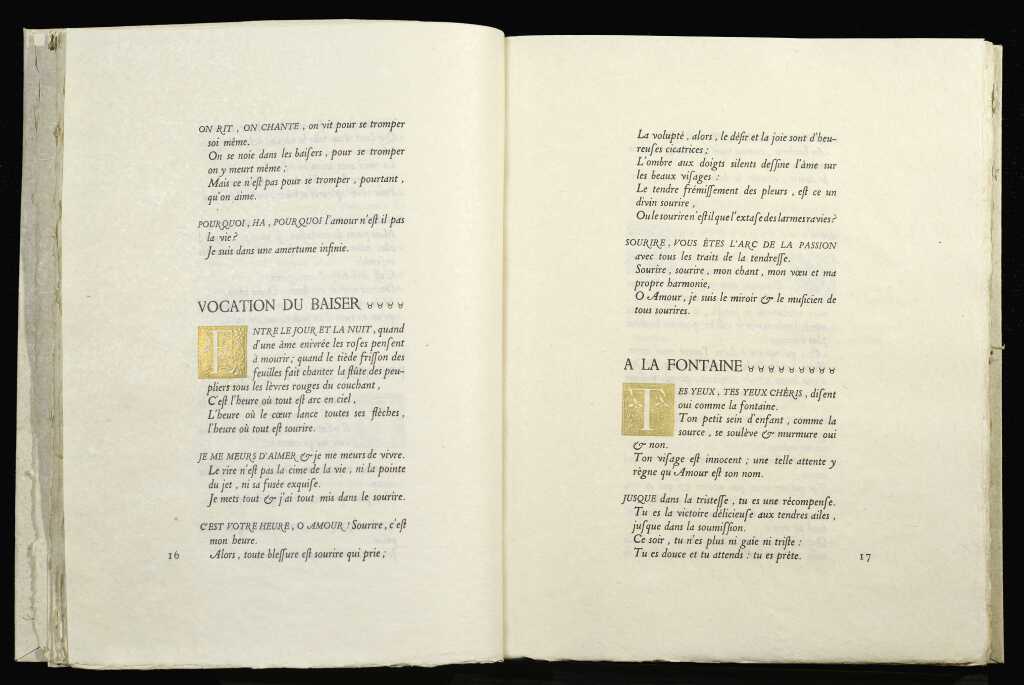

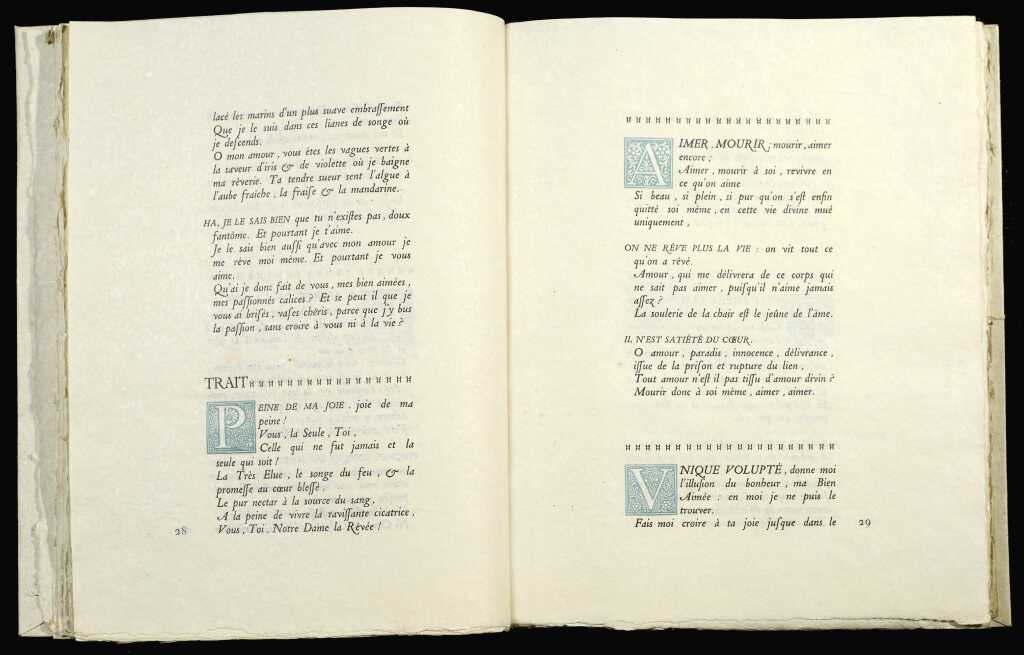

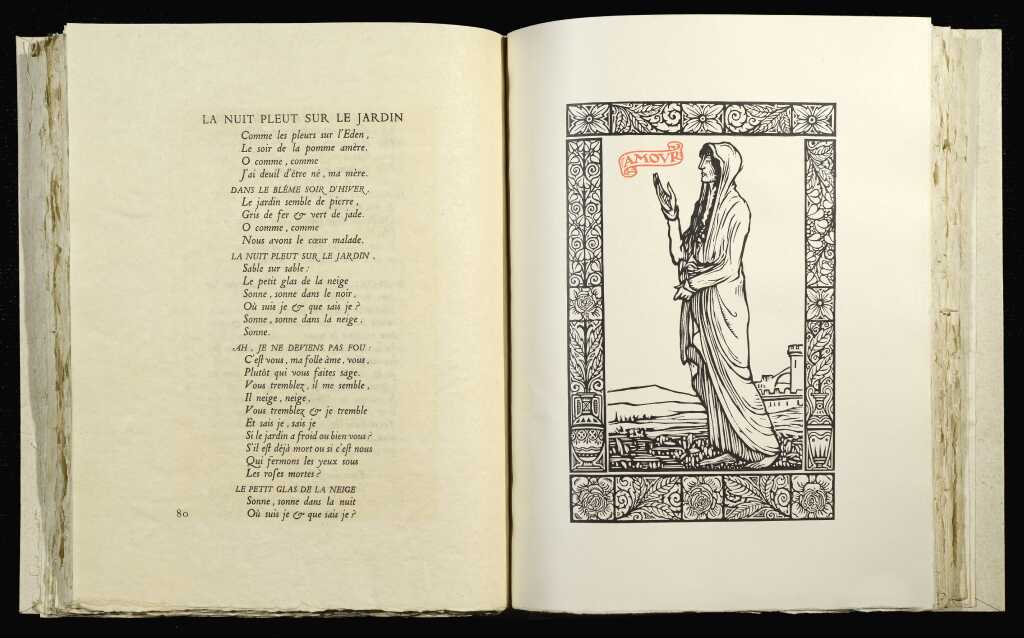

Louis Jou œuvre à partir de 1909 pour La Belle Edition, Crès, le Mercure de France, la Société littéraire de France et de nombreuses sociétés de bibliophiles mais aspire à illustrer et fabriquer ses propres livres dans une maîtrise totale de la configuration éditoriale. Il rencontre André Suarès chez l’imprimeur Frazier-Soye en 1913 et en 1918, il réalise avec lui son premier livre entièrement conçu de ses mains, Amour, chez Emile-Paul. Il devient éditeur en 1921 et la figure de l’homme du livre total, « Consommé dans toutes les parties du métier, compositeur et prote, correcteur et metteur en page. » porté en exemple par Suarès :

A la façon des grands imprimeurs de la Renaissance il est graveur sur bois, peintre et typographe. Je l’ai vu chercher un nouveau caractère, le dessiner, graver les poinçons lui-même, se corriger, les donner à fondre, surveiller la fonte, retoucher les matrices, établir la justification, composer le texte de sa propre main, illustrer, tirer les encres, tirer les exemplaires : bref, il a fait entièrement le livre ! (Louis Jou, un architecte du livre)

Pour devenir son propre éditeur, Jou veut créer, du dessin à la gravure des poinçons, plusieurs police de caractères que Suarès considère inspiré de sa propre écriture.

Il a édité dix-huit livres, principalement de la littérature classique et religieuse. Le seul auteur contemporain qui interrompt ce dialogue avec le passé est son ami André Suarès.

Exactement comme William Morris, l’œuvre de Jou ne doit pas être confondue avec une esthétique passéiste qui la confinerait au pastiche.

L’œil trop peu exercé, déformé par le spectacle prolongé de l’art d’aujourd’hui, troublé par l’immatériel et le conceptuel contemporains, peut trouver daté, voir veilliot, l’art de Louis Jou. Il est aussi loisible de l’apprécier (c’est pardonnable) pour de mauvaises raisons, justement passéistes ou réactionnaires. Seul l’amateur maîtrisant le langage de quelques chefs-d’œuvre intemporels hérités du passé sait le prix des livres créés par lui. A ce titre, il est très certainement le dernier des artistes du monde ancien et le tout premier des modernes. (Olivier Bosc, « Louis Jou, artiste « non contemporain » », Arts&métiers du Livre n°302, 2014)

Jou, loin de s’en remettre aux leçons du passé, est un chercheur, à commencer par ses expérimentations pour dessiner un nouveau caractère. Il va aussi innover dans la mise en page, pluriséculaire, de la poésie, substituant, non sans grandes difficultés techniques, au « fol découpage en littoral breton que forme une suite de vers », une justification rectangulaire. (Louis Jou, Louis, « De la composition des vers »)

Sa « robe typographique », pour citer Jou, consiste en un texte richement ornementé de vignettes, bandeaux et culs de lampe, lettrines et initiales, contouré de manière à répondre aux formes des vignettes. Le tout faisant chatoyer la page.

Suarès se reconnait dans sa « recherche du caractère et de la grandeur, son besoin de la vaste ordonnance et des amples proportions », « une imagination qui oscille entre le passé mystique et le présent blasphème » ("Louis Jou, Architecte du livre"). Ils publieront ensemble six ouvrages de 1917 à 1934 et nouent une amitié à laquelle seule la mort de Suarès mettra un terme.

Voyage du condottière, André Suarès, Louis Jou, Éd. d'art Dewambez, 1930

Suarès sillonne à cinq reprises l’Italie (1865 avec Pottecher, 1909, 1913 avec Jacques Doucet, 1928 avec l’éditeur Émile-Paul et l'imprimeur-graveur Daragnès). Il en résulte les trois tomes de son ouvrage le plus connu, Voyage du Condottière.

Musiciens, André Suarès, bois gravés de Louis Jou, Louis Jou, 1931 >>

La typographie de Jou est avant tout une recherche. De Musiciens, il écrit à Suarès : « Je crois que cela fera quelque chose de très curieux. J’ai fait des fins de page qui m’amusent beaucoup. Avec vos chapitres très courts, presque toutes les pages seront différentes ». Cette innovation n’est pas loin de le conduire aux expérimentations d’un Reverdy et autres poètes d’avant-garde… :

Le point, les deux points, l'interrogation venaient l'un sous l'autre comme de grêles pattes de mouches. J'ai corrigé cela en rentrant ou sortant un peu les vers. […] Peut-être que la vraie solution serait de supprimer la ponctuation en poésie. Je n'ose l'affirmer. (Lettre à Suarès, 7 juillet 1929)

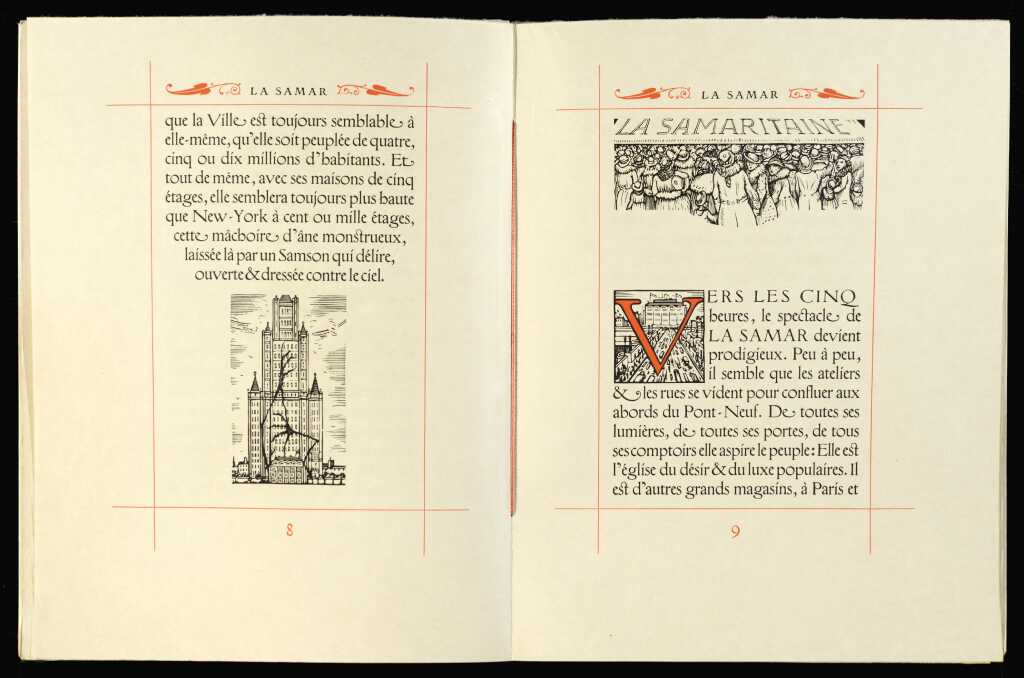

Je n’ai pas encore trouvé le joint d’écrire les trois ou quatre pages qui manquent à la Samar. Il faudra que je me rende à Paris, que j’y couche et que je prenne dans mes yeux le petit tableau populaire auquel je pense. (lettre de Suarès à Jou, 10 août 1934)

Bourdelle a mis Suarès en relation avec Gabriel Cognacq, héritier de la Samaritaine, pour qu’il devienne son mécène. C’est lui qui restituera à l'écrivain, chassé de son logis en 1929, un cadre de vie honorable. Suarès, avec la complicité de Louis Jou, lui offre avec ce livre un témoignage de reconnaissance.

Liber amicorum

Les livres de Suarès avec Jou ne sont pas les seuls à avoir l’amitié pour moteur. En font aussi parti les livres avec Rouault ainsi que sa collaboration avec Bourdelle.

Poème du temps qui meurt, C. Aveline, 1929:

Votre Poème du temps qui meurt est une œuvre considérable. Elle ne s’adapte que trop à mon immense désert actuel. […] C’est la trempe de poète tragique qui fit la plume des poèmes et l’encre est de feu noir. Quelle pensée haute et ferme dans vos vrais sonnets. Quelle forêt de pensées dans vos poèmes de presque vers libres. Voilà une œuvre pour peu d’esprits, vous le savez » (Lettre de Bourdelle à Suarès, 11 juin 1924 )

Les deux hommes se rencontrent sur le tard, en 1920, et le livre paraît l’année de la mort du sculpteur, tandis qu’une édition illustrée d’une traduction du Banquet de Platon n’a pas le temps de voir le jour. Bourdelle incarne pour Suarès la quintessence du génie français.

Il n’était pas archaïque et ne cherchait pas à l’être : il était un Ancien. Mais il sentait à la moderne, autant que personne. […] Plus Bourdelle approche de l’antique et plus il transpose dans ce langage souverain les émotions de notre temps (« Adieu à Bourdelle »)

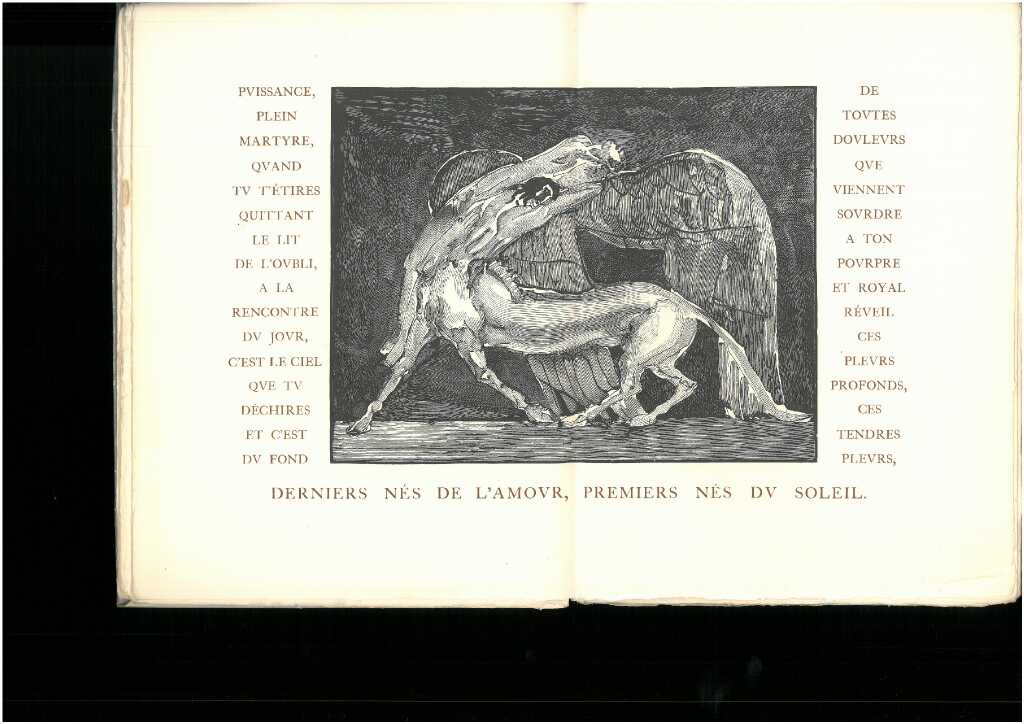

La forme même de l’ouvrage suggère ce dialogue étroit : entre les vingt-deux poèmes s’intercalent vingt dessins, eux-mêmes titrés et encadrés par un commentaire poétique de Suarès.

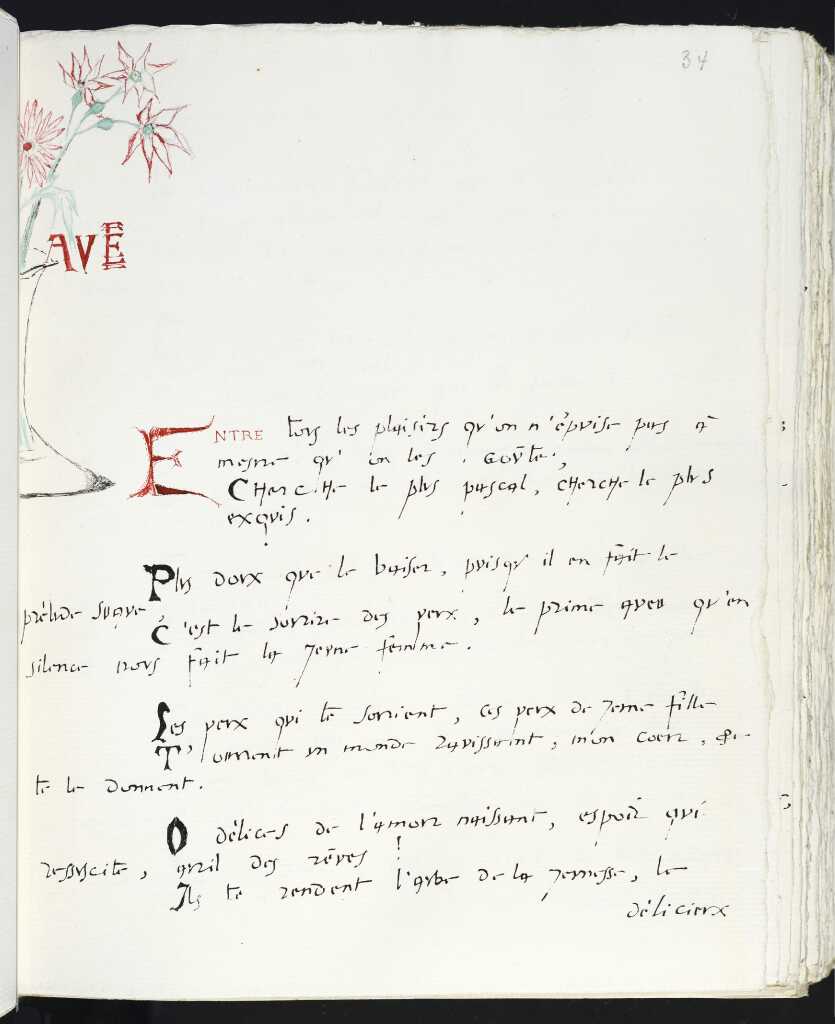

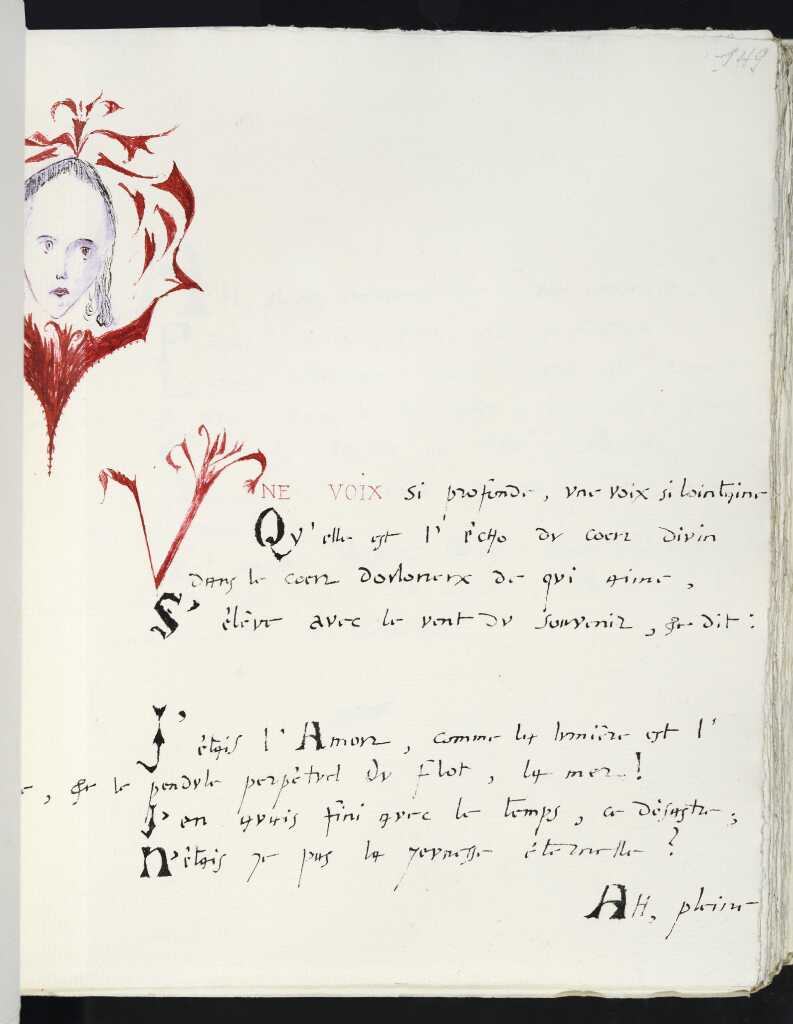

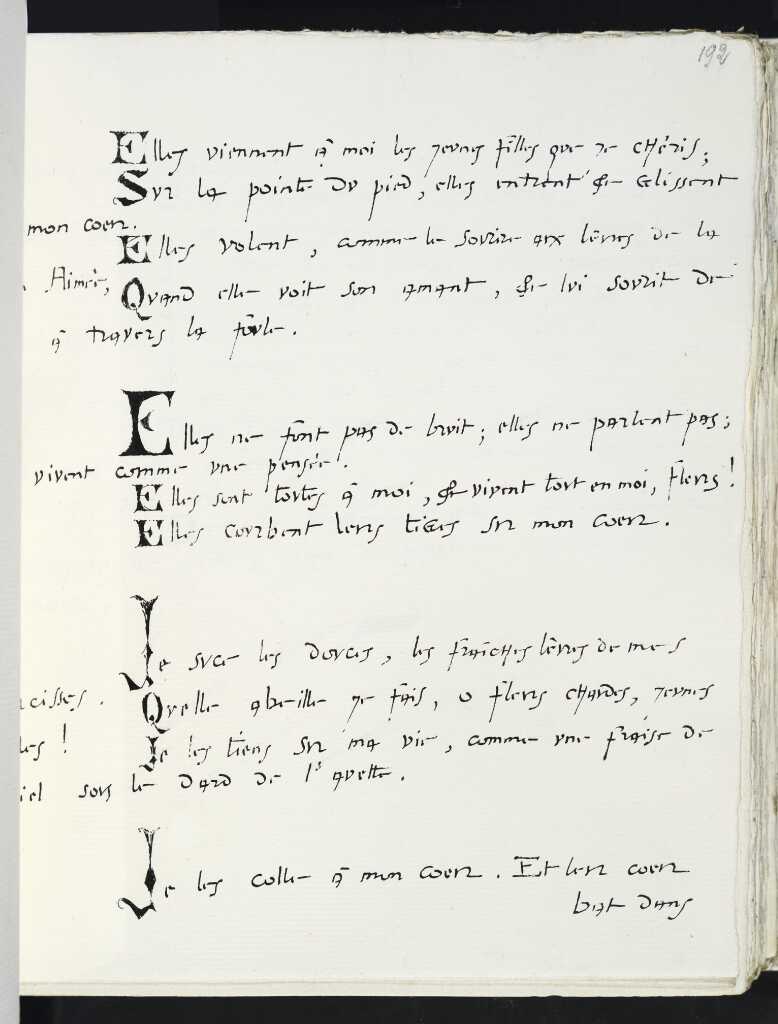

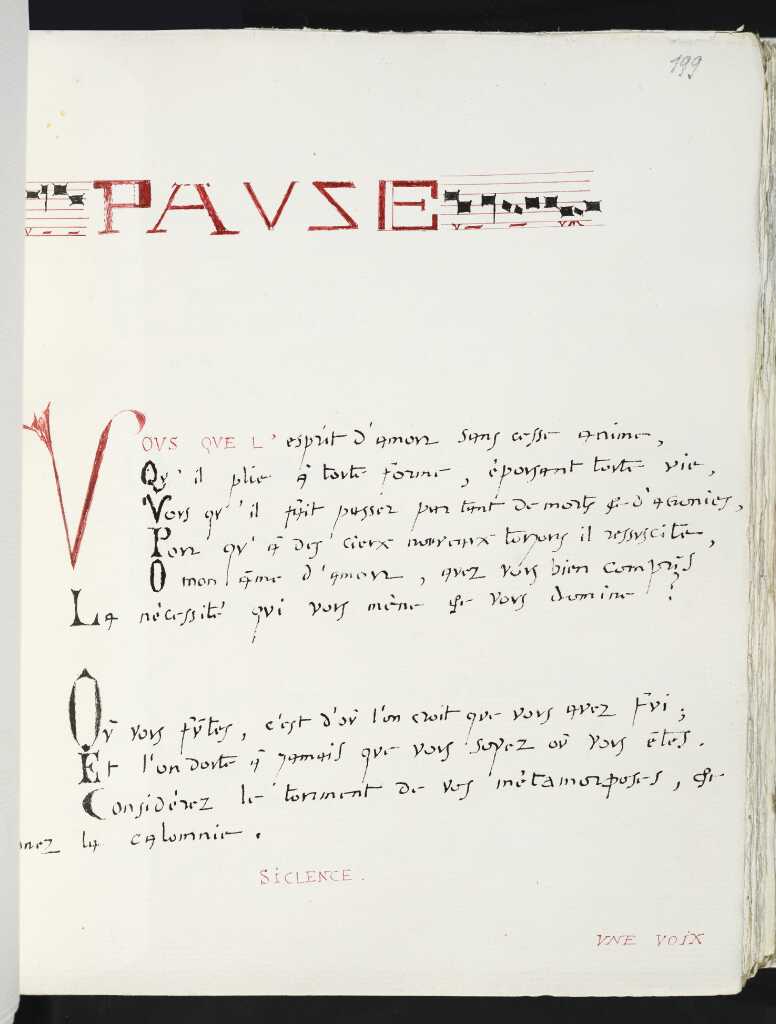

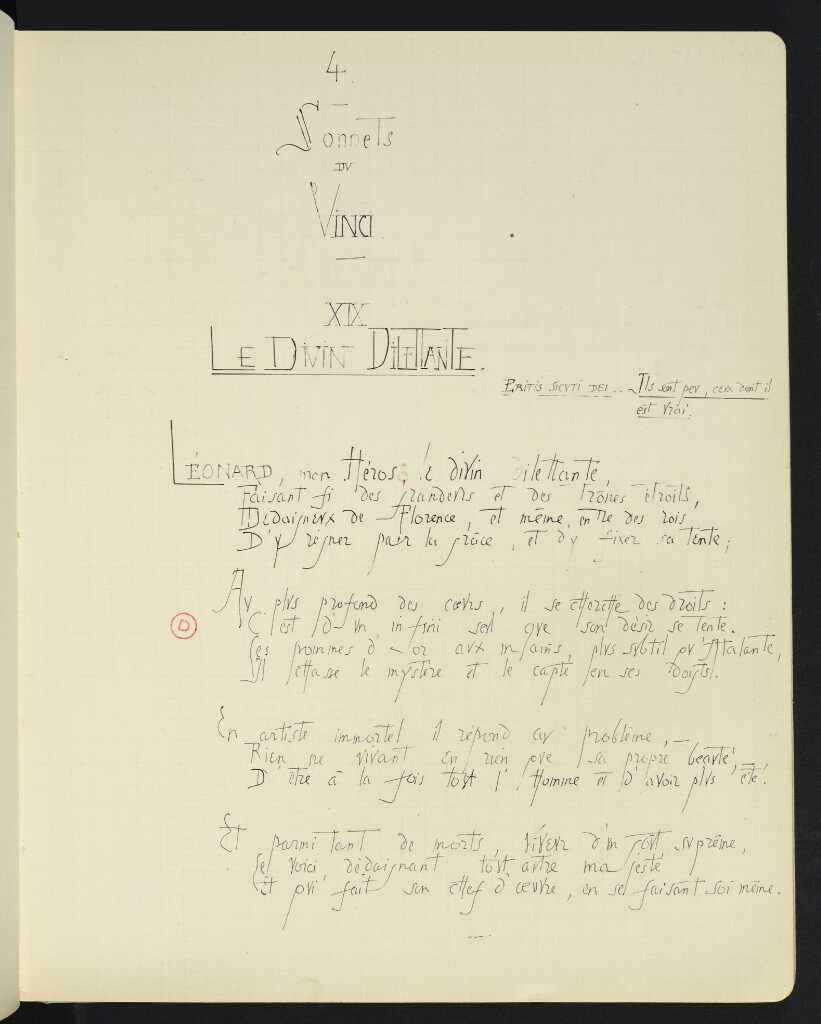

Livres calligraphiques

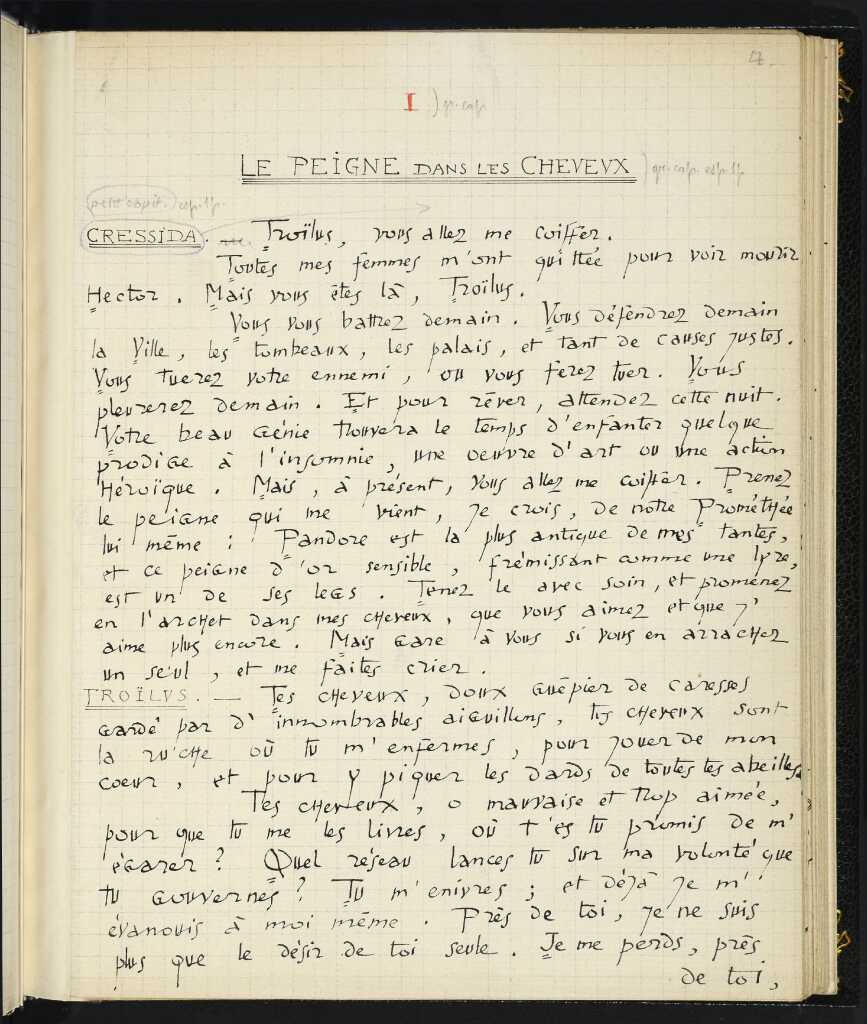

Suarès est aussi un calligraphe, à l’instar d’« enlumineurs » tels Barbey d’Aurevilly ou Léon Bloy. N’est-ce pas logique pour notre historien du livre :

Ce sont les manuscrits qui recèlent les canons de l'art typographique, car ils contiennent toutes les graphies de l'alphabet, toutes les trouvailles ornementales, toutes les harmonies de l'écriture et du décor. (De l’art typographique, Eugène Le Senne, Albert Vuaflart, in La Bièvre)

L’auteur adopte une calligraphie très personnelle dès les années 1890, en transposant dans son courrier et ses manuscrits des caractères des XVe et XVIe siècles, inspirés de l'onciale et de la caroline.

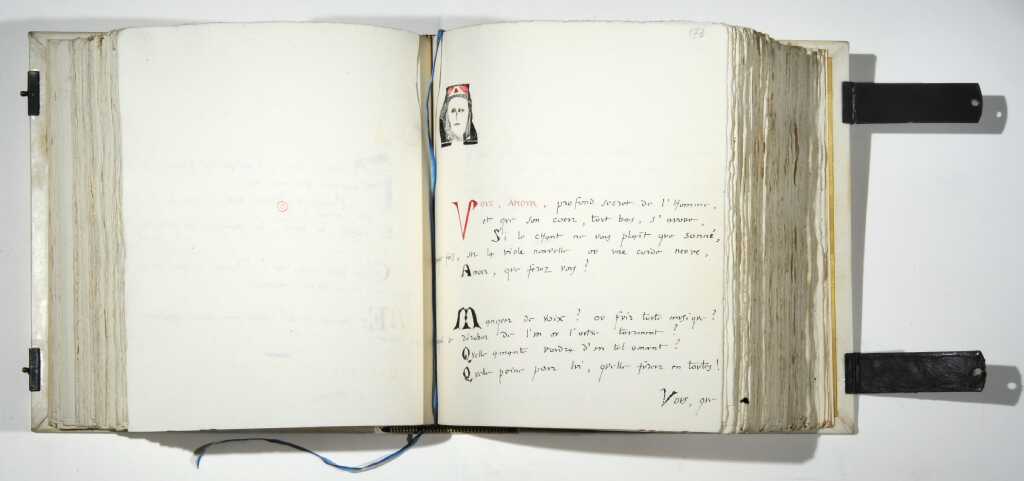

Il a calligraphié de nombreux manuscrits pour Jacques Doucet.

Sa calligraphie a parfois été reproduite pour investir l’espace livresque.

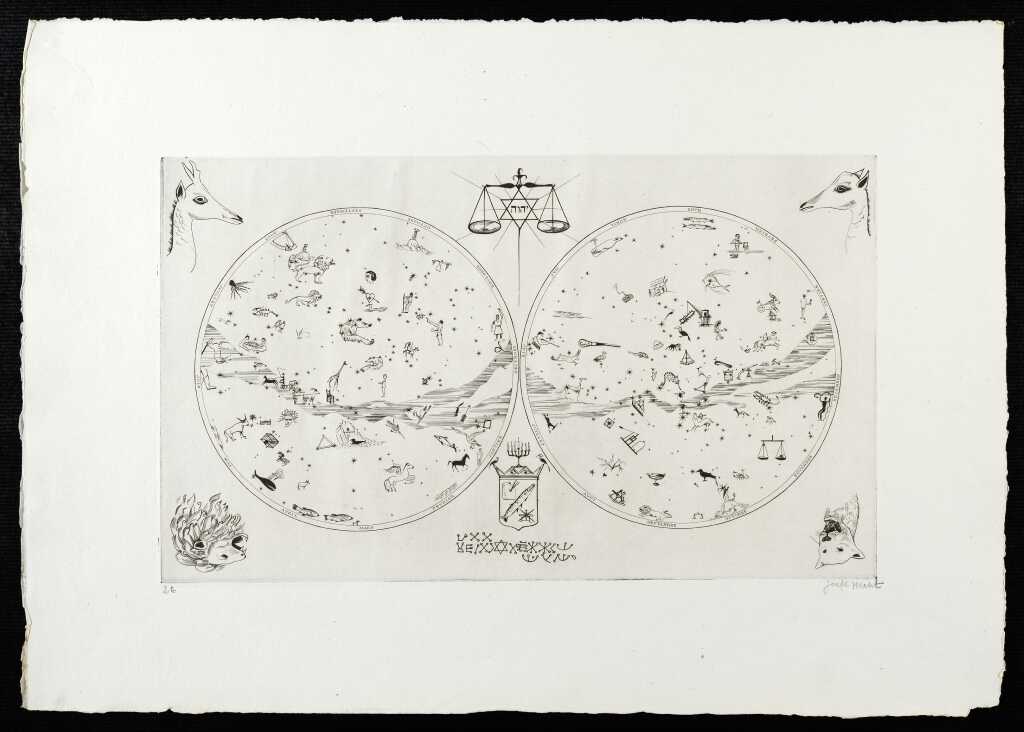

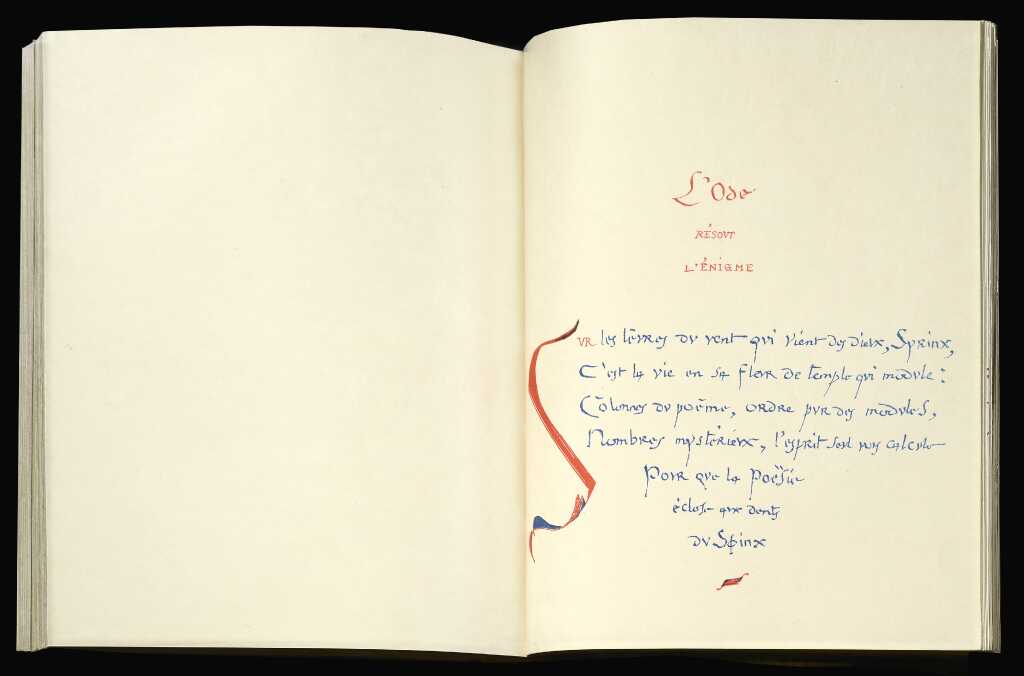

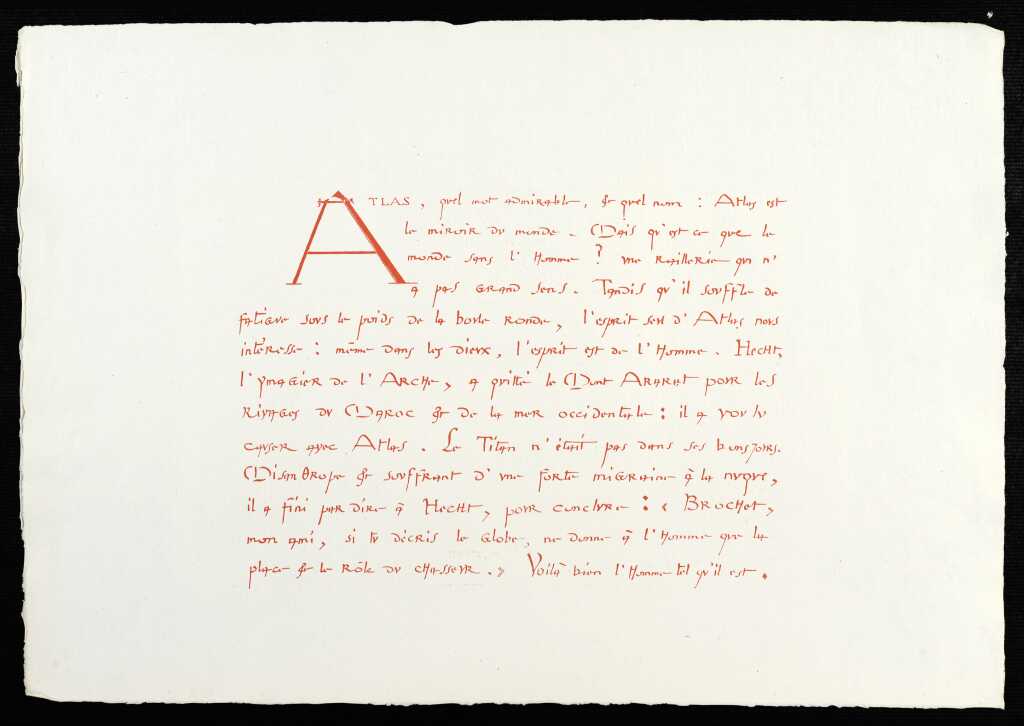

Atlas, J. Hecht, 1928:

Une douce raillerie, se joue dans ce rêve biblique. Hecht voit le mal et n’y croit pas. Avec son air de lévrier, dressé à marcher comme un homme, Hecht lui-même est un burin monté sur un compas. Il vient de la Perse, en passant par la triste et chimérique Pologne. […] Une main qui grave sans avoir l'air d'y toucher, rien n'·est plus rare aujourd'hui. La légèreté est la grâce du graveur, le don inimitable des Incunables et des miniatures persanes.

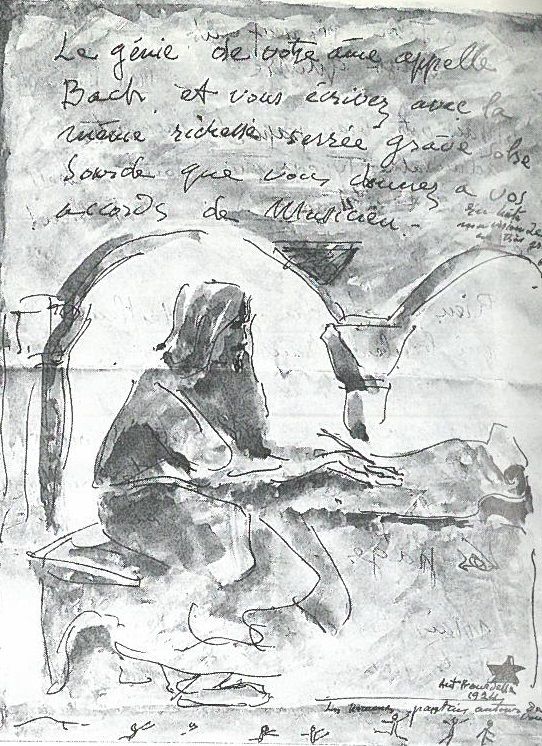

Dans ce bel hommage de Suarès à l’artiste d’Atlas, on retrouve l’historien de l’écrit abandonnant ici « Typie » pour un autre sujet de prédilection, la calligraphie, le « charme vivant dans l'écriture manuscrite, laquelle n'est jamais tout à fait fixée, ni semblable à elle-même ; elle a de l'incertain et le mouvement de la vie : la courbe n'est point faite, elle se fait, délicieusement. » Son ductus est ici reproduit en photogravure. L’époque correspond en effet à un engouement pour la graphologie et le caractère manuscrit des textes, et à la multiplication des éditions de fac similés (Éditions du Balancier en Belgique, Ides et Calande en Suisse, Champion en France). Sa ligne d’autant plus acérée qu’elle tranche ici en écarlate, répond trait pour trait au burin de l’artiste, « fin, précis, léger comme pas un, même quand il mord profondément dans le cuivre. »

Livres de peintre

A la fin du XIXe sièle, les livres réunissant peintres et poètes étaient encore très rares et faisaient scandale au motif que les libertés que les peintres se permettaient, par rapport aux illustrateurs, sont incompatibles avec ce « fini » considéré alors comme le mérite du livre illustré.

Vers le livre de peintre :

Avant 1914, le seul peintre reconnu comme illustrateur, même considéré par beaucoup comme le plus grand, est Maurice Denis : « un nom domine tous les autres : celui de Maurice Denis. Grâces lui soient rendues d'avoir renoué le lien ancestral qui unit le livre illustré au labeur des enlumineurs et des fresquistes. Avec lui, une doctrine se dégage du chaos. » (« De l’art typographique », Le Senne, Vuaflart, in La Bièvre)

C’est précisément avec ce peintre que

Suarès publie son premier livre de peintre en 1933,

Le

Crépuscule sur la mer.

Tandis que la génération post-mallarméenne se caractérisait par sa réticence à toutes formes d’illustrations, (Claudel « L’union du dessin et de la typographie comporte bien des combinaisons, je ne sais si aucune d’elles a jamais été complètement satisfaisante. » in philosophie du livre), Suarès traduit cette méfiance tout en s’avérant un fin spécialiste de la question. Une fois de plus, son analyse est lucide :

Les imagiers, peintres et graveurs […] ils n'étaient rien et sollicitaient humblement le poète de se laisser parer de tous les joyaux dont ils disposent ; à présent, c'est le poète qui les implore : ils ne dessinent plus pour ce qu'il écrit ; c'est lui qui écrit pour ce qu'ils dessinent. ("Gloire et destin du livre")

Et impitoyable :

Cependant, tous les peintres, depuis vingt-cinq ou trente ans, se sont plu à illustrer des livres. […] Que le livre en soit corrompu ou non, il faut convenir que plusieurs des meilleurs peintres vivants n'ont rien fait de mieux, en peinture même, que leurs planches pour quelques livres. ("Gloire et destin du livre")

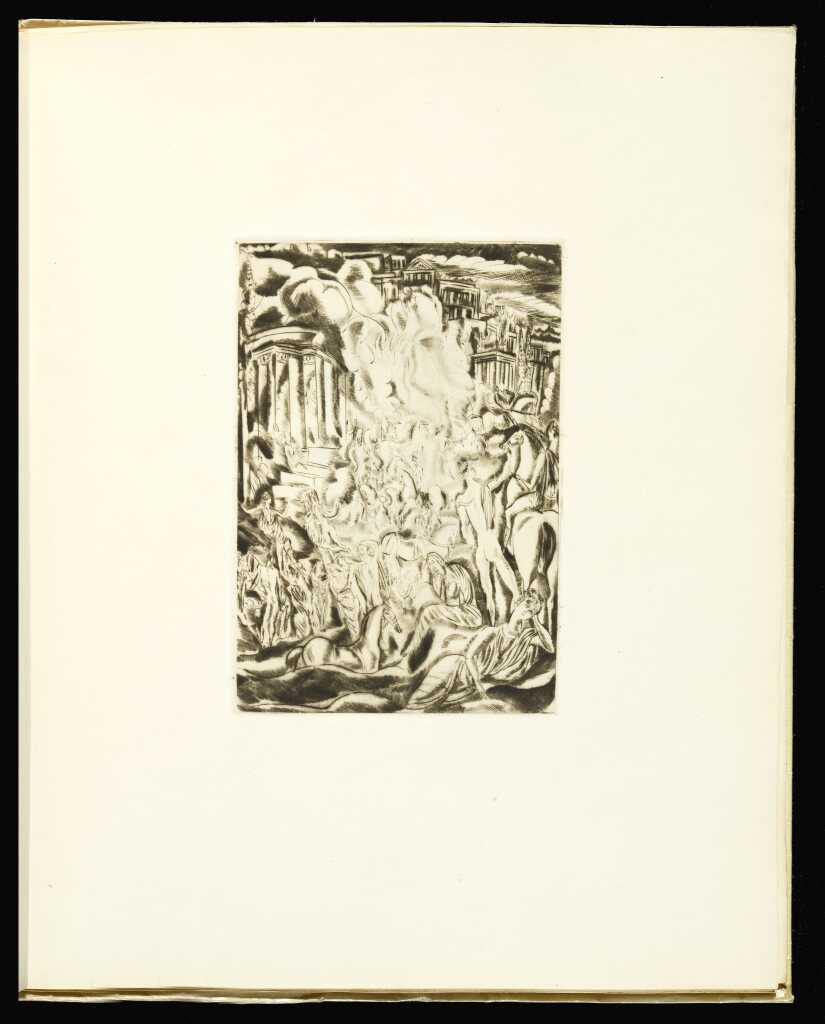

Il connaît intimement l’art de la gravure :

la gravure sur bois, qu'elle soit en relief ou d'épargne, est l'image qui sied par excellence au livre. […] La pointe-sèche est très plaisante dans un livre. Elle aussi s'accorde intimement avec le caractère : car elle est très proche elle-même du dessin, dans son jet le plus droit et le plus ingénu. Quant à l'eau-forte, elle est déjà de la peinture, […] Et quel texte ne perdrait pas à y être confronté ? Toute page imprimée serait fade en regard, ou dure et pesamment sévère. L'équilibre n'y serait plus. Le texte alors semble naître de la planche, tandis qu'en réalité c'est l'image qui interprète le texte et le commente. Le texte est avili s'il ne commande. ("Gloire et destin du livre")

On admirera aussi la finesse et l’originalité de son interprétation du phénomène du livre illustré au début du XXe siècle :

A mesure que le journal et l'édition mécanique prennent plus de place, le besoin du beau livre se fait plus impérieux et mieux sentir. C’est pourquoi l’image a envahi le livre : à l'état de dessin, ou gravée 011 même peinte, elle semble parfois couvrir le texte ; et même elle s'y substitue, quand toute mesure se perd. […] Jamais on n'a tant illustré de livres, et jamais autant. Bien plus : jamais tant d'artistes n'ont travaillé ou prétendu à l'ornement d'un texte. Tous s'y mettent depuis vingt ans. Les graveurs de métier le cèdent aux peintres, aux sculpteurs, aux architectes […] Cette fureur vient du goût qu'on a pris pour le livre et du besoin qu'on a de suspendre le destin, qui le pousse à ne plus être qu'un produit de l'industrie. L'espoir du gain et l'avarice ne sont pas seuls en cause. On veut que le livre reste une œuvre d'art ou, s'il ne l'était plus, qu'il le redevienne. Voilà comment ce goût tourne à la passion. Les raisons matérielles sont rarement les seules, et non toujours les plus fortes. ("Gloire et destin du livre")

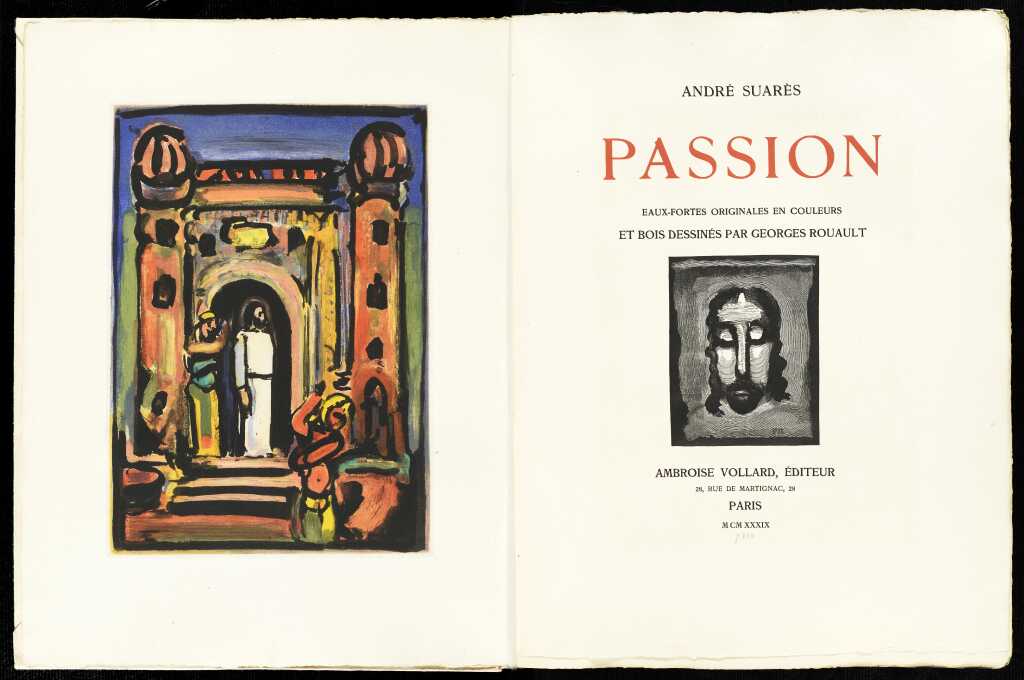

Suarès, Rouault et Vollard ou la couronne de "barbelés"

C’est encore par le biais de l’amitié que Suarès poursuit l’aventure du livre de peintre : Bourdelle a introduit Suarès auprès de l’emblématique éditeur Ambroise Vollard tandis que Rouault et le poète étaient unis par une profonde amitié depuis 1911.

Le peintre à l’écrivain (18 VIII 1919) :

Par quelle mystérieuse filière, écrit le peintre à l'écrivain (18·8·19), et sans efforts suis·je sensible à ce que vous faites? Certainement, à différents degrés, nous sommes dans un pays autre, mais des vibrations (si je puis m'exprimer ainsi) du Passé, passant par votre cerveau ou par votre cœur ne sont insensibles ni à mon esprit ni à mon cœur.

Et l'écrivain au peintre (19 XII 1923) :

il est une sphère de sentiment, un univers fermé, une pensée mystique où je n'ai pas d'autre compagnon que vous. (et je sais que vous-même vous n'avez personne pour comprendre ce fond et cette ascension de votre propre nature, sur le plan supérieur où se confondent la prière et la recherche ardente d'une vérité idéale.)

Pour ce trio Vollard/Rouault/Suarès sacrifiant à la plus grande exigence, chaque livre est un véritable chemin de croix dont un seul aboutit, Passion, laissant dans les limbes et à la rêverie deux légendes, Cirque et Hélène chez Archimède. Mais leur traces, états, avatars offrent une déclinaison de livres imaginés ou demandant encore à l’être, à travers de véritables jeux de piste.

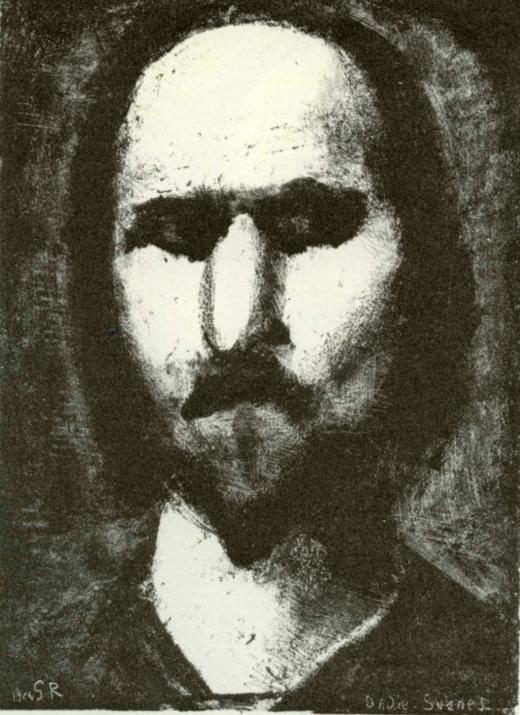

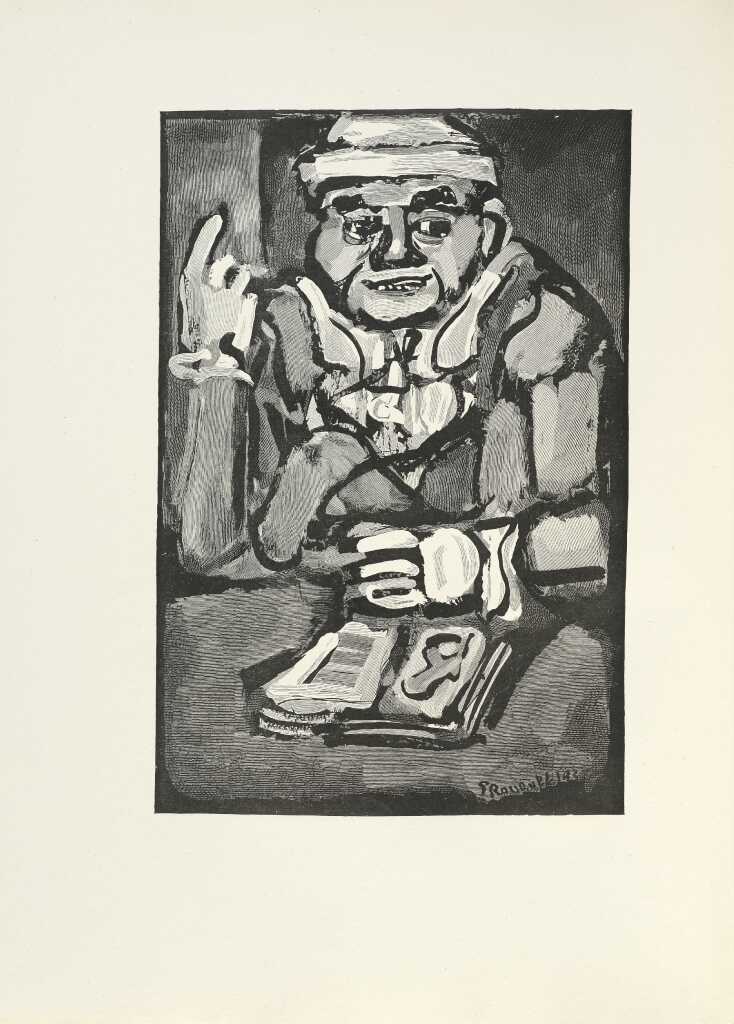

Georges Rouault

Georges Rouault

Le peintre a très tôt été sollicité par l’espace du livre. Dès ses premières lettres à Suarès, il écrit :

Notre époque ne se prêtant pas à l'emploi sur de grandes surfaces des quelques dons que j'ai en moi, j'ai peut-être trouvé le moyen de faire de l'art tout de même avec les pauvres moyens modernes que j'ai autour de moi. Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que je fasse, moi aussi, ce que d'autres ont fait en illustrateurs, mais à l'antipode de l'illustration, vers un art populaire. (cité dans François Chapon, Le Livre et le peintre)

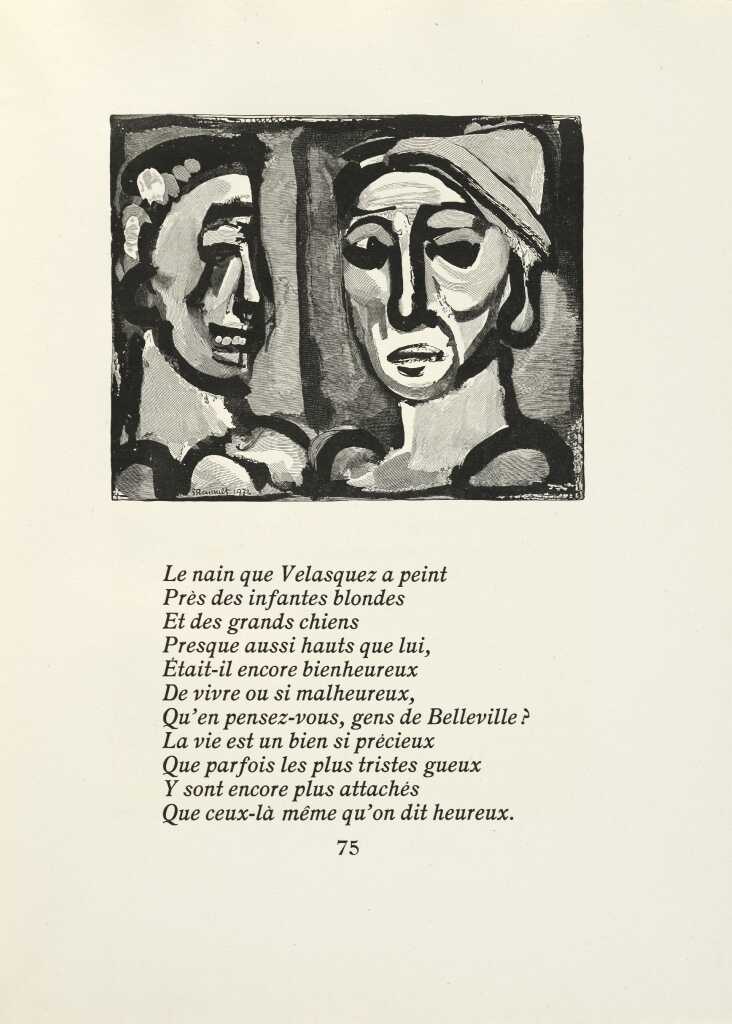

La création à quatre mains avec Suarès obéit à un harmonieux mouvement pendulaire, Tantôt Rouault semble partir du texte, comme dans Cirque :

Je me réjouis donc en lisant cette page de voir que je vais pouvoir, sans suivre très exactement votre texte, faire des choses qui viendront appuyer : « Les bonnets de Sorbonne s'avancent, La narine haute ... » « Si je les croque ... en face, un petit clown jeune et lunaire ... J’ai chance de varier le jeu imaginatif et coloré des couleurs. » (lettre à Suarès, le 5/12/1930 )

Tantôt Suarès ajuste son poème à l’image. Rouault écrit, à propos de Passion et de Cirque, en 1931 : « Et vous savez comment cela a été fait : je vous ai donné quelques originaux. Vous en avez parlé ... C’est en somme la première fois qu'on tente ceci : estampes données au littérateur. » (lettre à Suarès, 1931) Car le 26 octobre 1926, Rouault, après avoir montré à Suarès quelques essais en couleurs, lui avait proposé de « faire un texte pour Cirque ».

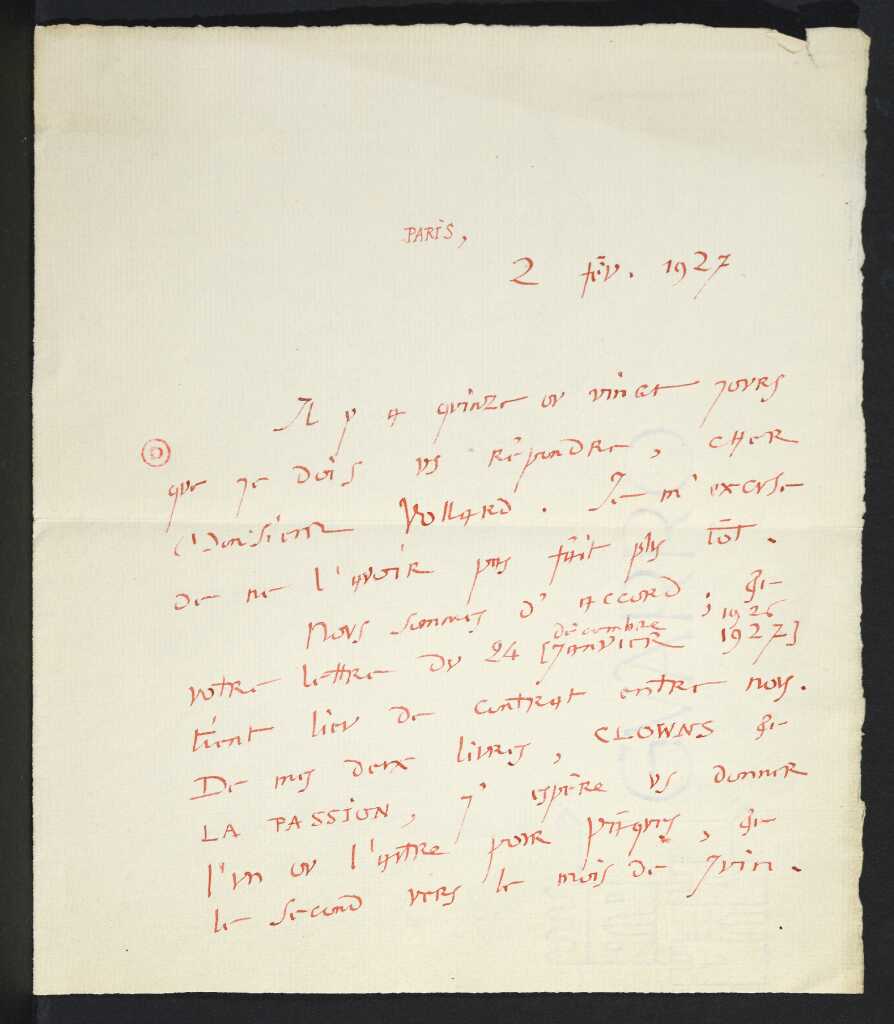

Ambroise Vollard

Ambroise Vollard

Mon idée à moi était de demander des gravures à des artistes qui n’étaient pas graveurs de profession. (Ambroise Vollard, Souvenirs)

Vollard est le premier représentant d’une nouvelle catégorie d’entrepreneurs, d’architectes du livre : les marchands de tableaux qui pouvaient ainsi défendre leurs peintres non sans céder parfois à la tentation de l’album d’estampe.

Sa passion du livre, tel qu’il l’a conçu, l’emportait infiniment sur son amour des tableaux. Il voulait d’un livre qu’il fût le chef-d’œuvre d’un grand peintre. Comme beaucoup, il était parti de l’illustration bien plutôt que du texte ; mais il était arrivé sûrement à comprendre la valeur du texte et la maîtrise du poète […] Et ce marchand, comme on l'appelle encore avec quelque mésestime, est devenu sous mes yeux un des lecteurs les plus justes ct les plus libres que j'aie jamais eus (La Nouvelle Revue française, n° 317, 1er février 1940).

Vollard a innové dans l’illustration en mariant dans un même livre les diverses techniques : le velouté de la lithographie, la chaleur du bois, l'acuité du cuivre. Saisissant le livre dans sa dimension organique si chère à Suarès, il est aussi très attentif à la typographie : il veille à l’égale intensité du noir dans le volume, à équilibrer puissance des compositions et force du caractère, à la qualité de celui-ci, faisant procéder à maintes reprises à des fontes neuves.

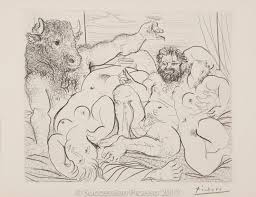

Son intuition lui permet de concevoir d’audacieuses associations comme celle de Suarès avec Picasso. Suarès aurait ainsi pu se faire reconnaître comme créateur et non plus seulement comme critique. Mais des six livres projetés, Passion, Cirque, Miserere, Guerre, Hélène chez Archimède, Minos et Pasiphaé, seul le premier a vu le jour.

Passion

Passion

Passion, A. Vollard, 1939:

Mis sur le métier en 1926, l’ouvrage est publié en 1939… La passion de la perfection de Vollard le pousse à détruire des volumes qu'on croyait achevés : Je l'ai vu, rapporte Suarès, sonner à ma porte deux fois par jour pour un mot, pour un blanc, pour une majuscule, pour une virgule, pour une·fin de ligne.

Passion est une œuvre réciproque :

il s'agit seulement d'accorder vos idées et mes visions, écrit Suarès au peintre, je transpose les termes à dessein, pour que l'échange soit plus intime : à moi donc les visions ; à vous, les idées. Bien sûr, l'artiste véritable et le vrai poète ne sont qu'un. (lettre à Suarès, 31 mai 1939)

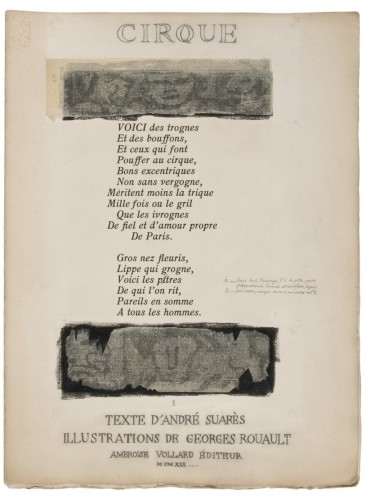

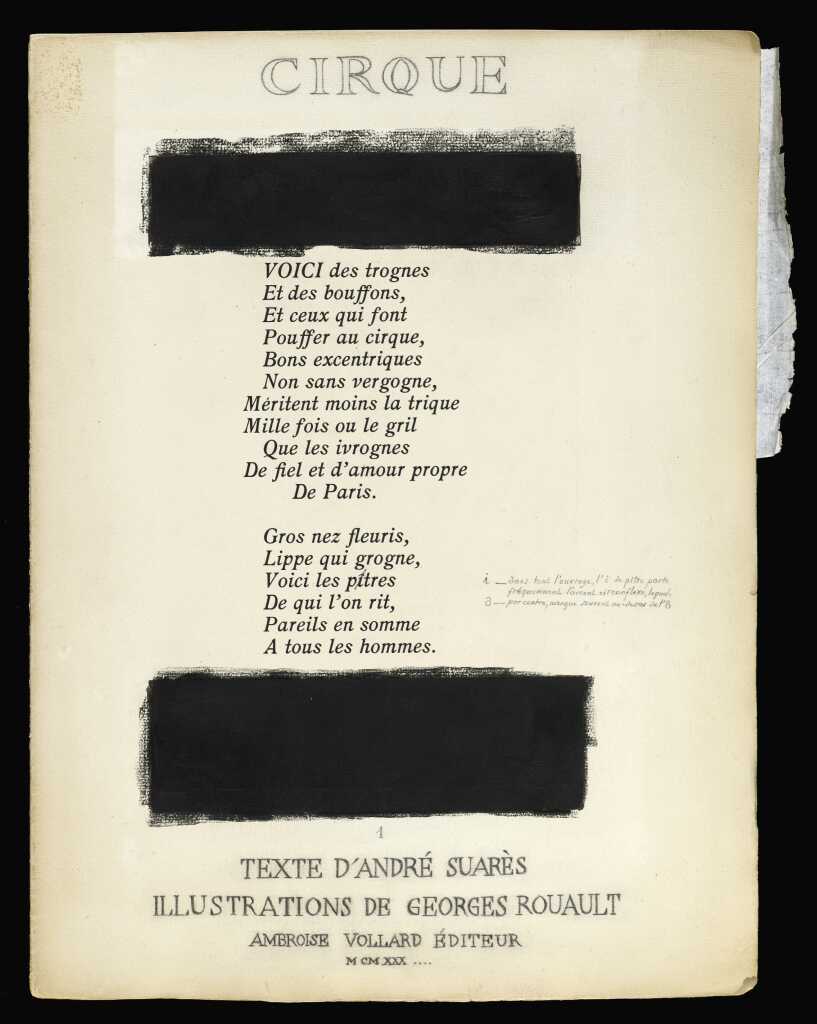

Cirque

Cirque

Cirque n’a pas eu lieu mais sa tumultueuse histoire éditoriale nous a laissé deux vestiges pour l’imaginer. Cirque est en fait pluriel. En 1926, Vollard demande un texte à Suarès. En 1932, il s’avise de son caractère polémique envers le monde littéraire (Bendada pour Julien Benda, Karl Turcas pour Charles Maurras, les gidonini pour Gide et ses disciples, Cotcotcotte pour Cocteau) mais surtout envers le Nouveau Monde : « Toutes les fois qu'une fille amoureuse, ou femme de douze à nonante sept ans, se sera fait caresser par un homme ou par une femme mariée, on brûlera vifs trente mille nègres »…

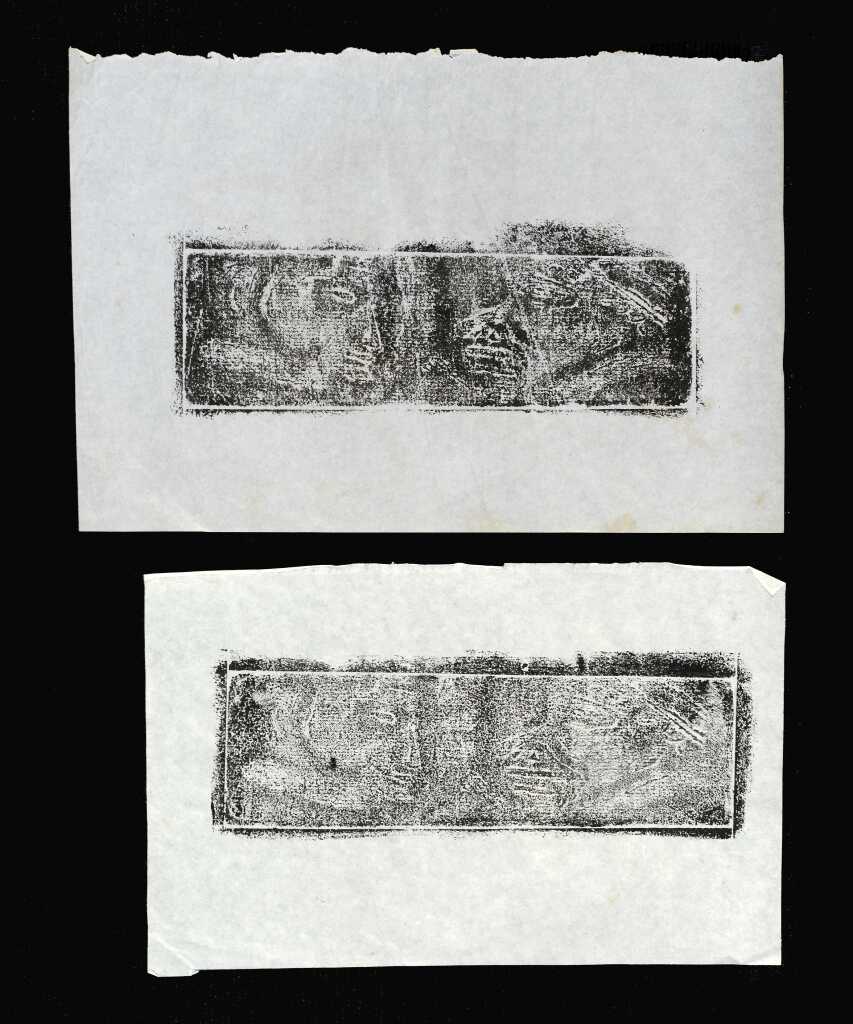

Ce premier projet est abandonné. Huit eaux-fortes en couleurs étaient déjà terminées, une quantité de gravures sur bois imprimée. Seul témoin, la maquette du 2 XII 1931, ayant appartenu à Rouault, qui en a caviardé les bois. Un diaphane papier à cigarette a servi de buvard, offrant accidentellement quinze frottis qui dévoilent en négatif une rêveuse matière, selon le principe de l’estampage. On y devine un cauchemar : les ombres noires des vivants et les bouffons blancs. Tandis que sous les brutaux aplats de peinture noire, le modelé des bois joue avec la lumière pour apparaître ou se dérober.

En 1933, Suarès évoque un « second Cirque » qui fera écrire à Rouault en octobre : « Mais vous savez mieux que moi qu'il y a des choses aussi terribles que dans l'ancien Cirque » (lettre à Suarès, 23 octobre 1933). Deux maquettes avec les illustrations en attestent à la BnF. Nouveau ballet de l’éditeur et de l’écrivain, qui une fois encore se soumet et c’est la mort brutale, celle de Vollard, qui viendra mettre un terme à tout ce Cirque.

Cirque de l'étoile filante

Cirques encore car ils n’en finissent pas de se décliner. On peut rêver devant les empreintes du caviardage mais aussi devant Cirque de l’Etoile filante. Sur les dix-sept eaux-fortes en couleurs, huit étaient destinées à Cirque et la plupart - mais combien ?- des quatre-vingt-deux dessins gravés sur bois. Cet ouvrage est une belle leçon d’amitié. Lorsqu’en 1932, Rouault demande à Suarès s’il peut substituer à son texte un poème de lui, l’écrivain de répondre : « En ce qui vous concerne, mon cher Rouault, je ne tiens qu'à ne pas vous nuire. […] Si vous voulez me faire plaisir, ne donnez pas le titre tout nu de Cirque à votre livre. Voilà tout. » (lettre à Rouault, 5 mai 1932)

Ce livre est d’importance car il inaugure le livre de peintre au sens plein, passant pour la première fois la parole au peintre. Parlant de son texte à Vollard en 1932, Rouault le qualifie de « surplus » garniture » : le texte devient malléable, son apparence doit concourir au langage plastique.

Cirques ou Passion, on assiste à un corps à corps de l’artiste avec le matériau : « je crois avoir une matière, confiait-il à Suarès en avril 1913, une matière ... à quoi bon chercher un qualificatif, une vraie matière ; par exemple dire de quoi elle est faite, ça, je vous en défie. »

Et si Suarès, cette fois, n’y est pas, ce sont ses mots qui la saisissent le mieux :

Avec la couleur ou sans elle, Rouault est peintre de vitrail, sur le papier en guise de verre ou sur la toile. […] il glorifie la matière, qui est la damnation même. De là qu'il donne tant à la matière de son art, tant d'éclat et de densité à ses pâtes, tant de rondeur solide et dure à son dessin : l'os chez lui affleure partout le triomphe de la chair corrompue et des carnations pourries. (Suarès, Rouault)

Hélène chez Archimède

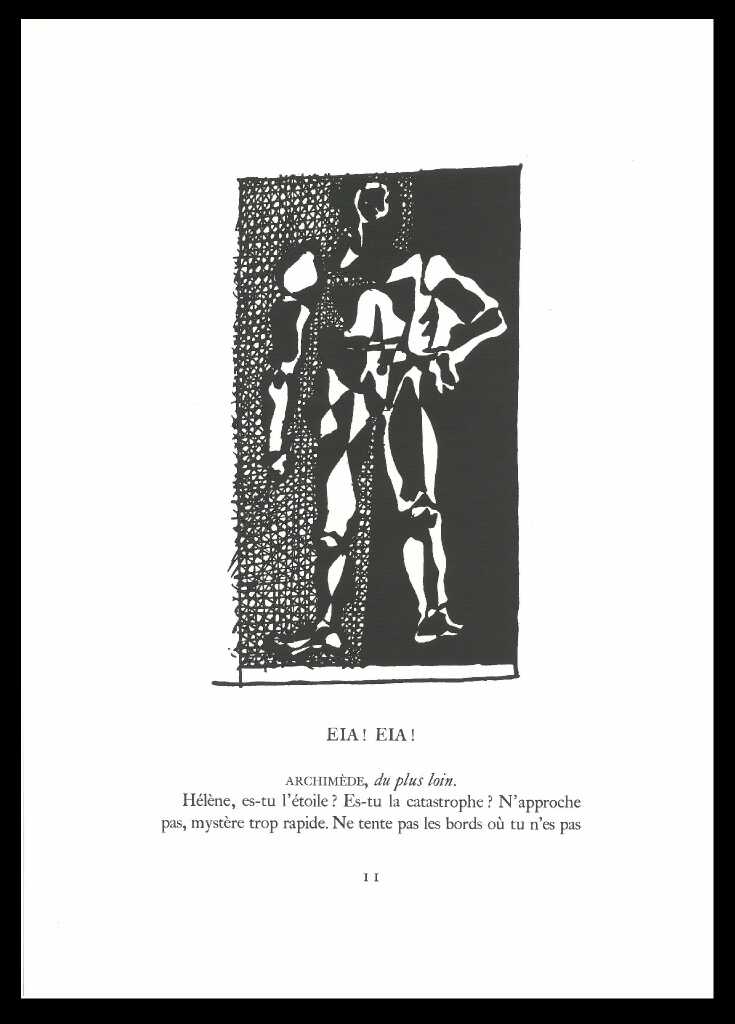

Hélène chez Archimède, que Suarès avait d’abord pensé appeler Archimède &Bérénice, négligemment rebaptisé par Vollard Hélène chez les Alchimistes, est un projet qui débute en 1930 et avorte avec la disparition de l’éditeur en 1939.

Nous quittons ici la sphère du livre

d’amitié - Suarès et Picasso se sont juste rencontrés chez Jacques Doucet en

1916 - comme du livre de dialogue : Vollard remet à Suarès des carnets de

dessins confiés par Picasso en 1927 pour choisir de quoi faire graver des bois.

Mais c’est certainement le livre d’un poète en intelligence avec l’artiste.

Suarès comprend Picasso : « Je suis persuadé que, depuis Cézanne, le plus grand

peintre de notre époque est Picasso » (lettre à Gabriel Cognacq) et sa

description des dessins proposés résonne singulièrement avec l’enjeu du texte :

On dirait d’un mystique exalté qui, ignorant de toute mathématique, chercherait à découvrir l’avenir en traçant des lignes et des points, comme si un interprète, quelque soir dans Nostradamus, dût s’aviser d’expliquer cette apocalypse. (Carnet 214)

Car Hélène et Archimède conte avant tout la rencontre de l’art et de la pensée, « le tête-à-tête de la vie et de l’esprit. Rencontre éternelle et conflit divin » écrit-il. Ce texte a été qualifié de testamentaire, synthétisant toute une vie d’écriture et en effet, un complexe d’Hélène chez Archimède innerve toute l’œuvre de Suarès jusque dans le style oscillant entre la monumentalité du sublime et l'élan frémissant de l'énergie intérieure.

L’ouvrage a échappé aux limbes de Cirque grâce à l’incarnation de cette édition illustrée, seize ans après la mort de Vollard et sept ans après celle de l’écrivain. Mais fidèle jusqu’à quel point ? Plutôt qu’une conclusion, elle est une piste d’envol pour l’imagination.

Minos et Pasiphae

Un autre projet de Vollard devait réunir à nouveau un texte de Suarès et des dessins de Picasso : Minos et Pasiphaé. La rédaction de l’œuvre elle-même est située entre le 17 septembre et le 7 octobre 1938, selon le même processus que pour Hélène chez Archimède : la découverte des dessins de Picasso - les cycles « Le Minotaure » et « Le Minotaure aveugle » de la « Suite Vollard », une série de cent planches donnée à l’éditeur par Picasso entre 1930 et 1937 - déclenche dans les deux cas une rédaction immédiate.

Livres d'ailleurs ou la tentation du Wen?

Mais en 1910, Claudel lui écrivait déjà :

Il me semble que dans Lais et Sône, vous […] vous payez le plaisir de voir de beaux mots français comme des gouttes de sang sur un grand papier blanc. Ils tintent plus qu’ils ne chantent. Cela rappelle les vers Chinois où toute poésie est faite de quatre caractères bien noirs qui tombent de l’illustre pinceau. (lettre, 3 février 1910)

Suarès présente en effet d’étonnantes affinités avec la pensée japonaise.

Selon Frederick Busi, pour Suarès, la conscience percevante doit s’intégrer au plus haut degré dans l’œuvre en question pour mieux saisir, non sa permanence, mais sa vitalité fuyante. Suarès s’efforce d’établir un moment permanent dans l’instant, dans le présent, dans l’effacement du soi. Ce qui se manifeste dans cette création continuée, c’est une activité circulaire, sa conscience perceptive se sert comme point de départ de la subjectivité inhérente en tant que principe créateur pour retrouver cet élan par lequel l’âme tend à éliminer la scission artificielle entre la matière et l’esprit, division créée par la perspective cartésienne.

L’écho est frappant avec la tradition du « wen » (« dans l’harmonie du souffle, le mouvement de la vie »), qui tache de rendre sensible l’état naissant d’une chose dans le processus de la transformation du monde, le dynamisme de l’image communiquant avec celui de l’univers. Celle-ci s’oppose à la théorie occidentale de la mimésis qui renvoie aux phénomènes dans le réel après coup et où le sujet et l’objet, l’œuvre et le monde, sont séparés.

On est aussi frappé par son goût de l’inachèvement. Christian Liger (« André Suarès et les peintres », Cahiers du sud, 1966, n°389, 114) explique en effet que Suarès n'aime pas les tableaux trop remplis, les toiles trop achevées. Michel-Ange, Le Tintoret mènent leur entreprise à un terme si pleinement accompli qu'ils vont au-delà du désir de Suarès. Leur intention est poursuivie jusqu'à sa fin extrême qui comble la surface à peindre, achève le geste, fignole le regard et l'expression. Ce monde où tout est achevé, où il n'y a rien à attendre, où l'équilibre des formes et des couleurs est évident et donné à quiconque, Suarès n'y entre pas ; et il pense que seules les âmes communes s'en peuvent satisfaire. Si toute la part scolastique, achevée et parfaite de l'art pictural est par lui rejetée, c'est au profit d'un art où le peintre aura su faire subsister, parfois au moyen d'imperfections les apparentes hésitations de la vie.

Ne rejoint-il pas en cela Han Zhuo, XIIe siècle dans traité du paysage ? :

La véritable vulgarité consiste à s’attacher exclusivement à la joliesse décorative, au détriment des structures d’ensemble, ou à s’attacher exclusivement aux élégances de détails, en étouffant le souffle spirituel.

ou Claudel, en 1923 dans Un Regard sur l’âme japonaise ?:

Une carpe, un singe suspendu à une branche, des fleurs, un paysage dont le pinceau magistral a établi en quelques indications aussi décisives que de l’écriture les étages superposés […] ce n’est pas le singe qui est en mouvement, c’est le mouvement qui est singe.

En 1928, Soleil de jade, 21 poèmes titrés comprenant ici et là onze brefs poèmes, se fait nippon pour accéder à l’essence pure des choses comme en atteste le verset « Style-Danse du matin calme » :

le goût, le grand goût c’est la nudité parfaite […] Nudité du soleil, nudité de l’azur, nudité de la mer, nudité du futur. Seul vêtement du feu et de l’esprit seul digne […] Tout l’art est dans la nudité, Simple enfin jusqu’à la perfection du vide

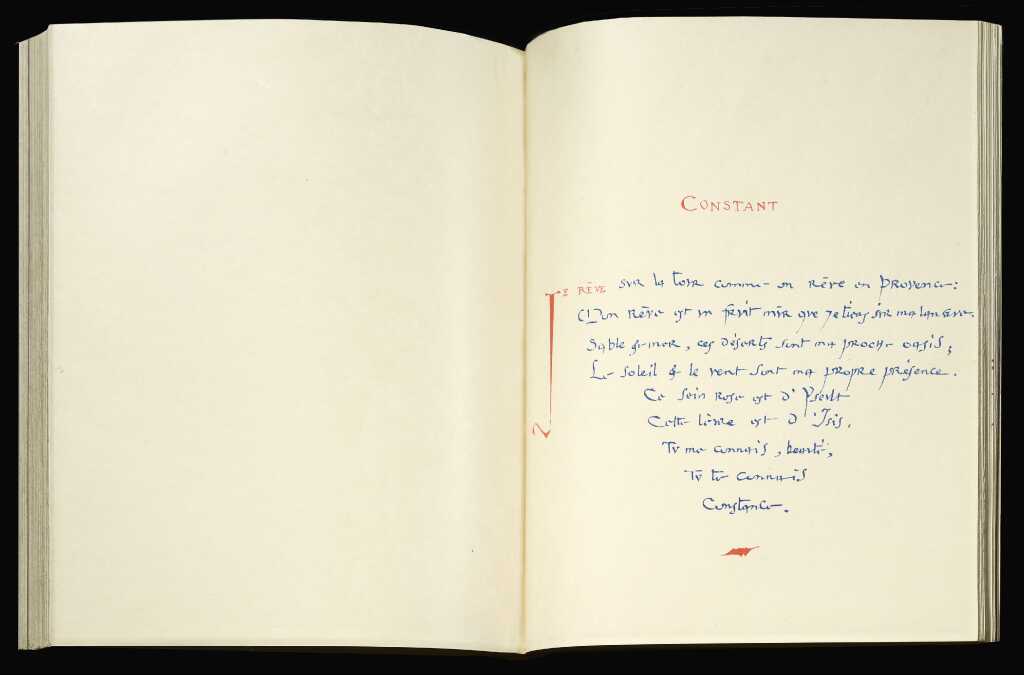

La même année, il publie Haï Kaï d’Occident. Pour Suarès, qui s’est adonné au grand poème, conçu comme l’expression de la pensée occidentale, l’art japonais est arrivé comme une illumination et une délivrance : « la poésie fuit de tout poème qui se développe : ainsi une goutte d’essence exquise, ici de nectar, qui tombe dans un lac. Le développement est l’ennemi » (Préface)

Ce manuscrit, ici lithographié, nous offre-t-il une autre version des « idéogrammes occidentaux » de Claudel qui venait de publier Cent phrases pour éventails. Les lettrines empruntent aux enluminures médiévales tandis que la lettre a « dans le geste qui la lie à ses voisines quelque chose d’aussi animé et péremptoire que le sigle chinois ».

Gabriel Bounoure (« Haï-Kaï d’Occident, Soleil de jade par André Suarès », NRF, 1er juin 1929) ou Michel Drouin (« André Suarès et le Japon », in France-Japon, 2007) voit une élection de la patrie japonaise comme ultime étape de la trajectoire poétique de Suarès, après tant de violences et d'éclats, après la folie de la gloire, après les guerres de la nature et du moi, du temps où Suarès écrivait Voici l'Homme et Image de la Grandeur.

Pendant sa période pascalienne et schopenhauerienne, la forme aphoristique, les termes généraux, l'abstraction exprimaient l'opération violente par quoi l'entendement en conflit avec la sensibilité imposait violemment aux objets une existence générale et immobile. « Or plus rien ne rappelle aujourd'hui cette langue dense et ténébreuse, métaux éclatants et brûlés par les acides. » : pour Michel Drouin, à l’étouffement qui procédait d’une surcharge métaphysique destinée à vaincre la Nature, l’art japonais lui a permis de se soustraire à la pesanteur des idées, de l’éloquence, de la conscience perpétuellement douloureuse qui envahissait ses écrits », pour Gabriel Bounoure, « cette vie tourmentée, cette énorme céphalalgie, s'achève à son plus haut point, par un mouvement ingénu de sensibilité. »

Selon Michel Drouin, c’est en partie

grâce à l’art japonais que Suarès a pu écrire :

Mon destin était

d’achever dans le beau, non de reconnaître dans le vrai. (La mort de Pampatheus, NRF, 1953).

Ce parcours d’écriture s’achevant sur une sorte de résolution et de libération correspondrait elle à la victoire in extremis d’Hélène sur Archimède, à la résolution du complexe à l’issu d’un long combat ?

Crédits

Conception et textes : Sophie Lesiewicz

Numérisation des documents : Bibliothèque littéraire Jacques Doucet